Las distintas formas de la violencia

Escribe: Silvina Ramírez

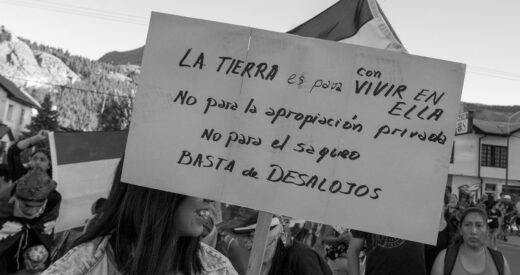

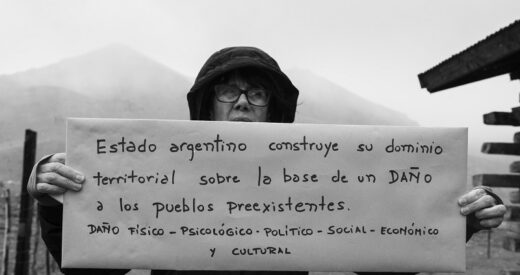

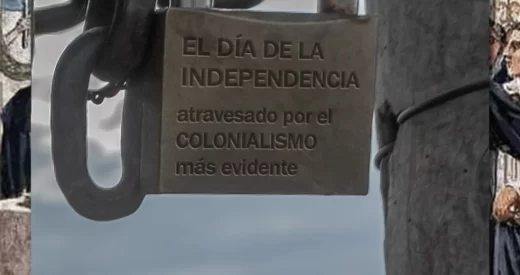

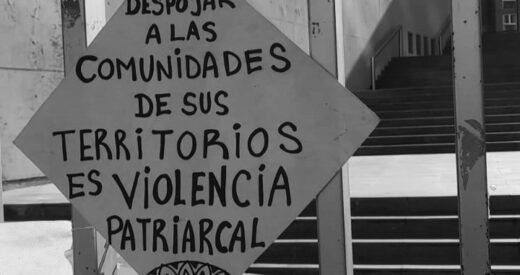

Dos situaciones muy distintas, en dos puntos del país muy alejados entre sí, que involucran a comunidades indígenas y que demuestran cómo puede ejercerse la violencia desde el Estado, cómo ésta asume formas muy diversas, pero que tienen un punto de encuentro en el sufrimiento que provocan. Violencia que cada vez se hace más frecuente, y que persigue el sometimiento, la “eliminación” de las demandas indígenas y, finalmente, recrear un esquema de subordinación en donde un Estado igualitario no forma parte de los horizontes de los gobiernos.

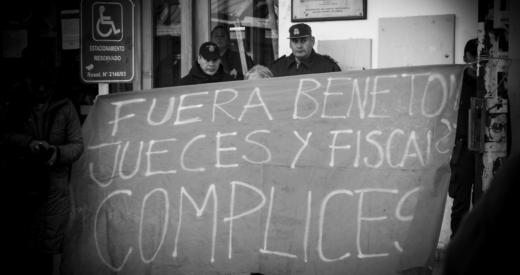

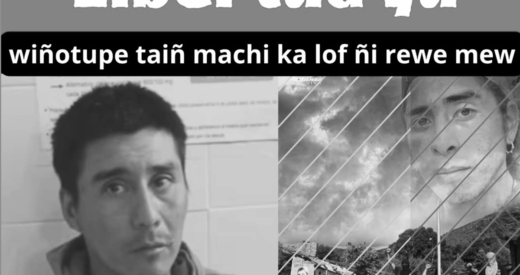

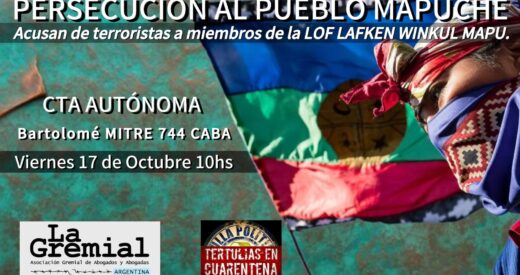

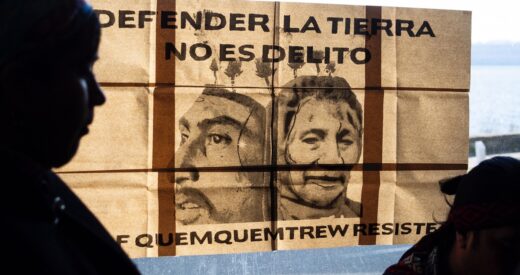

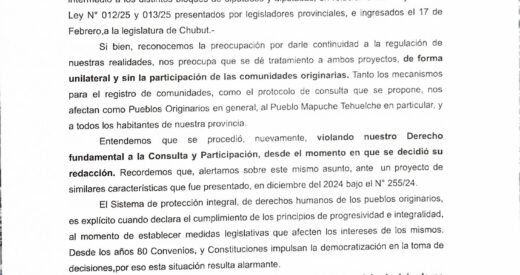

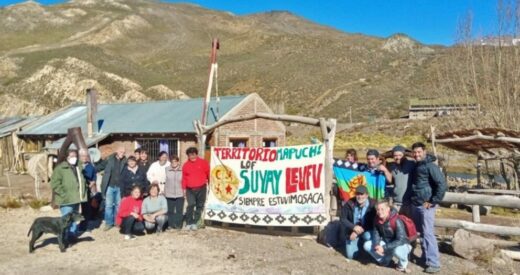

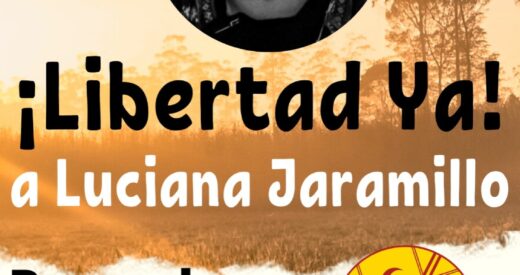

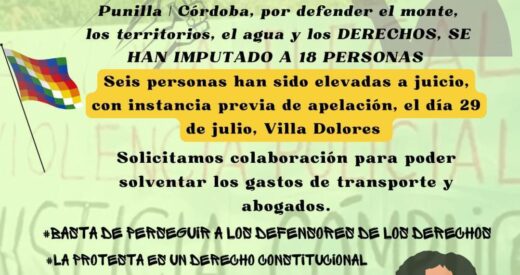

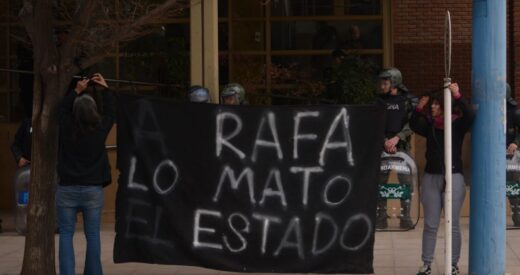

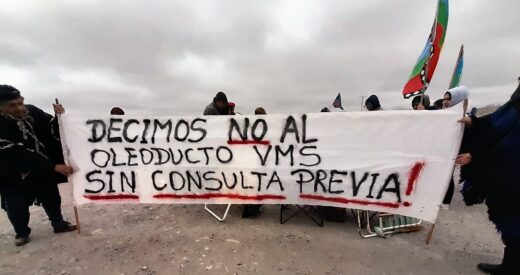

En Esquel, provincia de Chubut, se dictó la prisión preventiva a una mujer que vivía en una comunidad mapuche, por considerarla presuntamente responsable de un incendio en una estancia cercana a la ciudad de Trevelin. Luego de una serie de allanamientos muy violentos, encontraron un chivo expiatorio propicio, vinculado a la comunidad mapuche Pillan Mahuiza, para atribuirle a una persona allegada la autoría de los hechos, y así involucrar a un conjunto de comunidades indígenas de la región. En una puesta en escena burda y grotesca, y aprovechando la presencia del gobernador de la provincia, se anunció estridentemente que se había detenido a una de las responsables. En ese acto, se ordenó la prisión preventiva por dos meses para que la fiscalía pueda seguir con las investigaciones del caso. No existían, ni existen aún, pruebas que demuestren la participación de la, ahora, víctima de la persecución y violencia del Estado. En una audiencia celebrada días pasados se decidió liberarla, precisamente porque la fiscalía no pudo lograr reunir las pruebas requeridas. ¿Quién compensa a la mujer detenida por el daño causado, sus sufrimientos, su angustia, verse privada de su libertad y acusada de semejantes hechos?

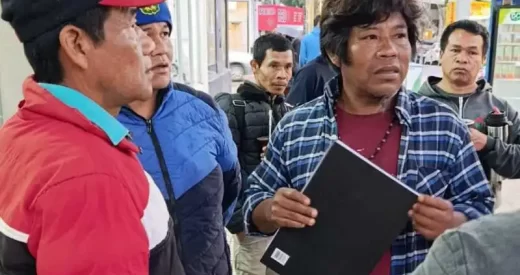

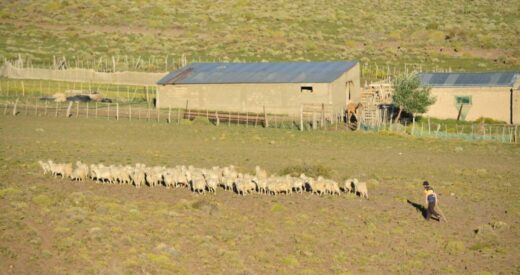

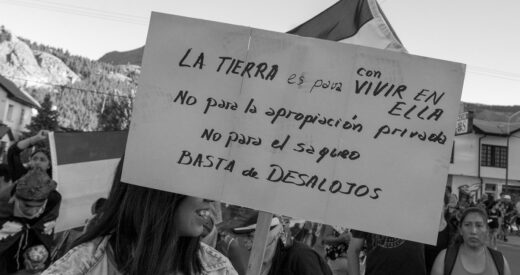

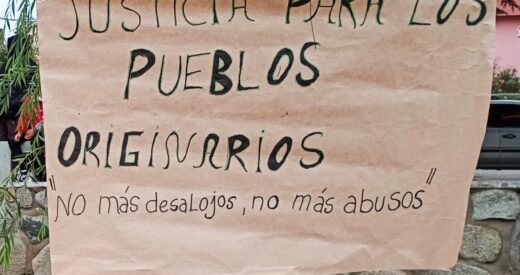

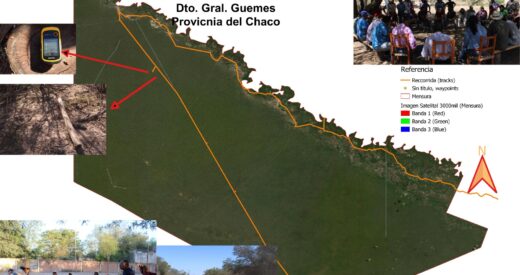

En las Lomitas, provincia de Formosa –en la otra punta del país- en cercanía de la comunidad Campo del Cielo, un corte de la ruta provincial 28 provocó un grave enfrentamiento con heridos tanto de la comunidad Pilagá, como de efectivos policiales. Lo que debe enfatizarse es que el corte de ruta fue producto de la desesperación de las comunidades que veían sus casas, animales, sembradíos, inundados por el agua, frente un Estado inactivo, que no hacía nada para morigerar los daños. Violencia del Estado, entonces, por acción y por omisión. No sólo que el Estado ignora derechos básicos de las comunidades indígenas, sino que cuando las demandas se efectivizan, se ordena reprimir a las fuerzas de seguridad.

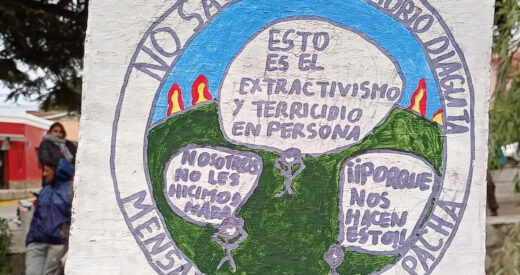

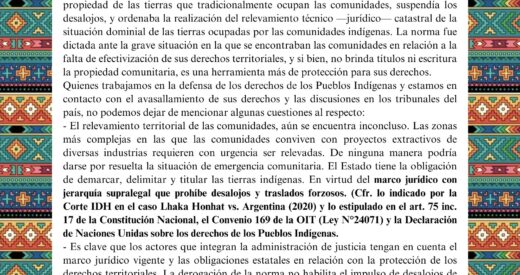

Estos dos ejemplos demuestran distintas formas de la violencia que el Estado puede ejercer, y que de hecho ejerce, sobre las comunidades indígenas, ya sea a través del uso de la fuerza, ya sea a través del Poder Judicial, persiguiéndolos y hostigándolos. No deja de llamar la atención que, en casos tan disímiles, el resultado sea el mismo: desprotección, vulneración de derechos, arbitrariedad y violencia. A pesar de que debatimos hace años cómo puede transformarse la relación del Estado con los pueblos indígenas, ésta sigue atravesada por la incomprensión, los intereses –que no son los de las comunidades- y la violencia.

Así como con estos dos casos que sucedieron en los últimos días, podríamos utilizar infinidad de ejemplos que dan cuenta de las dificultades que enfrentan los pueblos indígenas en el país. Casos que muchas veces se naturalizan, que pasan desapercibidos, que ocupan alguna que otra línea en los medios, pero que involucran impotencia, dolor, avasallamientos. Se vuelve muy difícil pretender construir un país que respete a los pueblos indígenas, si se siguen desplegando acciones como las señaladas. Es en cada una de nuestras provincias, y a nivel nacional, que se va transmitiendo un mensaje que excluye, que desiguala, que desprecia identidades diferentes.

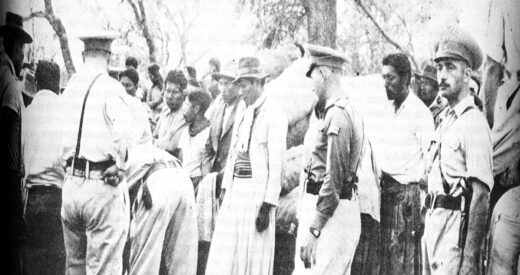

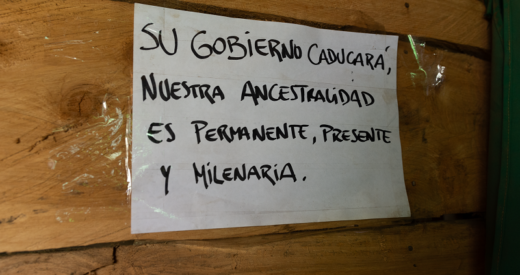

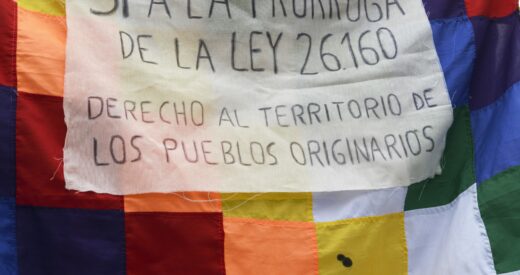

Con la actual gestión de gobierno la realidad se torna cada vez más adversa. Ya ni siquiera preocupa la construcción de un discurso “políticamente correcto”, como se utilizó tantas veces en el pasado. Por el contrario, se desprecia la dimensión colectiva que es inescindible de las comunidades indígenas, y se las deja relegadas a un lugar en donde sólo pueden ser “buenos indios”, reproduciendo el paradigma del sometimiento. Aquel que lucha, que reivindica derechos, que corta rutas, es el criminal, el que atenta contra la soberanía, el que se convierte en “el enemigo interno”.

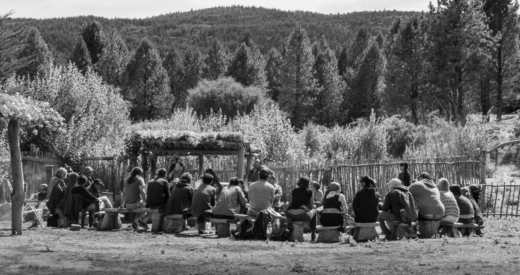

El panorama es desolador por la magnitud de la embestida. No son hechos aislados, sino que forman parte de una misma matriz ideológica que se pone en juego para volver a desplazar y a despojar. Sin embargo, precisamente por la gravedad de la situación, se deben aprovechar todos los espacios, cada uno de los intersticios, para seguir dando una pelea. Para los pueblos indígenas esta pelea lleva siglos, y siguen enfrentándola con dignidad. Es un ejemplo que vale la pena imitar.

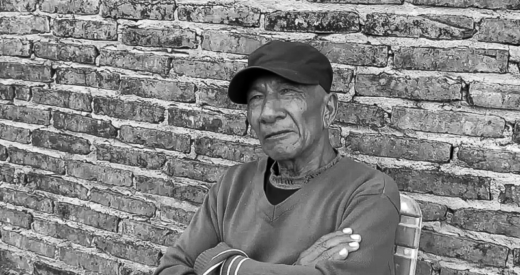

Foto de portada: Juez penal Jorge Criado – Esquel – Roxana Sposaro

- Fallo histórico a favor de la Comunidad Huarpe Salvador Talquenca

- Neuquén: a dos años de la Ley de Consulta Previa, denuncian incumplimiento

- Mendoza prepara inmensa marcha contra la megaminería

- 4/12: Convocan movilizaciones en defensa de la Ley de Glaciares en todo el país

- Desalojan a familia mapuche en Lof Yanten Florido