Aporía, pueblos originarios y democracia

Escribe: Pablo Quintana

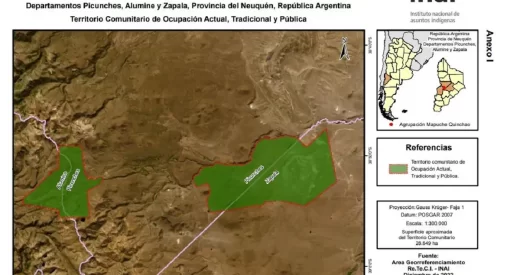

El inicio del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, el joven mapuche de 22 años que murió por un disparo por la espalda el 25 de noviembre del 2017 en un intento de desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, pone en escena una vez más cuál será la respuesta institucional, esta vez desde el Poder Judicial, a las arbitrariedades que padecen los pueblos originarios.

Son cinco los miembros de la fuerza especial de la Prefectura Naval que están acusados por el crimen durante ese operativo que se llevó a cabo dentro del territorio ancestral ubicado en el kilómetro 2.006 de la ruta nacional 40, cerca del lago Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Los efectivos responsabilizados por el homicidio son Sergio Guillermo Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa, Sergio Damián García y Juan Ramón Obregón que formaron parte del grupo Albatros que ingresó al territorio que la comunidad reclamaba como propio.

No es otro juicio más. Su historia, el contexto actual y las circunstancias lo transforman en una instancia judicial extraordinaria.

El asesinato de Rafael Nahuel se produjo sólo tres meses después de que fuera desaparecido y muerto Santiago Maldonado en el Pu Lof Cushamen el 1º de agosto de 2017. Hace tan sólo unos días el juez federal Gustavo Lleral sobreseyó a cuatro gendarmes que estaban acusados por esa desaparición y su posterior muerte.

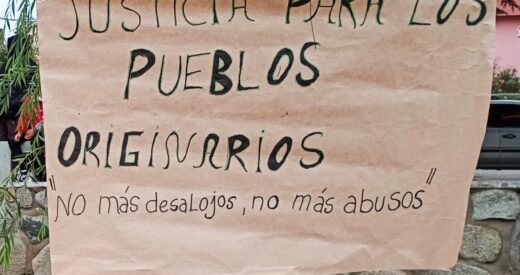

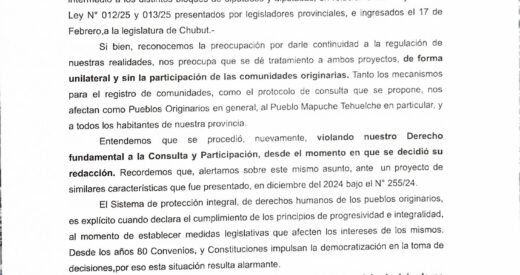

Los pueblos originarios son un problema sin solución para el Estado argentino. Jujuy, por buscar ejemplos de otras latitudes en el país, expone la inoperancia, la violencia y falta de políticas de estado que puedan abordar estas temáticas.

El Malón de la Paz, que hoy vuelve a repetirse, tuvo sus orígenes en la década del ’40 cuando mujeres y hombres de la puna jujeña bajaron hasta Buenos Aires para reclamarle al entonces presidente Perón por la restitución de sus territorios. Un reclamo que sigue sin resolverse.

En el universo democrático la proliferación y la llegada al poder de partidos con una agenda política netamente conservadora, exponen el deterioro del funcionamiento y la imparcialidad de las instituciones en general y contra los indígenas en particular. Léase sistemas judiciales, medios hegemónicos de comunicación o la representación que dicen ejercer los mismos partidos políticos. El apogeo de los ascensos de la derecha a nivel mundial parece, más que una anomalía, la profecía autocumplida del propio sistema democrático.

Pero estas extravagancias que presenta el sistema no son recientes. Son síntomas de un desgaste que viene de hace tiempo. La última dictadura cívico eclesiástica militar generó el primer quiebre. Los ‘90 terminaron por marcar ese antes y ese después en términos económicos, pero fundamentalmente en las lógicas políticas partidarias. Los cambios de esa década se hicieron sentir no sólo a nivel mundial sino particularmente en la Argentina.

Hace tiempo el escritor, filósofo y crítico cultural Mark Fisher sostuvo que el sistema dominante impone la idea de que no existen alternativas visibles al modelo capitalista. Como dijera alguna vez el crítico estadounidense, Fredric Jameson, hoy parece “más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”.

Presentado como único sistema social que podría funcionar, el capitalismo es inherentemente disfuncional, y el costo que pagamos para que parezca funcionar bien es en efecto alto. Así lo define Fisher en su libro “Realismo capitalista”, donde indaga los numerosos callejones sin salida alumbrados por el propio neoliberalismo.

Así las cosas, los pueblos originarios que padecen como el resto de las sociedades modernas las grandes aberraciones políticas, principalmente en su más elemental aporía: la desigualdad, son el único eslabón que no ensambla en la cadena. Tras la conquista de sus territorios, que culminó con la consolidación del actual Estado argentino, se produjo la negación de la presencia de esas naciones preexistentes y se impuso la homogeneización mediante la educación y la religión.

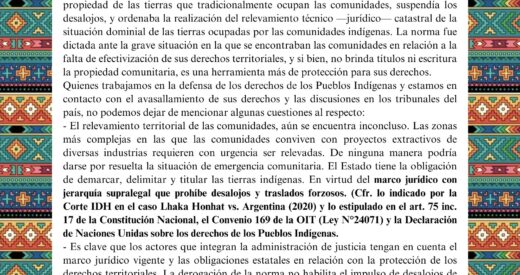

La reciente ratificación de la extradición a Chile del lonko mapuche Facundo Jones Huala, dictada por el mismo que juez que ordenó el operativo represivo que culminó con el asesinato de Rafael Nahuel, los siete meses de encierro de las cinco mujeres mapuche y su niños detenidas en Villa Mascardi o el intento por trasladar a la presa política mapuche Yessica Bonnefoi a un penal en La Pampa o Buenos Aires separándola de sus hijos y su territorio, son también muestras de un Estado que está dispuesto a que ningún eslabón quede suelto.

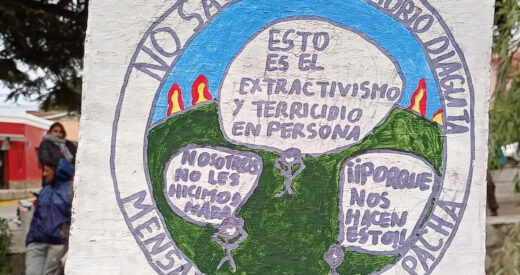

Con distintos matices, en los últimos treinta años en el país no hubo otro destino que la conquista de un “mercado en expansión constante” alimentando su “fetiche de crecimiento”, de la mano de su extractivismo voraz. Donde otra vez el término aporía nos muestra con perplejidad argumentos tan opuestos como disímiles. Una sociedad globalizada increíblemente individualista que no supo construir desde su modelo representativo y democrático mejoras ante las desigualdades sociales.

Hoy, espantados por el escenario que se vislumbra, los diversos sectores sociales más acomodados se ven asaltados por fantasmas. Pero esos espectros vienen acosando a las comunidades y sectores marginados desde hace muchos años. Las miradas racistas y xenofóbicas forman parte de lo que viven a diario. Hace tiempo que fueron despojados de cualquier tipo de garantías.

La cosmovisión de los pueblos originarios comulga con otros principios que contradicen la lógica del sistema hegemónico. Y ante la ética de la resistencia, frente a un modelo que se sustenta en el resguardo de la propiedad privada, las inversiones y los derechos individuales, congeniar con los derechos de las comunidades originarias es un problema sin solución.

Sin razón política y lejos de los ideales de justicia e igualdad, que alguna vez pretendieron ser pilares del modelo democrático, los pueblos originarios seguirán padeciendo una desvergonzada negación de sus derechos para ser respondidos con más judicialización y represión.

Foto de portada: Jaime Carriqueo