Las diferentes caras del capitalismo

Políticas contradictorias y ambivalentes para los pueblos indígenas

Escribe: Silvina Ramirez

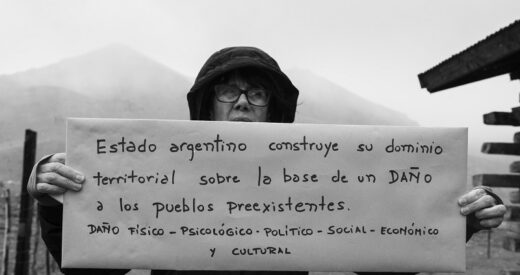

Estado, derechos y políticas son conceptos que siempre requieren de precisiones y que suscitan debates. En relación a los pueblos indígenas, la indagación sobre su contenido es medular, principalmente porque los derechos existen, las políticas encaminadas a garantizarlos son altamente discutibles, y la matriz estatal — inevitablemente amarrada a un modelo económico— sigue siendo profundamente incompatible con la vigencia de los derechos indígenas.

Así las cosas, en Argentina, a lo largo de las últimas décadas (al menos desde el retorno de la democracia y con posterioridad, la reforma constitucional de 1994 que incorpora en su texto los derechos indígenas), se discute sobre los alcances de las políticas destinadas a los pueblos indígenas, desde un lugar que nunca pone en tela de juicio a los sistemas de consumo ni al modelo de desarrollo. Es así que cualquier decisión política que se tome alrededor de los contenidos de las políticas siempre es deficitaria, fragmentada, y asume un estado de situación monolítica. Una suerte de “verdades inalterables” que se traduce en un capitalismo que debe permanecer intocado.

El eje de esta reflexión es que, desde hace algunas décadas, asistimos a un abanico de iniciativas, más protectoras o más conservadoras, más reticentes al reconocimiento de derechos o más conducentes a garantizarlos; sin embargo, resulta muy costoso pensar en un paradigma que apunte a transformar los modos de consumo. Y, a su vez, el modo de consumo —pilar del capitalismo— es la piedra de toque de la efectiva vigencia de los derechos indígenas.

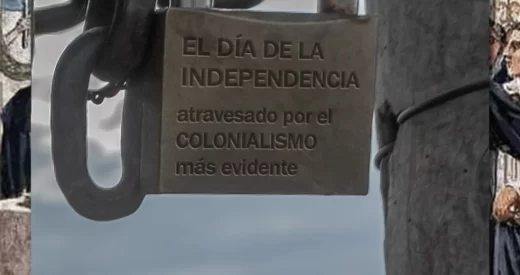

A partir de la nueva gestión de gobierno, con la presidencia de Milei, nunca como antes quedó establecido un sesgo ideológico que sorprende por su claridad, contundencia, y regresividad de los derechos alcanzados. Pero precisamente por esa claridad, es posible poner blanco sobre negro, y advertir que las anteriores gestiones, si bien permitieron la apertura de puertas que conducían al goce de derechos de sectores siempre postergados (la agenda feminista es la que se identifica con mayor fuerza), nunca sacó los pies del plato del capitalismo. Este “capitalismo progresista”, también denominado en algunos círculos como “capitalismo verde”, esconde una realidad que se invisibiliza: mientras la explotación de los recursos naturales sea central para el modelo económico, los derechos indígenas serán — prácticamente— inejecutables, y las políticas que se dicen dirigidas a ellos, finalmente, son sólo disfraces de políticas reales que, cada vez más, se alejan del respeto de otras miradas diversas.El discurso político actual construye el enemigo anclado en la demonización de la dimensión colectiva, lo cual lleva ineludiblemente a la exclusión y rechazo de la cosmovisión indígena.

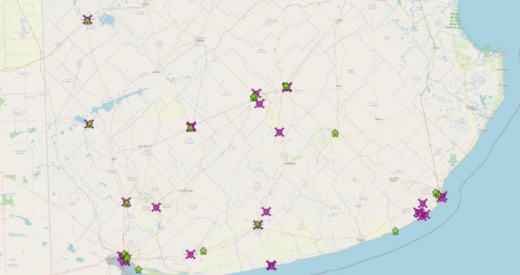

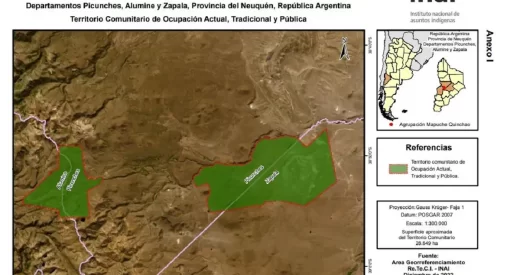

Para ejemplificar estos extremos de la discusión, basta analizar lo que viene sucediendo hace algunas décadas con las tierras y territorios reivindicados por las comunidades indígenas. Un Estado recostado en un modelo económico basado en los bienes comunes naturales de esos territorios, derechos indígenas vigentes tanto a nivel internacional como en instrumentos jurídicos locales, y políticas oscilantes que nunca se tomaron en serio resolver los conflictos territoriales (no sólo los que afectan a los pueblos indígenas), y que demuestran una trama de intereses que están muy alejados de esas demandas legítimas. Si sólo tomamos como punto de partida el nuevo siglo, desde 2000, una gestión dominada en gran parte por el kirchnerismo (incluida la gestión del ex presidente Fernández, atravesada también por disputas internas que signaron su mandato), con un interregno de cuatro años en el que gobernó el macrismo, las dificultades para titular colectivamente los territorios en cabeza de las comunidades indígenas se hicieron cada vez más evidentes.

Si bien fue en la gestión de Néstor Kirchner en donde se gesta y promulga la ley de emergencia de la posesión y propiedad comunitaria indígena, la ineficiencia en su implementación fue —y sigue siendo— su nota característica. Es cierto que podríamos afirmar, en este análisis simplificado, que fue en el período en el que gobernó Mauricio Macri donde las disputas tramadas alrededor de los territorios llegaron a su punto más álgido, con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en la provincia de Chubut, y el asesinato de Rafael Nahuel en la provincia de Río Negro (sucesos que acontecieron en 2017, y que siguen sin resolverse en sede judicial). Si bien una de las prórrogas de la ley de emergencia fue aprobada en ese período de gobierno, las tensiones generadas alrededor de los reclamos indígenas —y los hechos de violencia mencionados— provocaron también escollos a la hora de discutir dicha prórroga, sancionándose sin ningún cambio, cuando ya se vislumbraba su ineficacia y su insuficiencia para dar respuestas no sólo a las situaciones de urgencia, sino con una proyección a mediano y largo plazo.

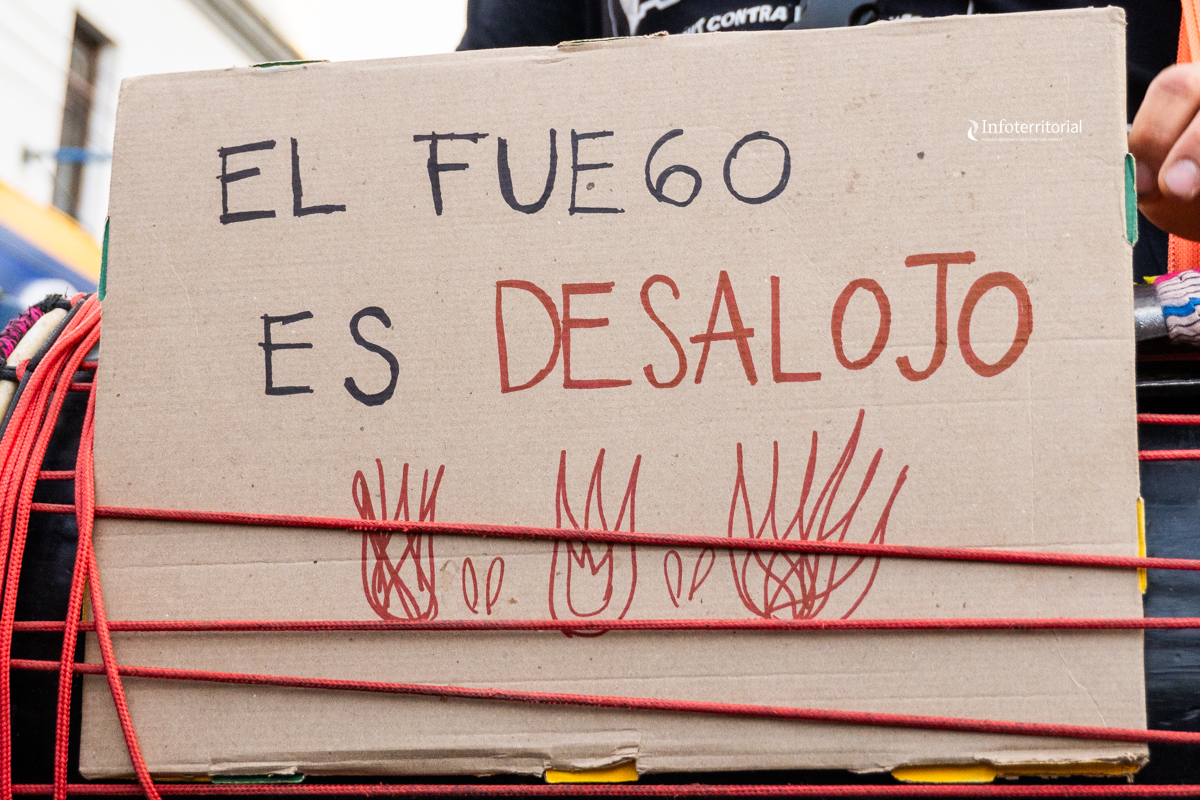

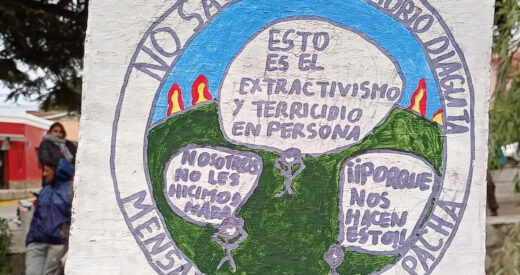

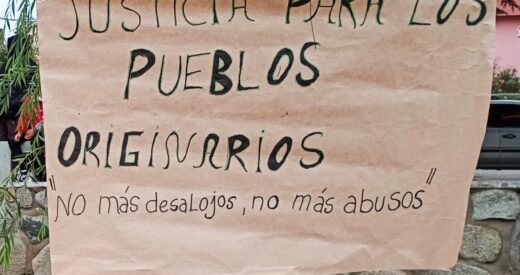

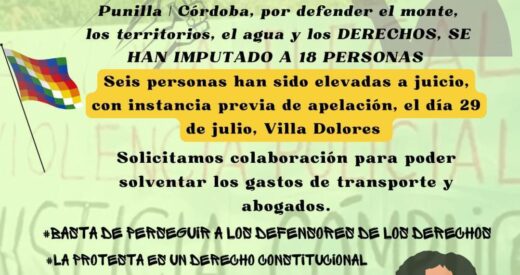

Hasta diciembre de 2023, fecha de la asunción de una nueva gestión de gobierno autoadjetivada como anarcocapitalista, las disputas territoriales indígenas se profundizaron, ya sea a través de su judicialización, pero muchas veces con recuperaciones territoriales por parte de las comunidades indígenas que generaron una reacción adversa del Estado, criminalizando, desalojando, hostigando permanentemente. El avance sostenido de las explotaciones hidrocarburíferas agravado por la exploración y explotación del litio, las actividades mineras en general, negocios inmobiliarios, etc., configuran un escenario complejo, que los gobiernos “nacionales y populares” no pudieron —o no quisieron— gestionar.

Las razones son obvias. El sistema capitalista sigue siendo el mismo, con gobiernos “progresistas” (en su acepción más amplia) o con gobiernos de derecha. Nunca se pretendió abordar una genuina política de ordenamiento territorial en Argentina, precisamente por sostener un sistema económico que es profundamente contradictorio con formas de vivir el territorio en armonía, protegiendo los bienes comunes naturales, aprovechándolos racionalmente, enarbolando el buen vivir como el horizonte a perseguir.

El capitalismo verde o progresista, en su discurso, declama protección de derechos, cuidado del medio ambiente, respeto por los modos de vida de los pueblos indígenas. Los reivindica como guardianes del territorio, suscribe acuerdos (como el Acuerdo de Escazú) que jerarquizan el ambiente y gesta un “como si” que transmite mensajes confusos. Finalmente, lo que se impone es una profundización del mismo modelo económico, que privilegia las actividades extractivistas y que deja de lado los derechos indígenas. Paga el costo de su violación con el objetivo de obtener un rédito, que tampoco se derrama en la población en general. Indígenas y no indígenas terminan padeciendo mucho de sus efectos contaminantes, de sus impactos negativos, sin que los derechos vigentes sean obstáculos a determinadas decisiones políticas. En ese contexto, las políticas públicas dirigidas a pueblos indígenas son más aparentes que reales, careciendo de las potencialidades transformadoras que requerirían, si es que tienen objetivos ciertos de cambio.

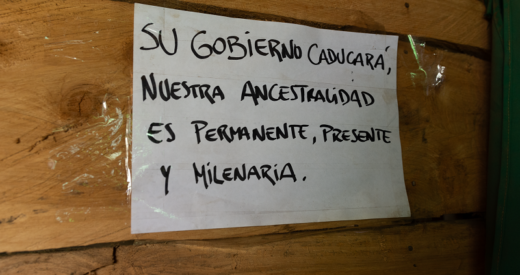

En la “era Milei” el futuro de los pueblos indígenas —y de la vigencia de sus derechos— es incierto. Incierto por la resistencia atávica de los pueblos indígenas que siguen luchando por sus derechos, no por las políticas declaradas de un gobierno que hace del individualismo su caballito de batalla, y que denosta reiteradamente todo lo que pueda tildarse como colectivo. Frente a este estado de cosas, frente a un discurso que ensalza la explotación de los recursos naturales, que tiene la pretensión de incentivar con exenciones impositivas las grandes inversiones (RIGI), que señala la propiedad (privada) como uno de los ejes de su gobierno, las expectativas de cambios estructurales —en beneficio de los pueblos indígenas—disminuyen ostensiblemente. La diferencia es que, en este caso, la adhesión al capitalismo es desembozada, total, sin ambages. Ya no existe un “como si”; por el contrario, el rumbo de este gobierno va a contrapelo de cualquier posibilidad de articular visiones del mundo diferentes, ahondando un modelo de Estado individualista, monocultural y patriarcal. Asistimos a un enorme —y difícil de predecir en sus consecuencias— cambio cultural que retrotrae derechos, que mira con sospechas todo lo diverso, y que vuelve a reeditar, en relación a los pueblos indígenas, miradas de racismo y discriminación.

Sólo basta con destacar algunas de las medidas que se tomaron desde su asunción. Desde alguna simbólica, como el cambio de nombre del salón de los Pueblos Originarios en la Casa Rosada, hasta la disolución de la comisión de Pueblos indígenas del Senado, la investigación judicial de algunas acciones del INAI —como la entrega de carpetas técnicas del relevamiento jurídico territorial o la concesión de la personería jurídica a las comunidades indígenas con el argumento de que se habría beneficiado indebidamente a comunidades mapuche—, son una muestra de lo que es el presente político y lo que puede esperarse para el futuro.

El capitalismo tiene diferentes caras. Puede mostrarse más benevolente, e incluso compatible, con colectivos que no persiguen el consumo o que deciden elegir otros planes de vida; puede representarse como feroz y claramente advertir cuáles son las reglas del juego y sus eventuales resultados. Más allá del ropaje que vista, las consecuencias son las mismas: enormes sectores de la sociedad excluidos, pueblos indígenas nuevamente despojados, economías pequeñas o populares devastadas.

Las políticas públicas formuladas para los pueblos indígenas, en las últimas décadas, se presentan con rostros disímiles, pero los efectos siguen siendo los mismos. Si no pensamos que a mediano o largo plazo debe erradicarse el actual sistema de consumo, es lógicamente imposible garantizar los derechos indígenas. De eso, simplemente, se trata el neocolonialismo.

Foto: Roxana Sposaro

- Audiencia en Añelo: irregularidades y exclusión

- Comunidades Mapuche Tehuelche reiteran pedido de inconstitucionalidad en Chubut

- Escuchá el resumen semanal 06/02/26

- Mara Puntano: “el ecocidio provoca el genocidio de los pueblos”

- La ley de glaciares no se toca

- Lof Campo Maripe: presentan Habeas Corpus ante orden de desalojo