Historia de la lucha por la propiedad comunitaria

El siguiente recorrido histórico, escrito por Romina Biglione como parte de su trabajo final para obtener el título de abogada en la Universidad Nacional de Rosario, invita a debatir sobre los desafíos legales y políticos que enfrentan los pueblos indígenas en el contexto actual.

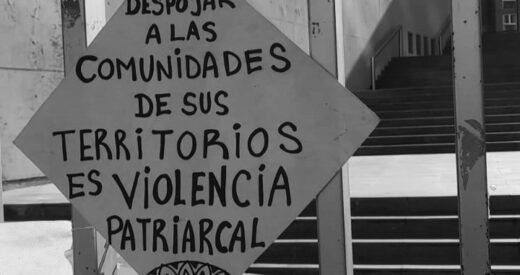

La lucha de los pueblos originarios por obtener la propiedad comunitaria de tierras y la defensa de su identidad cultural, tiene larga data. La reforma de la Constitución Nacional del año 1.994 trajo un poco de justicia a tantos siglos de marginalidad, donde las leyes justificaron actos y omisiones destinados a destruir la identidad de los pueblos en forma sistemática. Por supuesto analizar toda la historia requiere de un trabajo que escapa a estas breves líneas, por lo cual tomaremos momentos puntuales donde se registraron cambios radicales; para de esta forma poder visualizar que las leyes sirvieron como fundamento del actuar de cada época. Se debe dejar claro que accionar legalmente no significa actuar justamente. Tener presente la historia, nos permite entender la importancia del cumplimiento del mandato constitucional y los reclamos originados en obtener la plena efectividad de estos derechos.

El primer momento que nos parece relevante, es la llegada de Colón a las islas adyacentes al territorio continental, un territorio desconocido por Europa. Comienza de esta forma la elaboración legal necesaria para justificar la posesión de los territorios y sus recursos, dejando de lado los derechos de los pueblos existentes. Según el derecho europeo de la época, el descubrimiento y la ocupación eran título suficiente, sin embargo, las bulas emitidas por los papas católicos otorgaban seguridad ante reclamos de otros príncipes. La teoría jurídica que sostenía la necesidad de solicitar una bula que conceda la conquista, fue elaborada por el papa Urbano II en 1.091, la misma sostenía que todas las islas pertenecen a la especial jurisdicción de San Pedro y sus sucesores, los pontífices romanos, que pueden disponer de ellas y por lo tanto conceder su conquista. De esta forma en 1.493 los reyes de España solicitan a Alejandro VI (Rodrigo Borja, papa español), la emisión de las bulas correspondientes. Se emitieron tres bulas que justificaban la conquista de los territorios descubiertos y a descubrir por la corona española.

Los reinos de España y Portugal tenían una larga historia de desacuerdos, por lo cual una de las bulas emitidas otorgaba la posesión de territorios a Portugal, teniendo como punto de referencia la distancia de 100 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Esto no conformó a la corona portuguesa, por lo que comienzan nuevas negociaciones con España, que terminan con la firma del tratado de Tordesillas el 7 de junio de 1.494, ampliando la distancia de 100 a 370 leguas; por este tratado Portugal, justifica su posesión sobre el territorio de lo que hoy conforma Brasil. En 1.501 el papa establece por bula, la perpetuidad de los diezmos de las Indias [i].

Despojados de sus tierras por extraños que sostenían tener derecho a hacerlo, los pueblos originarios sufren sobre sus personas distintas imposiciones, la primera fue el sometimiento a la evangelización. Se plantea el debate de cómo debía realizarse, si de forma pacífica o por el uso de las armas. El debate de Valladolid, fue el primero sobre derechos humanos, y se trató sobre el sometimiento aborigen; se llevó adelante en el año 1.550 [ii].

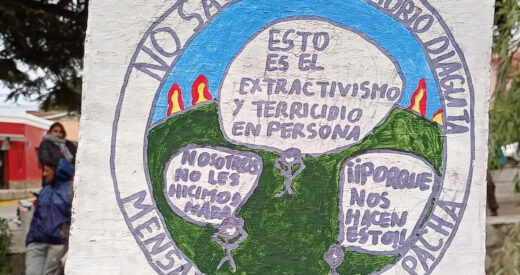

La realidad de la conquista española, estuvo lejos de ser pacífica, los pueblos originarios fueron sometidos también por las enfermedades; como la gripe del cerdo, la viruela, el sarampión y la fiebre amarilla, para nombrar las epidemias más letales [iii]; los que sobrevivieron fueron sometidos por las armas, desplazados de sus territorios y obligados a trabajar.

Al poseer el territorio y sus recursos comienza la etapa de explotación de los mismos, lo cual acarreaba la necesidad de trabajadores. La mano de obra disponible era la aborigen, por lo cual se necesitó darle forma legal al sometimiento al trabajo, Juana la loca y su padre Fernando de Aragón en 1.512 ordenaron la elaboración de lo que se conoce como las leyes de Burgos, primera legislación laboral aplicada en América, redactadas a la medida de las necesidades del conquistador [iv]. La conquista española fue sobre el territorio y sobre los cuerpos de sus habitantes, los cuales fueron desplazados, sometidos a una cultura distinta, obligados a adorar un dios desconocido; su destino sería el mismo durante mucho tiempo.

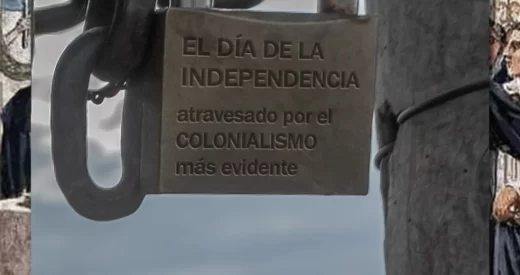

Nuestro segundo momento de análisis, comienza con la independencia de lo que se conocía como Virreinato del Río de la Plata de la corona española. Luego de varios intentos, se logra la sanción de la Constitución Nacional en 1.853. Nuestra joven nación redactó su carta fundamental en la ciudad de Santa fe de la Veracruz; al congreso constituyente asistieron las provincias de: Santa fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca, Salta Jujuy. Buenos Aires se incorpora en 1.860.

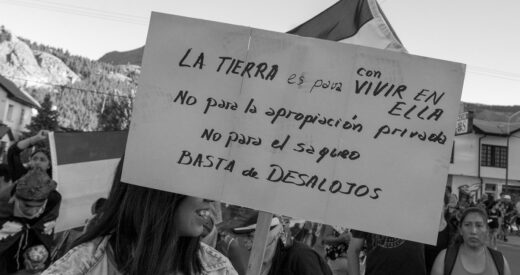

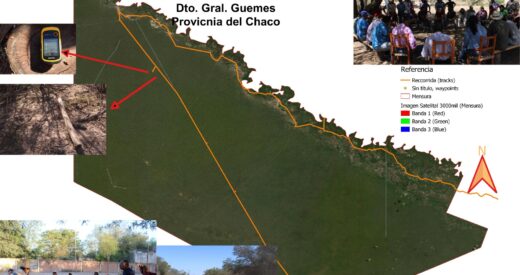

Se debe tener presente la configuración del territorio argentino; hasta el año 1.871 los manuales escolares referían como límite sur a la región Patagónica. Comienza a plantearse la conquista del desierto (que no era tal)[v]. La ley 947 del año 1.878 en su artículo 1 ordena: […] dispone el establecimiento de la línea de fronteras sobre la margen izquierda de los ríos Negro y Neuquén, previo sometimiento o desalojo de los indios bárbaros de la Pampa […][vi]. Finalizada la campaña del sur, comienza la campaña sobre el territorio del Gran Chaco. Para el año 1.884 el por entonces presidente Roca fundamenta su proyecto de ocupación militar de los territorios del Chaco diciendo que: “La índole de las tribus se presta a su sometimiento, que será forzado por ocupación militar” [vii]. De esta forma quedó conformado el territorio argentino, las provincias constituyentes más los territorios nacionales que anexan las campañas militares. Nuevamente los pueblos originarios fueron desplazados y sometidos.

Nuestra Constitución Nacional de 1.853, en cuanto a la temática aborigen sigue la misma postura de los conquistadores españoles; el artículo 64 inciso 15 establecía: Proveer á la seguridad de las fronteras, conservando el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo. El indio no tiene la calidad de ciudadano, es el otro al que hay que convertir.

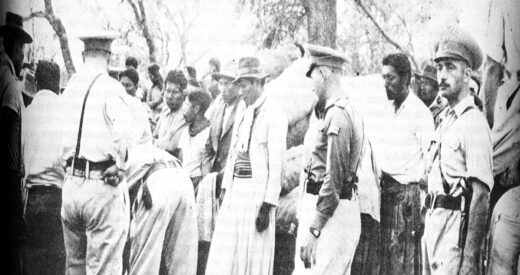

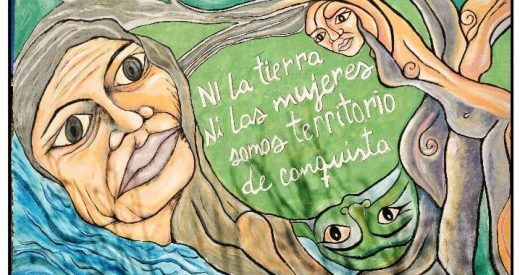

El trato pacífico no fue tal, la campaña del desierto produce el traslado forzado de las personas sobrevivientes de pueblos originarios, a trabajar a los ingenios azucareros, desmontes y tabacaleras del norte argentino, otros fueron trasladados a campos de concentración [viii]. En los traslados se los bautizaba y se les daba otro nombre borrando su identidad personal y cultural, derechos personalísimos. Las niñas y los niños fueron entregados como si fueran objetos, víctimas vulnerables de todo este proceso; las mujeres entregadas a familias aristócratas como personal doméstico [ix]. No hubo contradicción en la mayoría de la ciudadanía en someter a personas a trabajos forzados, en separar familias y entregar niños, sólo algunas voces se manifestaron en contra.

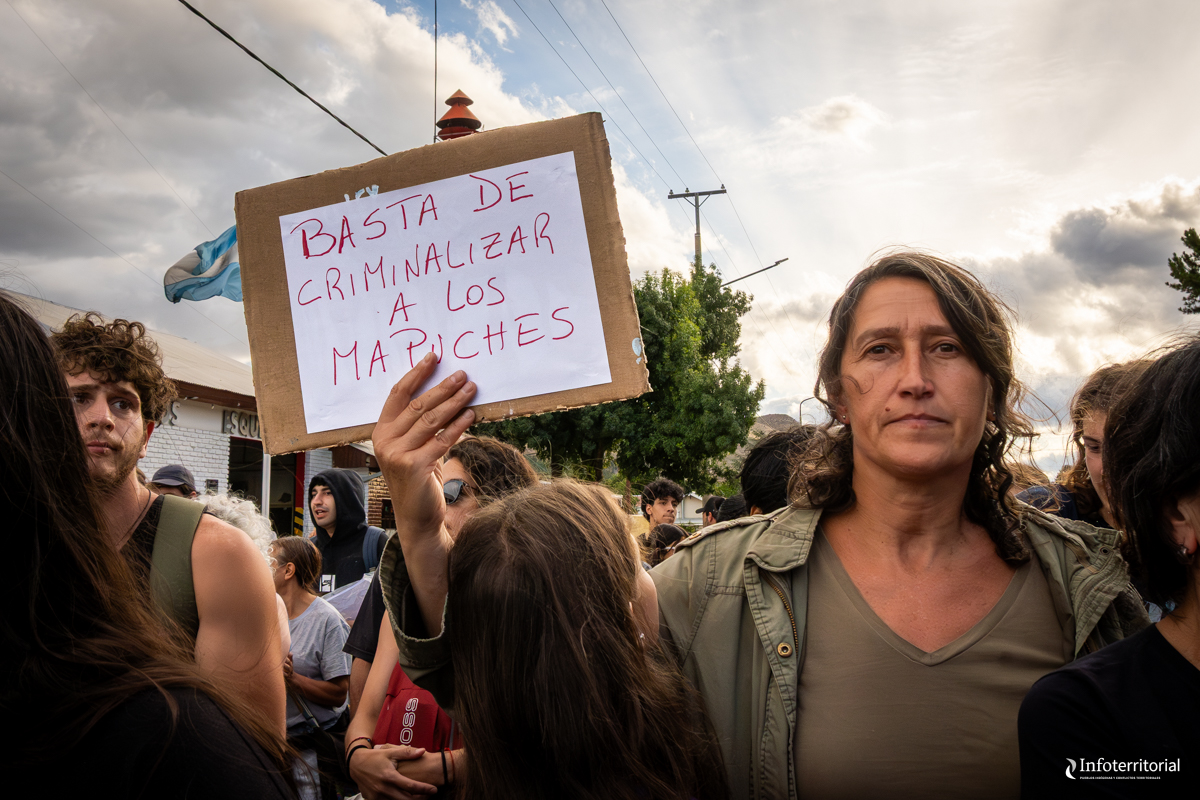

Para asegurar su sometimiento se estableció la incapacidad de los indios, por su estado de ignorancia, según lo establecía el decreto 11.316 del año 1.879. A partir de 1.911 comienza la creación de las reducciones, piénsese la connotación de la palabra, reducir a la persona, reducir el espacio donde debían asentarse, reducir sus derechos. La primera reducción creada fue Napalpí, la misma fue conocida por los hechos ocurridos en 1.924 donde fueron cometidos delitos de lesa humanidad sobre trabajadores, en su mayoría de los pueblos Qom, Mocqoi y Vilelas, por reclamar mejores condiciones de trabajo, las cuales eran deplorables. Fueron torturados, perseguidos y masacrados; las mujeres y niñas violadas, los niños y niñas sobrevivientes entregados. Esta historia sufrió del negacionismo histórico, hasta que en el año 2.022 se emite el fallo Masacre Napalpí según juicio por la verdad.

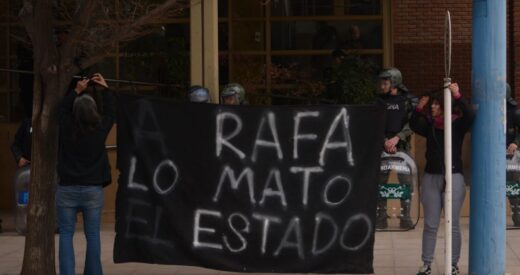

La masacre del Pueblo Pilagá ocurrida en el año 1.947 se desata a partir del prejuicio de la población criolla que, ante la llegada de muchas personas del pueblo Pilagá para participar de ceremonias de sanación y fe, temieron infundadamente que se realizaría un ataque sobre su población. El resultado fueron actos de una crueldad extrema, cuya verdad histórica quedo establecida en el fallo Federación de comunidades indígenas del Pueblo Pilagá contra el Poder Ejecutivo Nacional según Daños y perjuicios. Estas historias fueron trasmitidas en el caso del pueblo Pilagá por algunas víctimas sobrevivientes y familiares directos de las mismas; en el caso de Napalpí, fueron trasmitidas de generación en generación, formando una memoria colectiva que espero el momento de ser escuchadas. Ambos hechos fueron perpetrados por fuerzas de seguridad del Estado. En la actualidad se encuentran en proceso otros juicios por la verdad.

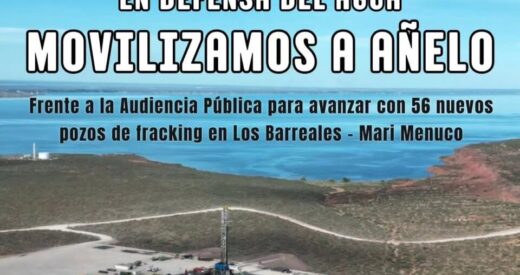

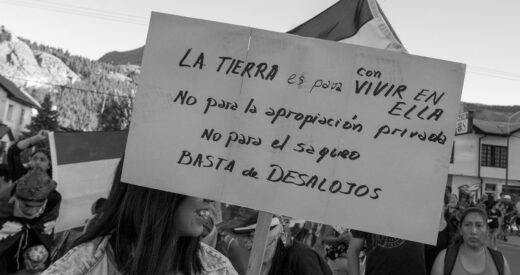

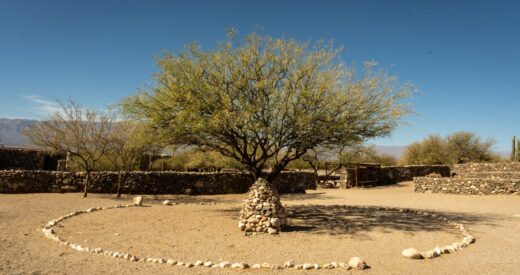

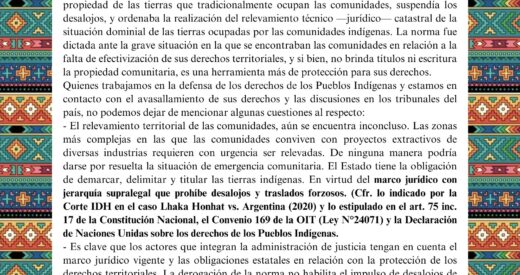

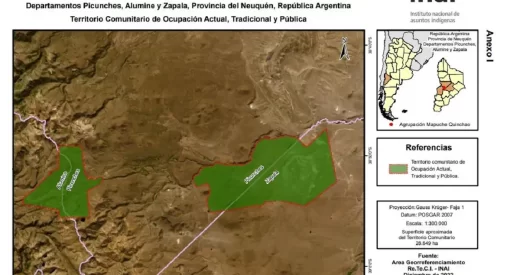

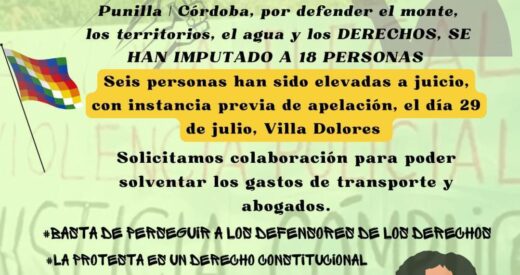

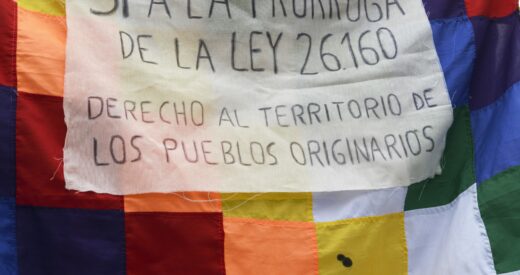

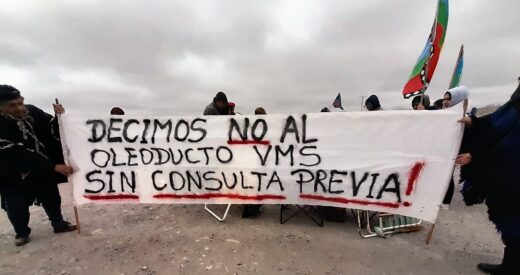

Nuestro último momento elegido es la reforma constitucional de 1.994; con la misma se produce un cambio fundamental con respecto a la tierra, que se refleja en el artículo 75 inciso 17; en cuanto establece […] reconocer la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano […]. Derecho también reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo aprobado por la ley 24.071 y la ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes. Con la sanción del Código Civil y Comercial, se perdió una oportunidad eficiente de establecer mecanismos unificados para todas las provincias de acceso al derecho a la propiedad comunitaria de la tierra. El trámite para acceder a este derecho en la práctica es bastante complejo, se debe tener en cuenta, que se exige obtener personería jurídica a cada comunidad para poder acceder a la tierra y que cada provincia tiene su propio sistema registral. El derecho a la tierra tiene pequeños avances y grandes retrocesos según la política aplicada en cada gobierno.

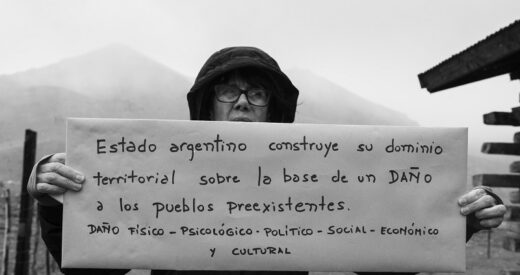

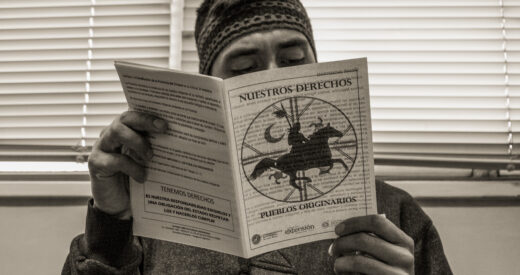

El mismo artículo constitucional establece reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Esto torna necesario el debate sobre el alcance de las palabras: pueblos y preexistencia; para poder comenzar a compensar tantos siglos de maltrato y despojo a personas por el solo hecho de pertenecer a un pueblo originario. Conocer mínimamente la historia nos ayuda a comprender la legalidad de los reclamos por la efectividad de los derechos constitucionales que son vulnerados, derechos que tardaron siglos en ser reivindicados.

[i] BEREJANO ALMADA, Ma. de Lourdes. Las bulas alejandrinas: Detonates de la evangelización en el Nuevo Mundo. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/ Págs.230 a 245.

[ii] MANERO SALVADOR, Ana. La controversia de Valladolid: España y el análisis de la legitimidad de la conquista de América. Disponible en: https://www.urjc.es/ Pág. 98.

[iii] GUERRA Francisco. Origen de las epidemias en la conquista de América. Disponible en: https://www.historiauned.net/ Págs. 46-47-49

[iv] PIZARRO ZELAYA, Antonio. Leyes de Burgos: 500 Años. Disponible en: https://www.scielo.sa.cr/ Págs. 39-40-41-42

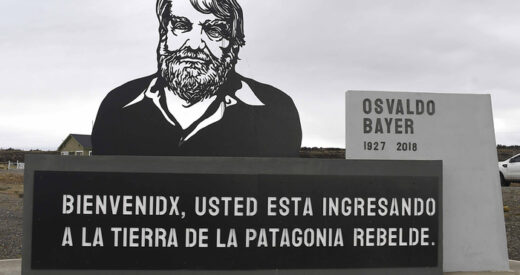

[v] LENTON, Diana. Historia de la crueldad argentina. Julio Argentino Roca y el genocidio de los Pueblos Originarios. Coordinador: Osvaldo Bayer. La “cuestión de los indios” y el genocidio en los tiempos de Roca: sus repercusiones en la prensa y en la política. Editado en Argentina, de los autores. Disponible en: https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/189354. Pág. 31

[vii] LENTON, Diana. De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de la política indigenista argentina desde los debates parlamentarios (1880-1970). Tesis doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Disponible en: https/www.academia.edu/ Pág. 76.

[viii] LENTON, Diana. Historia de la crueldad argentina… Ob. Cit. Pág. 80.

[ix] BAYER, Osvaldo. Historia de la crueldad argentina… Pág. 25

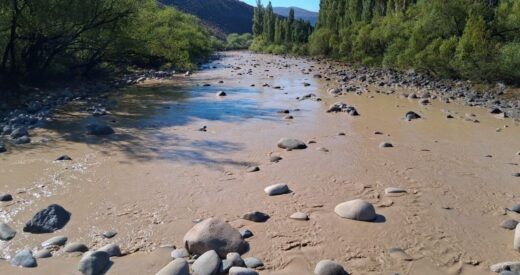

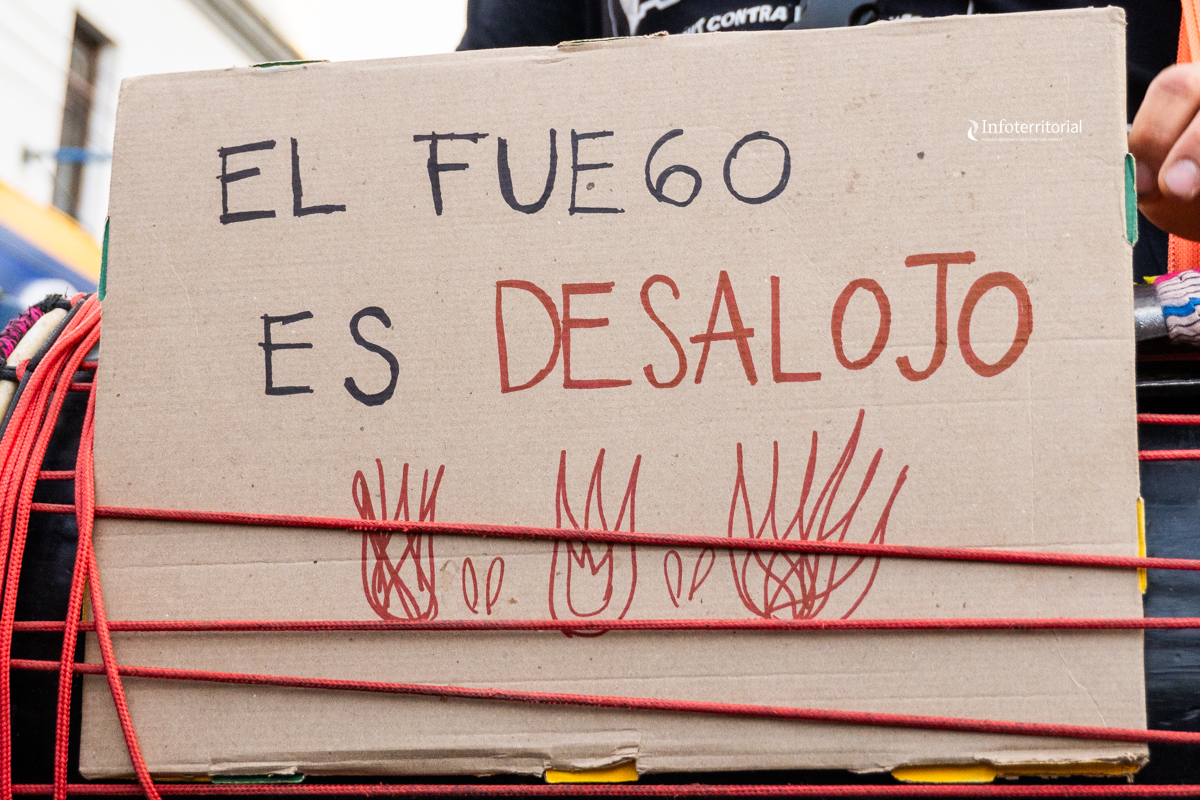

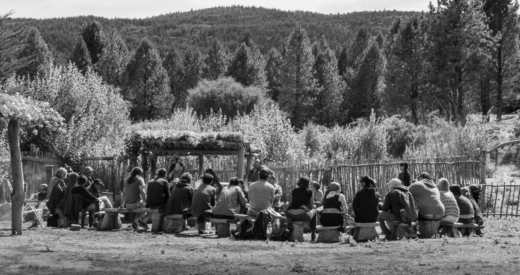

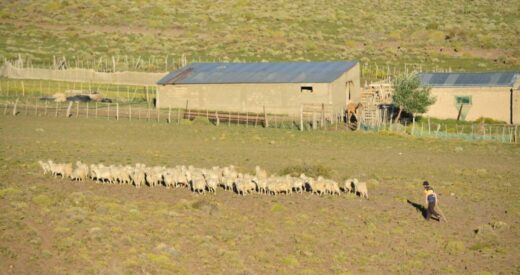

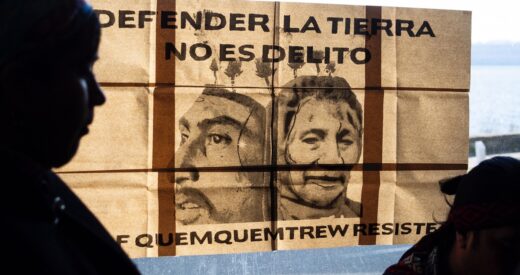

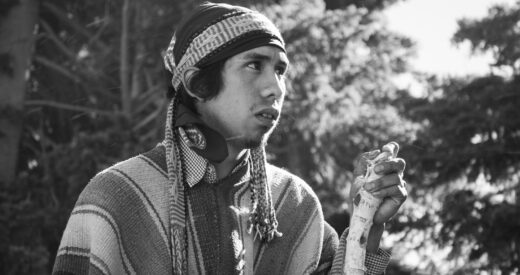

Foto: Roxana Sposaro

- Un hotel de cinco estrellas que amenaza el territorio ancestral en Cruz del Eje

- En tiempos difíciles, cómo fortalecer la lucha por los derechos indígenas

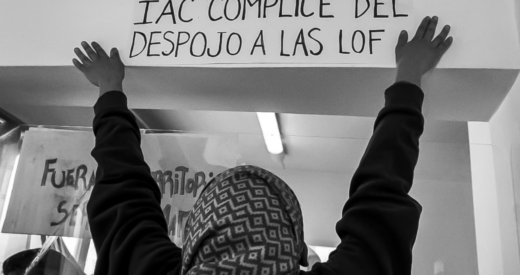

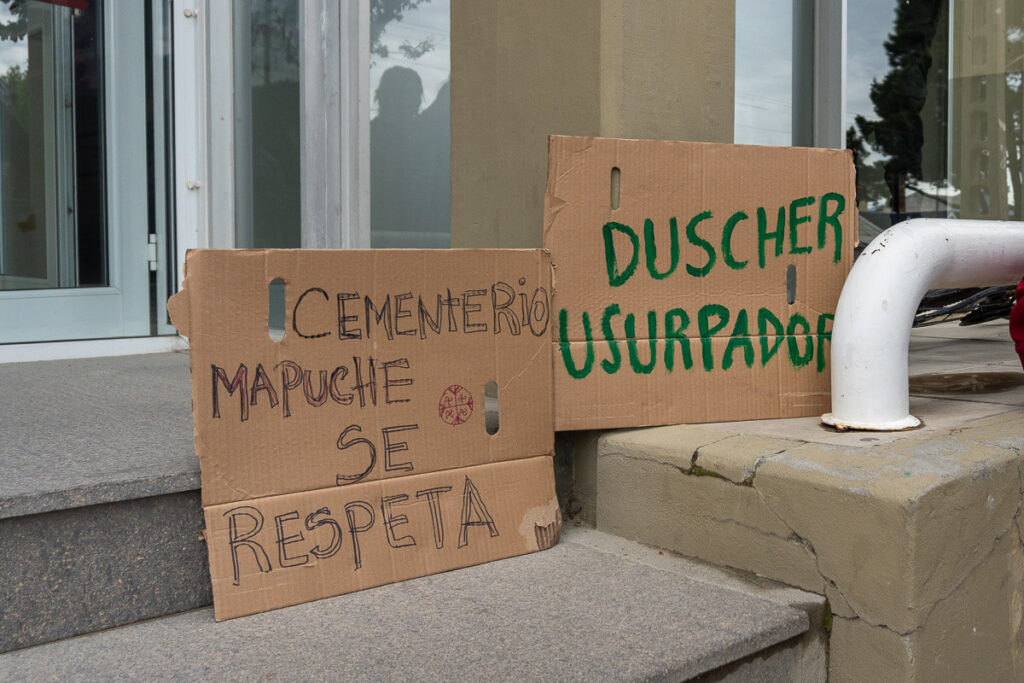

- Revés para el IAC y Aldo Duscher

- Escuchá el resumen semanal 13/02/26

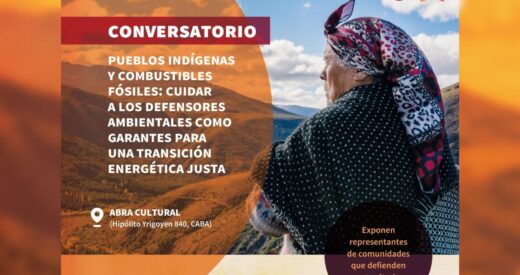

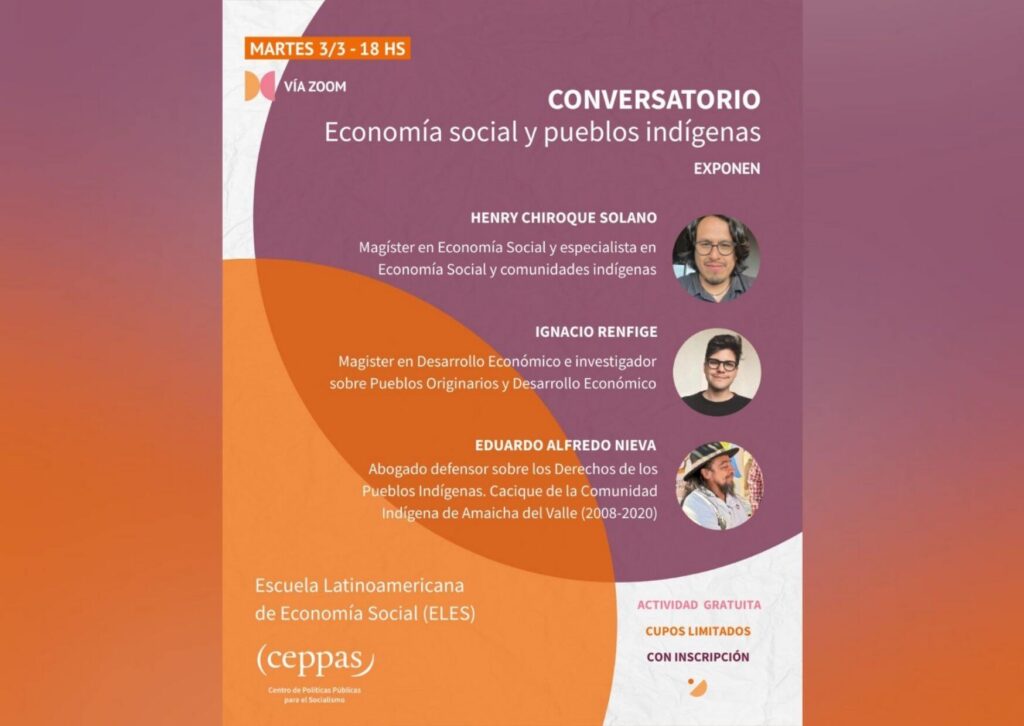

- Invitan a un conversatorio sobre Economía Social y Pueblos Indígenas

- Glaciares en riesgo: Pueblos Originarios resisten en Jujuy