Informe sobre los pueblos indígenas en Buenos Aires

Soberanía alimentaria y salud intercultural

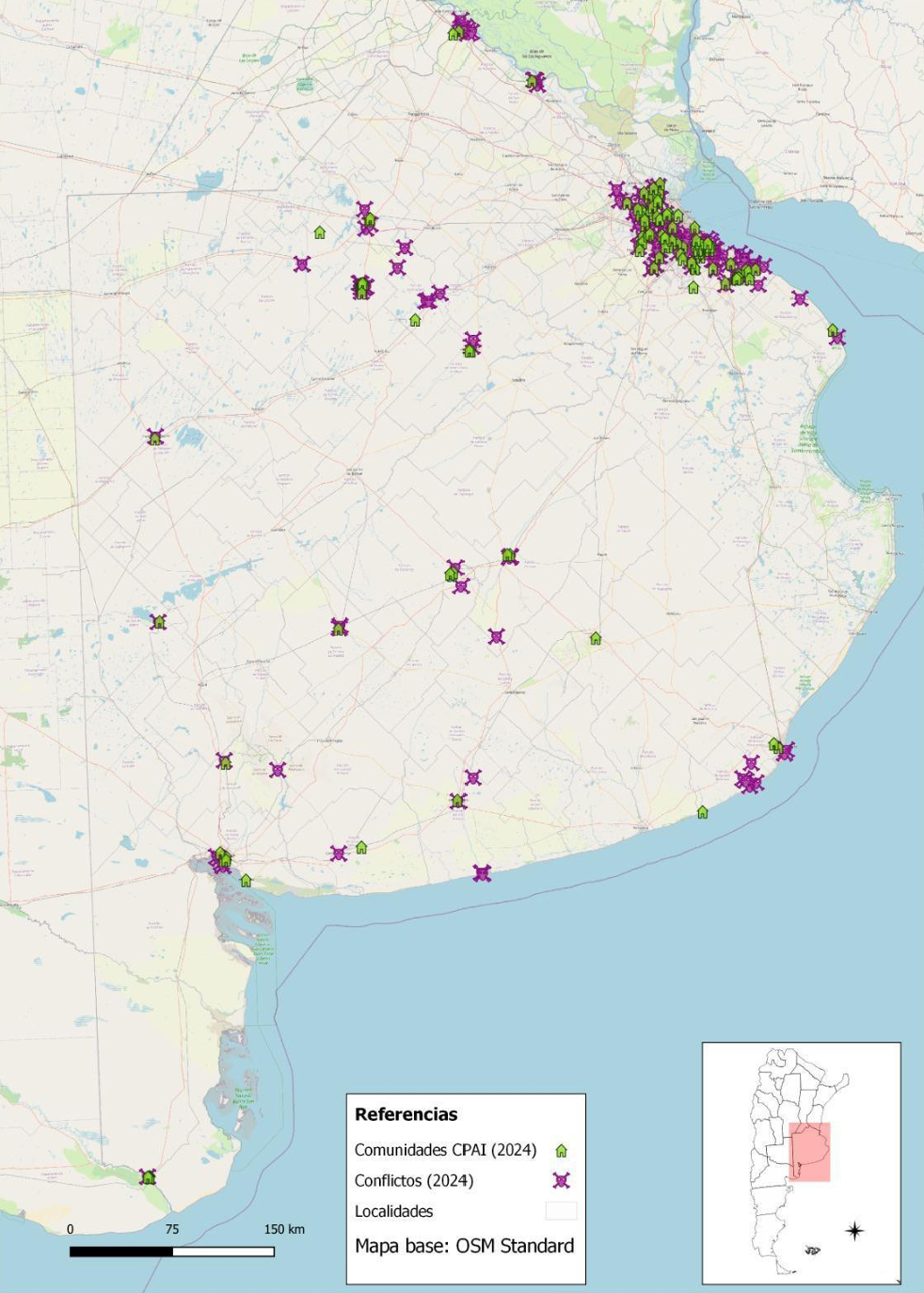

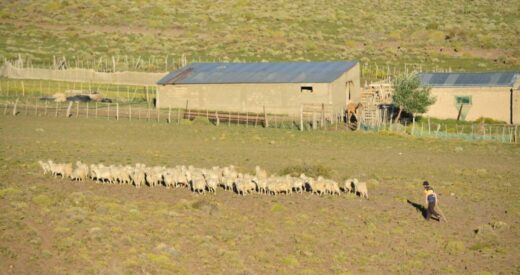

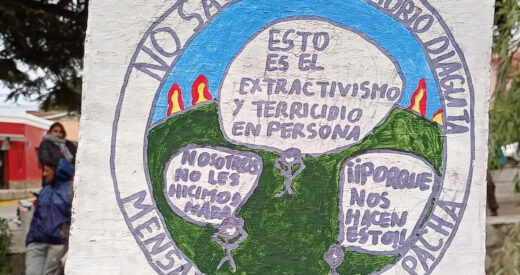

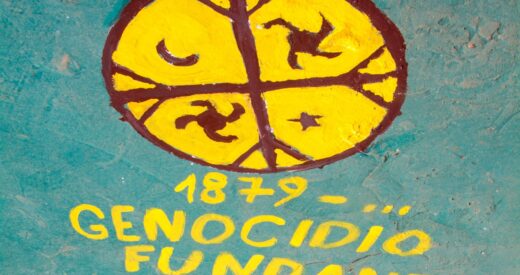

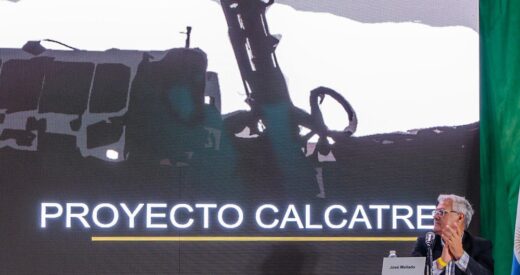

Un informe del grupo de investigación PICAT -Pueblos Indígenas, Conflictos Ambientales y Territoriales-, de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), revela la grave situación que enfrentan las comunidades indígenas en la provincia de Buenos Aires: intensificación de conflictos ambientales y territoriales derivados del avance del modelo agroindustrial y el extractivismo.

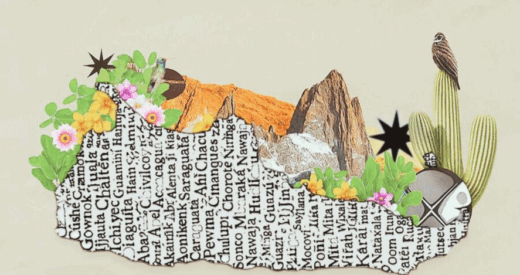

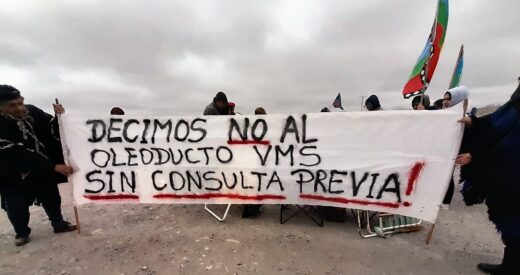

Bajo el título “Soberanía Alimentaria y Salud intercultural en territorios de Buenos Aires afectados por Conflictos Ambientales y habitados por Pueblos Indígenas”, el mapeo identificó más de 160 casos donde comunidades originarias están en la primera línea de resistencia contra la contaminación y la disputa por el territorio, exponiendo cómo estas dinámicas socavan su bienestar y derechos fundamentales.

El mapeo de la injusticia ambiental

El estudio, realizado por alumnas de Trabajo Social y Nutrición de la UNLaM, se basó en el análisis de más de 900 fuentes para identificar las “zonas de sacrificio”—territorios entregados a la lógica extractivista—que coinciden con asentamientos de pueblos originarios.

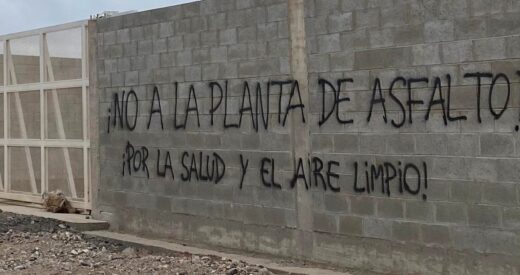

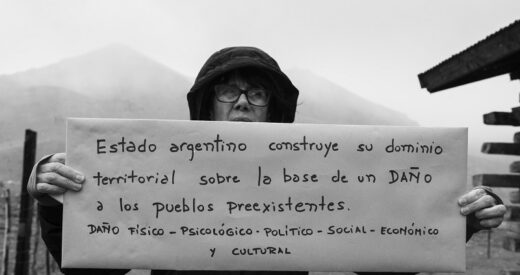

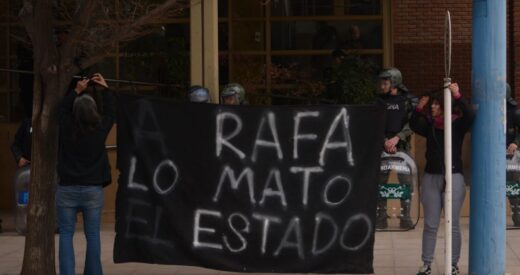

La principal conclusión es contundente: la producción intensiva y el extractivismo no solo degradan ecosistemas, sino que intensifican las desigualdades socioespaciales, afectando de manera desproporcionada a estas comunidades históricamente marginadas y criminalizadas.

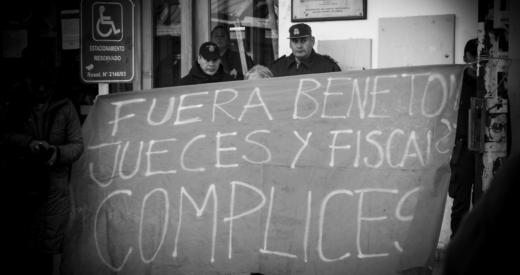

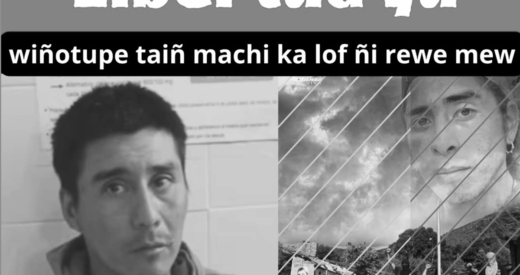

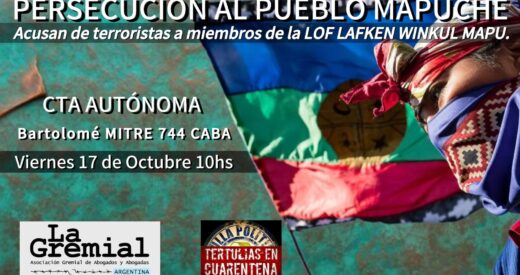

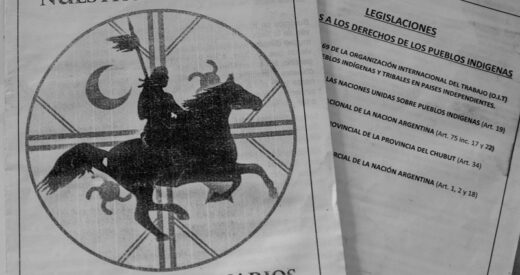

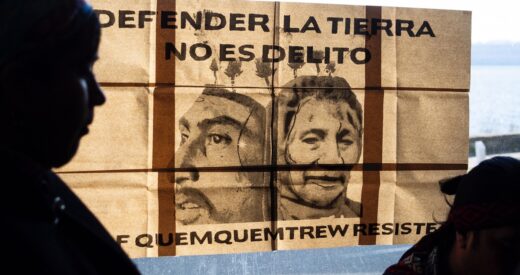

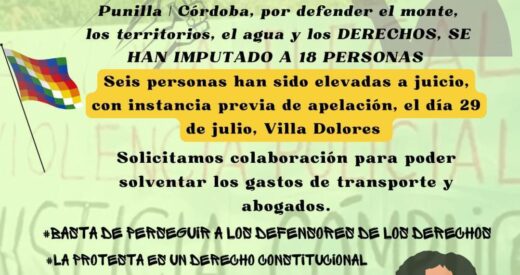

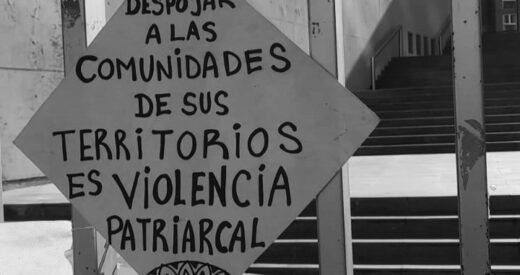

“En esos contextos marcados por la injusticia ambiental, las poblaciones originarias resultan especialmente vulnerables, por la persistente negación de sus derechos culturales y territoriales, además de la criminalización a las que son sometidas,” detalla el informe.

Soberanía Alimentaria

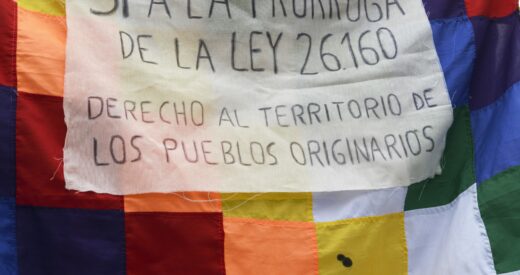

Uno de los ejes centrales del análisis es la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas de producción, distribución y consumo de alimentos, respetando la cultura y los ciclos naturales. Este concepto es una herramienta de resistencia activa frente a los modelos agroalimentarios hegemónicos”.

El mapeo detectó que, del total de 164 casos analizados, el 90.24% (148 casos) cuenta con espacios de huertas agroecológicas municipales. Si bien esto sugiere una activa respuesta comunitaria hacia la sostenibilidad, el informe subraya la falta de información que corrobore la participación directa de las comunidades indígenas en estos espacios, evidenciando una posible larga historia de exclusión e invisibilización.

Salud Intercultural

Otro aspecto clave es la salud intercultural, un enfoque que busca integrar los sistemas de salud occidentales con la medicina tradicional indígena, que concibe el bienestar de forma integral, estrechamente vinculado a la armonía con la naturaleza, la tierra y el agua.

El estudio del grupo PICAT revela la tensión entre esta cosmovisión y el complejo biomédico dominante, que a menudo desconoce la relación intrínseca entre la degradación ambiental y la salud de los pueblos originarios.

Solo en el 34.76%*de los casos (57 de 164) se identificaron espacios o normativas que incorporan la interculturalidad en las prácticas médicas.

El informe advierte que la imposición de modelos de salud occidentales sin un enfoque intercultural puede desvalorizar el conocimiento indígena y tener efectos negativos en la salud mental y social, al desligar las problemáticas sanitarias de la pérdida de control territorial y la contaminación.

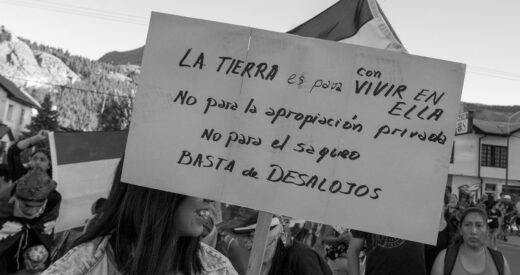

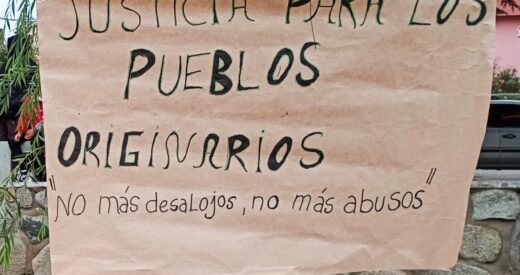

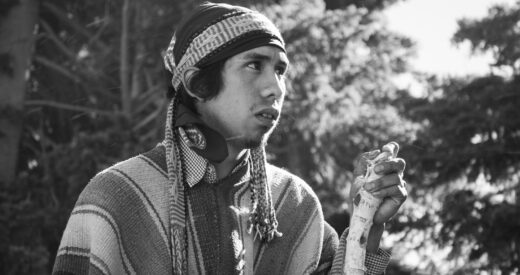

Voces de resistencia

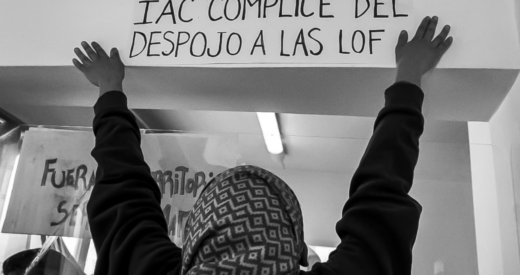

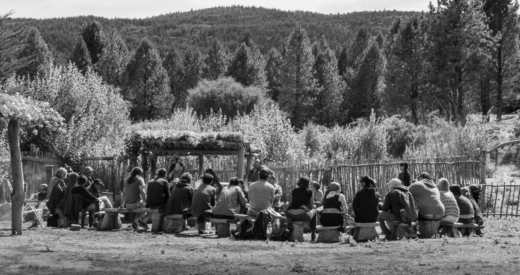

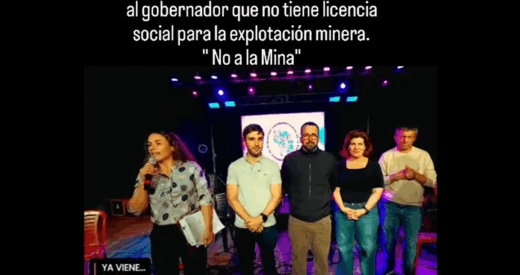

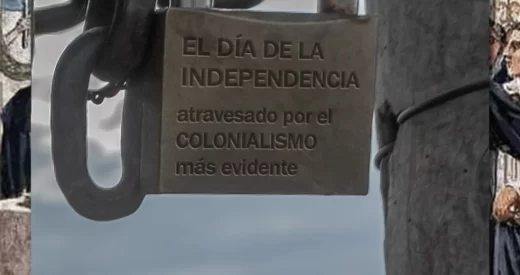

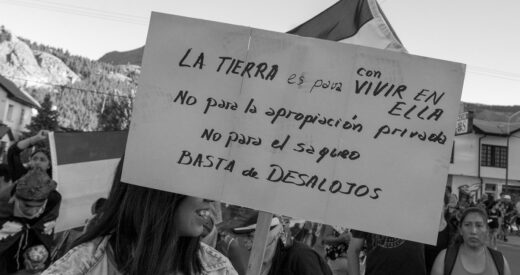

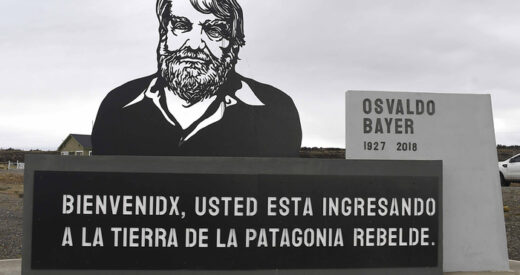

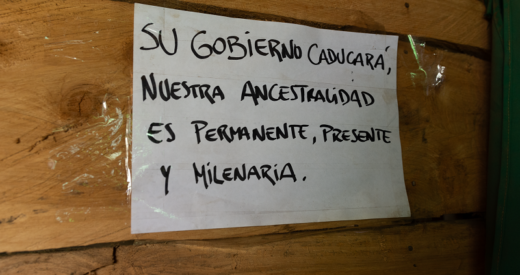

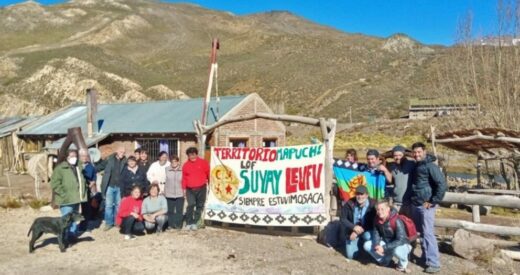

A pesar del desalentador panorama de injusticia ambiental, el informe del PICAT visibiliza que las comunidades indígenas y los movimientos sociales no son actores pasivos. Por el contrario, están promoviendo modelos de producción alternativos y una defensa férrea de sus territorios.

El estudio concluye que las luchas por la soberanía alimentaria y la salud intercultural son las vías por las cuales los pueblos originarios de Buenos Aires están resistiendo y reconfigurando sus territorios, proponiendo un modelo de vida contrapuesto al desarrollo extractivista.

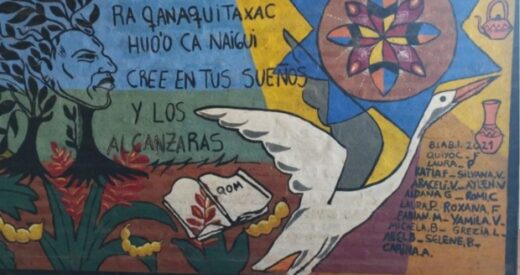

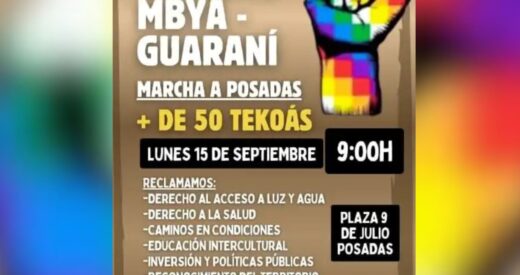

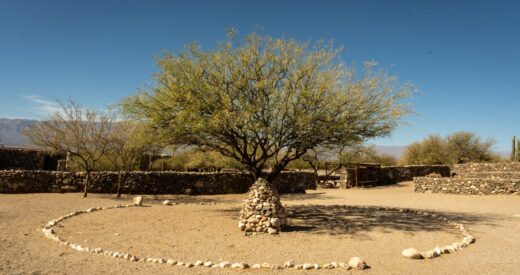

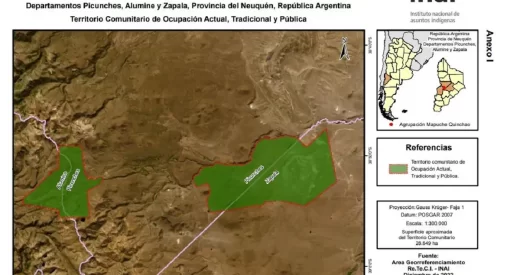

Según el Registro Provincial de Comunidades Indígenas (REPROCI), en la Buenos Aires habitan comunidades que pertenecen a los pueblos kolla, quechua, qom, guaraní, tonocoté, mapuche, mapuche tehuelche y mapuche ranquel.

La publicación de este informe convoca a la reorientación de las políticas públicas para que atiendan las demandas de estas comunidades, promoviendo un desarrollo verdaderamente sostenible, justo y respetuoso de los derechos culturales y territoriales, reconociendo a la naturaleza como una entidad viva con derechos.

- Río Negro: Denuncian ante el STJ protocolo inconsulto a los Pueblos Originarios

- Incendios forestales y la intencionalidad de los que gobiernan

- DNU de la SIDE: “los subsuelos del Estado están cada día más activos”

- Comunidades Mapuche-Tehuelche convocan a una Trawun abierto

- Fallo a favor de la comunidad comechingona sanavirón Tulián