Se realizó el Taller Evaluación Ambiental y Participación Indígena

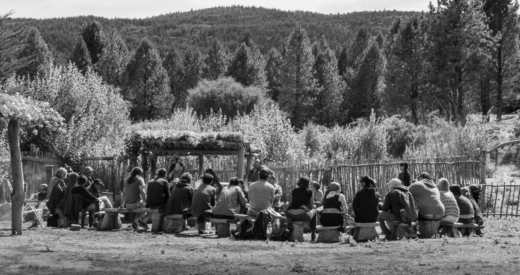

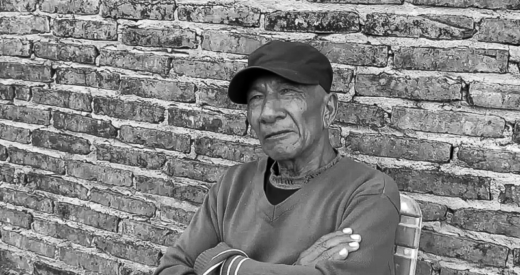

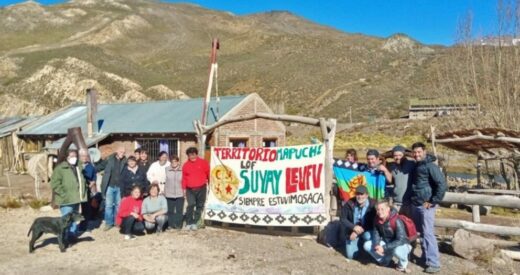

El presente texto describe los aspectos más destacados del Taller Evaluación Ambiental y Participación Indígena, llevado a cabo por CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo) en Casa Nazareth (CABA), el miércoles 10 de septiembre de 2025. El evento reunió a investigadores, defensores y docentes con referentes indígenas de distintas comunidades mapuche tehuelche de la Patagonia argentina. Estas enfrentan graves problemas de contaminación y vulneración de derechos debido a la industria petrolera. Las comunidades indígenas se convirtieron en genuinos defensores ambientales y cuidadores de sus territorios y garantizar sus derechos se convierte en un presupuesto de la transición energética justa.

El evento se estructuró en dos jornadas principales. La primera consistió en un Conversatorio en el espacio Abra Cultural, donde los participantes expusieron sus experiencias ante el público. La segunda jornada fue un espacio de intercambio, actualización y análisis del estado de situación, específicamente diseñado para el Taller sobre Evaluación Ambiental y Participación Indígena, al que se hará referencia a lo largo de este informe.

Análisis del Encuentro

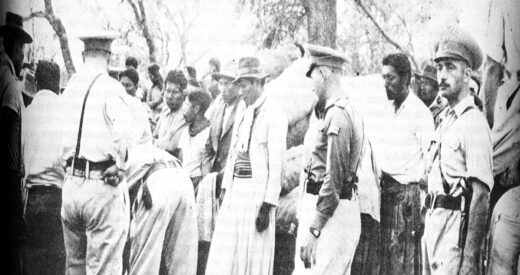

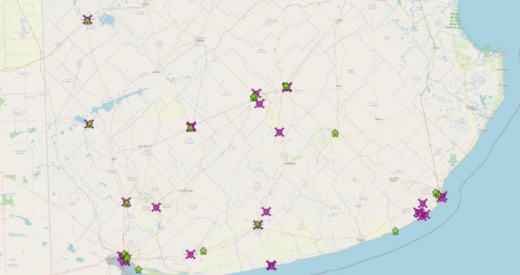

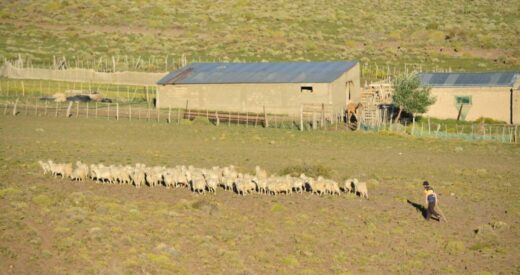

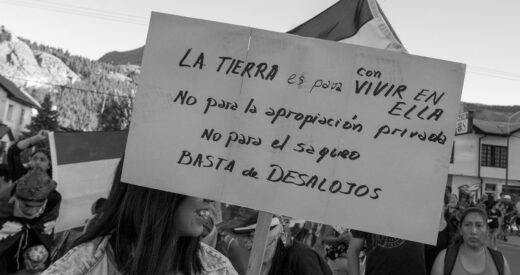

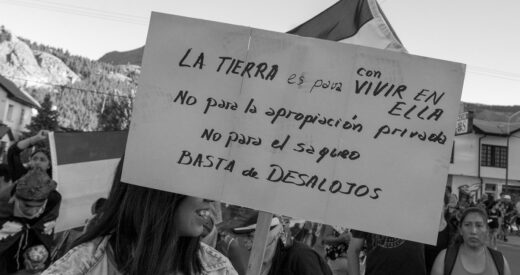

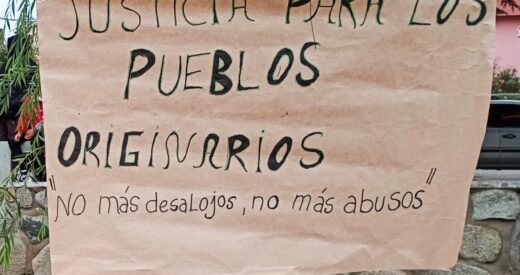

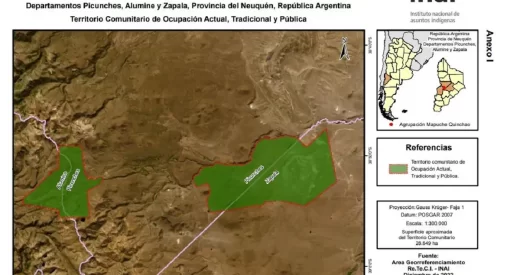

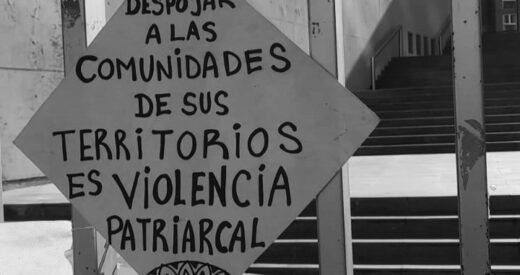

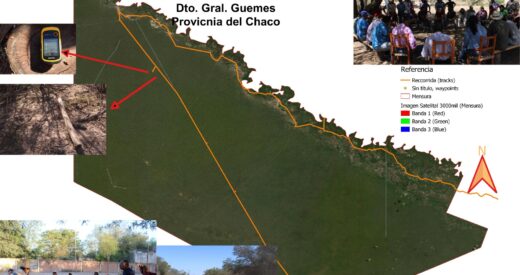

Las comunidades Mapuche-Tehuelche en provincias como Mendoza, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Río Negro experimentan desde hace décadas un incremento en la explotación de sus recursos naturales. Esta situación ha generado un deterioro significativo en la salud de sus habitantes. Estos padecimientos se suman a los sufridos por desplazamientos y despojos territoriales en la Patagonia argentina, causados por la expansión de actividades agropecuarias desde la colonización del continente. La consecuencia directa han sido los desalojos forzosos, la represión, allanamientos ilegales y una lucha constante en defensa de sus territorios ancestrales y el acceso al agua.

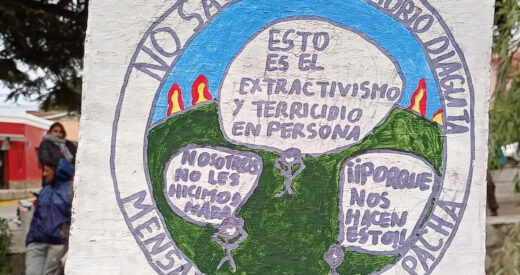

Impacto del extractivismo

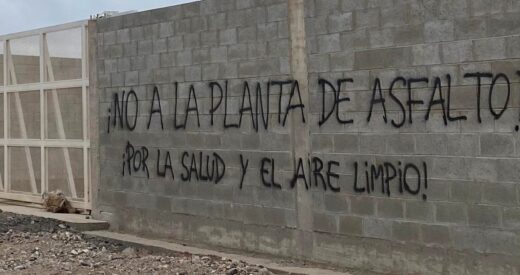

El Estado obtiene recursos a través de impuestos y regalías sobre la producción de petróleo, que luego no se perciben reflejados en el bienestar de los habitantes. Las personas que viven en la Patagonia argentina conviven con el petróleo desde su nacimiento, soportando explosiones, fugas de cañerías, mangueras y hedor penetrante. Ante los innumerables pedidos de explicación, el Estado no dialoga y solo se hace presente con represión ante las movilizaciones. Cuando los reclamos se vuelven una molestia para los intereses comerciales, las empresas desmantelan las instalaciones y dejan el pasivo ambiental. Los derrames de petróleo quedan a la intemperie, con sus emanaciones que son soportadas por humanos, vegetación y animales, los cuales pierden la vida al tomar agua contaminada. Los basureros de petróleo colapsados son una realidad no visible en los medios comerciales. Estos vertederos de residuos a cielo abierto contaminan el agua, el aire y la tierra, afectando la salud de la población cercana. Se han encontrado metales pesados y materiales radioactivos, y su manejo

inadecuado genera emisiones de polvo y otros contaminantes. Por lo que se ha investigado un aumento de casos de cáncer en la población, especialmente en niños.

Territorios en disputa y la narrativa mediática

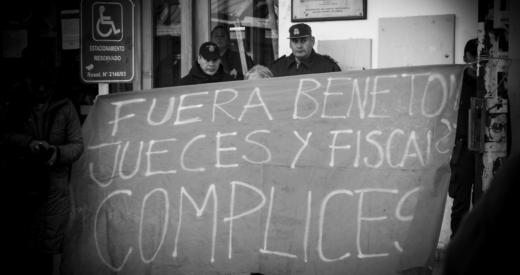

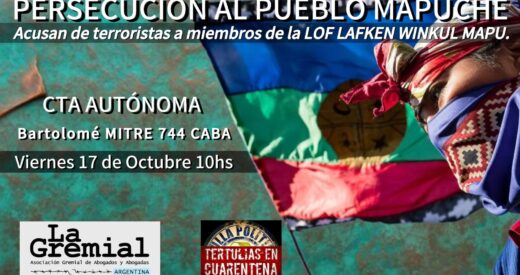

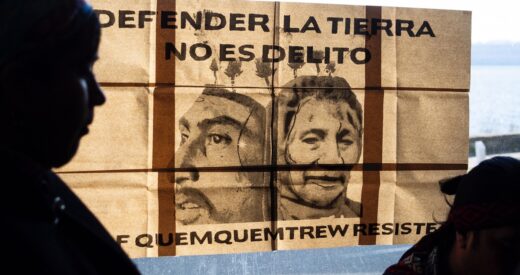

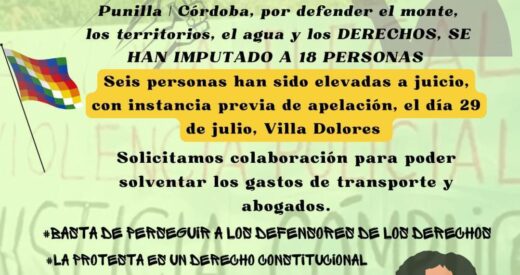

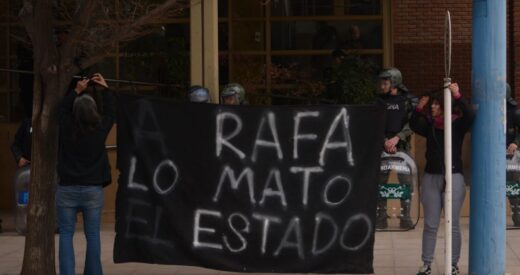

Desde la perspectiva de los habitantes, sus territorios han sido designados como zonas de sacrificio para la explotación económica, lo que contraviene los derechos colectivos que poseen los pueblos originarios sobre sus tierras tradicionales. En este contexto, la lucha por la defensa de sus tierras se ha visto distorsionada por los medios de comunicación hegemónicos. Se les presenta como poco civilizados o se les demoniza, cuando en realidad están defendiendo el ambiente en beneficio de toda la sociedad y de las futuras generaciones. En algunos casos, se llega a la criminalización de los defensores ambientales y a la difusión de noticias falsas (fake news).

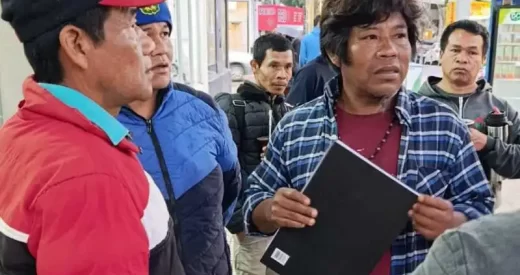

La puesta en escena de fiscales y fuerzas de seguridad, que se desplazan con chalecos antibalas y custodias policiales, evidencia una estrategia para generar un ambiente de temor y estigmatización. Esto, a su vez, infunde miedo en las comunidades y dificulta que los afectados se atrevan a denunciar. Los líderes de las comunidades señalan la necesidad de un diagnóstico preciso de su realidad, abordado desde diversas perspectivas, con el fin de generar lazos y herramientas políticas efectivas de diálogo. También entienden que este territorio es parte de una zona de sacrificio más amplia, que abarca toda Sudamérica.

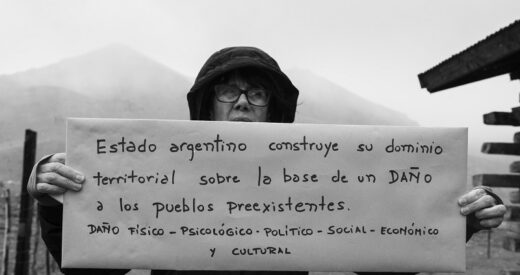

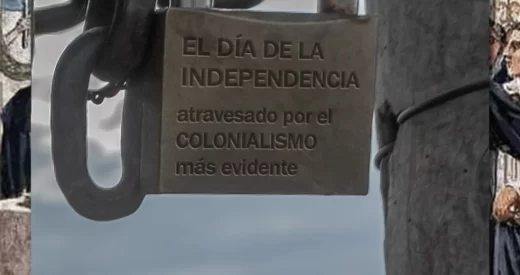

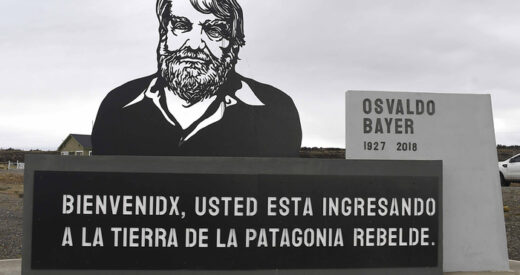

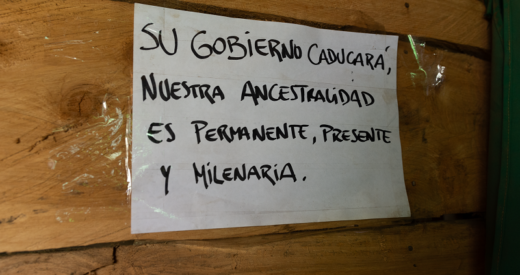

La historia de las comunidades indígenas está marcada por la exclusión. La resistencia a ser desplazados se remonta a la Campaña del Desierto, cuando fueron expulsados “de las zonas fértiles a las piedras”. Ahora, que las “piedras” han adquirido valor, se enfrentan a un nuevo despojo. El modelo de desarrollo ha priorizado la producción de soja, el extractivismo de Vaca Muerta y la explotación del litio. Ningún gobierno ha renunciado a este modelo, lo que ha resultado en la precarización de la salud y muerte no solo de los pueblos indígenas sino de todos quienes intentan proteger la tierra, la mapu.

Concentración del poder y vulneración de derechos

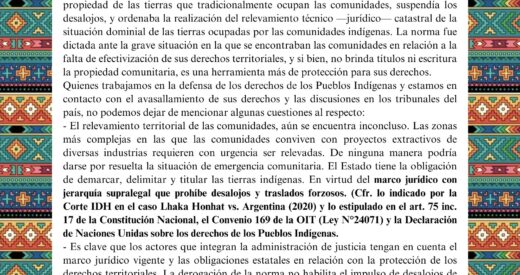

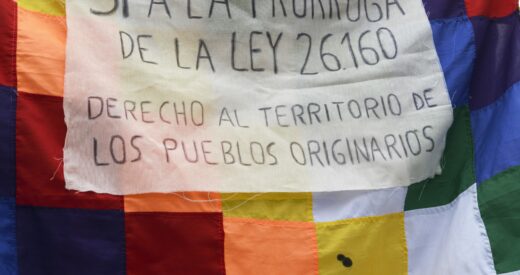

Los líderes indígenas perciben una preocupante similitud con el fascismo, caracterizada por la eliminación de derechos y la consolidación de un Estado al servicio de los grandes monopolios. Un ejemplo claro de esta tendencia es la derogación de la Ley 26.160 por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1083/2024, que puso fin a la suspensión de los desalojos de tierras comunitarias indígenas. Esto restableció la capacidad de los propietarios para iniciar acciones legales para recuperar la posesión de sus tierras, ya que la emergencia territorial quedó sin efecto. A esto se suma que diversas leyes aseguran la matriz productiva a las empresas, mientras las comunidades son vistas como “enemigas de la sociedad” y viven amenazadas por gobiernos y por los propios vecinos que lamentablemente defienden la explotación del petróleo bajo el pretexto de generar empleo.

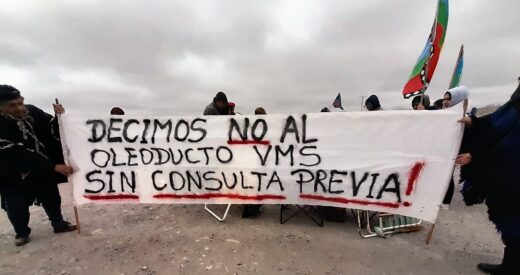

Falta de participación y consulta

Además, observan con inquietud modificaciones de leyes clave, como la Ley 3.266 de Evaluación de Impacto Ambiental o la Ley 712 sobre Tierras en la provincia de Río

Negro, las cuales han sido aprobadas sin la debida consulta pública o participación de las comunidades afectadas. Penosamente, algunas comunidades, muchas de las cuales no residen en los territorios directamente afectados, son utilizadas por el poder para otorgar el visto bueno requerido a cambio de dádivas, llegando a acuerdos con el gobierno por necesidad.

Diálogos para unir sustentabilidad y cosmovisión indígena

Los problemas de contaminación ambiental que enfrentan las comunidades en la Patagonia, son temas de discusión dados por la humanidad desde la Conferencia de Estocolmo (1972) , o en la (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), desde 1995 en Alemania o en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (2015) que Estableció la Agenda 2030 y sus diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Son padecidos al mismo tiempo en toda la extensión del país.

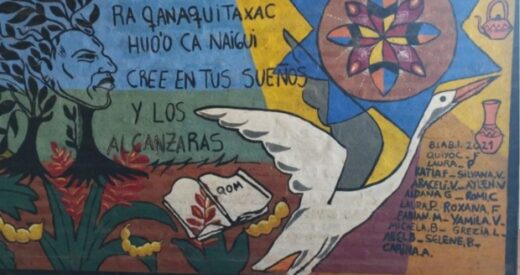

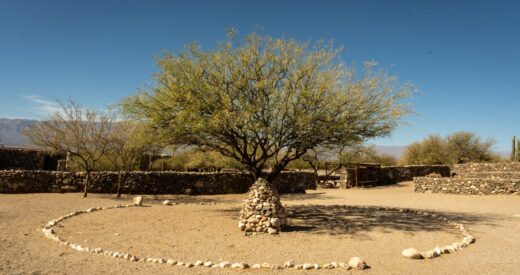

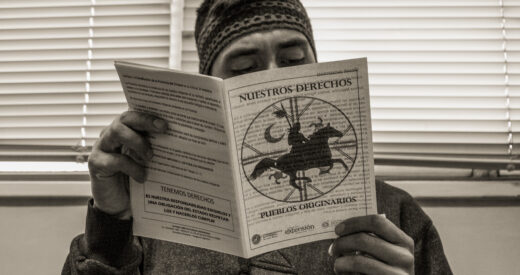

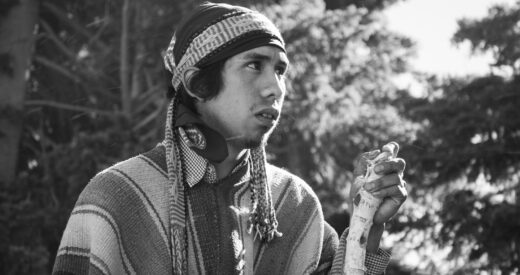

Sin embargo, en el contexto local, las comunidades Mapuche-Tehuelche y otros grupos, viven los efectos de esta problemática de primera mano. Los referentes mapuches reconocen que los planteamientos indígenas a menudo no son comprendidos en la cosmovisión desarrollista, pero encuentran puntos en común con quienes luchan por un ambiente sano en todo el país. A través de este encuentro, se vislumbra la posibilidad de generar un espacio de interculturalidad para influir en la agenda mediática y visibilizar su filosofía de vida, su respeto por las culturas, y su capacidad de escucha y reciprocidad para fortalecer el conocimiento, el saber ancestral, o Quimun. Los pueblos indígenas pueden enriquecer significativamente la discusión ecológica con su sabiduría ancestral.

Alianzas estratégicas para la defensa territorial

Lejos de ser violentos o incivilizados, los pueblos originarios tienen un largo historial de tratados rotos por el Estado. Se considera que, sin el trabajo colectivo entre indígenas y ambientalistas, la destrucción del territorio por parte del gobierno continuaría de manera desenfrenada. Mostrar esta forma ancestral de habitar colectivamente las tierras puede servir como un ejemplo de igualdad, equidad, transparencia y apoyo mutuo para crear alianzas estratégicas en el cuidado de la naturaleza. El objetivo no es solo retrotraer los daños, sino dar a conocer su mundo y su filosofía, respetando la perspectiva de muchos pueblos indígenas como una herramienta o posibilidad para sumar fuerza o Nehuen en la defensa ambiental.

El modelo de desarrollo y sus contradicciones

Una de las principales preguntas del encuentro fue cómo seguir articulando esfuerzos con sindicatos, escuelas y la población en general como ya se viene procurando. Para desmitificar la defensa durante cientos de años de un progreso para todos. Ya que en realidad se avanza con proyectos que dañan el territorio en una relación autodestructiva con la Madre Tierra y el entramado social, y que incluso generan más hambre. En un acto administrativo empresarial regulado por el Estado, se dominan los espacios y se separa a los habitantes de su ambiente. El uso exclusivo del turismo también se apropia de territorios que fueron arrebatados por la fuerza, en los que las comunidades vivían originalmente en armonía con la naturaleza. Esto privilegia a algunos humanos con el

disfrute de una propiedad privada que les fue robada a otros humanos que la compartían en comunidad. La clave de esta persecución radica en la concepción de la apropiación capitalista-colonialista, una visión inconcebible en la cosmovisión mapuche del Nguillatun (rogativa mapuche) donde se busca el fortalecimiento de la comunidad.

Acciones de las comunidades y propuestas de solución

Las empresas ofrecen algún tipo de respuesta o concesiones mínimas ante las denuncias en comparación con estados locales, ya que las movilizaciones y la presentación de estudios de impacto ambiental (a veces realizados en otras provincias o países ante la falta de cooperación local) les resulta un problema. Sin embargo, las solicitudes de medidas cautelares son comunes ante las primeras manifestaciones de pobladores que exigen el cuidado del ambiente y de su salud.

Para los participantes del encuentro, cualquier solución debe partir del reconocimiento del ser humano como una parte integral de la tierra, promoviendo la intervención activa de la sociedad. Se propone una batalla cultural para que deje de percibirse el cuidado del ambiente como un discurso de las clases medias privilegiadas. Las palabras de los presentes reflejan la urgencia de proteger la naturaleza en todos los niveles sociales.

Piden que se entienda que los indígenas contemporáneos siguen siendo productores y agricultores con una relación de sostenimiento con la naturaleza, y al mismo tiempo deben coexistir con tareas impuestas por un sistema productivo opuesto a la vida. Por lo tanto, se requiere un plan de remediación acorde a cada contexto, evitando soluciones generales para problemas particulares. No solo se trata de decir “no”, sino de explicar los motivos y aportar propuestas, como lo han hecho siempre. “El conocimiento es movimiento, y esto debe ser para todos, no solo para las comunidades indígenas”.

Conclusiones y proyecciones futuras

En conclusión, el encuentro destacó al menos tres ejes centrales impulsados por los participantes que los llevó a viajar a Buenos Aires para dialogar y generar propuestas.

El primer eje se referiría al anhelo de repetir este tipo de reunión y darle continuidad en los propios territorios para dar visibilidad a los hechos. El segundo, al deseo de explicar a la sociedad argentina las cosmovisiones, usos y costumbres de estas comunidades, para que puedan ser respetadas y replicadas. Y el tercero, al de garantizar el acceso a la justicia y el respeto a los derechos de todos los seres vivos, no solo de los humanos.

✍🏾José Vergara

📷Martina Vergara

- Nuevos egresados de la Escuela Intercultural en Fishque Menuco

- Alerta por los cambios a la Ley de Glaciares

- Comunicado y denuncia por destrucción del sitio sagrado en Puerto Madryn

- Litio: Denuncian irregularidades en consultas de Catamarca

- Abogados de Facundo Jones Huala denunciaron hostigamientos en la Unidad 6 de Rawson