Masacre de Rincón Bomba: el dictamen negacionista de la Procuración General de la Nación

Laura Mercedes Monti, a cargo del Área de Derecho Público no Penal de la Procuración General de la Nación, suscribió recientemente un dictamen que se contrapone a los fallos judiciales de 2019 y 2020, en los que se reconoció la Masacre de Rincón Bomba como crimen de lesa humanidad y genocidio contra el pueblo Pilagá.

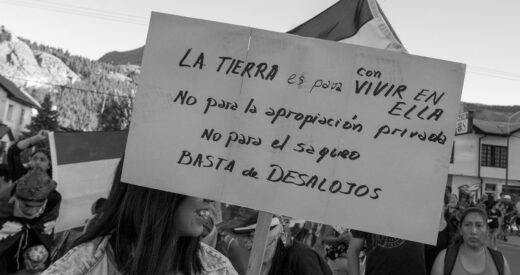

A cinco años de aquellas sentencias históricas, el dictamen de la Procuraduría reabre el debate sobre los alcances de la reparación estatal, cuestionando la competencia judicial para ordenar medidas reparatorias colectivas, relativizando la calificación legal de los hechos y proponiendo una interpretación restrictiva de los derechos de los Pueblos Indígenas como sujetos colectivos.

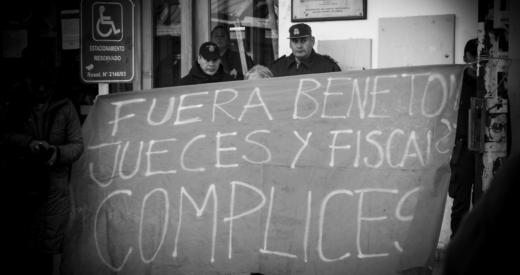

“Tira por la borda todo lo conquistado en derechos humanos”

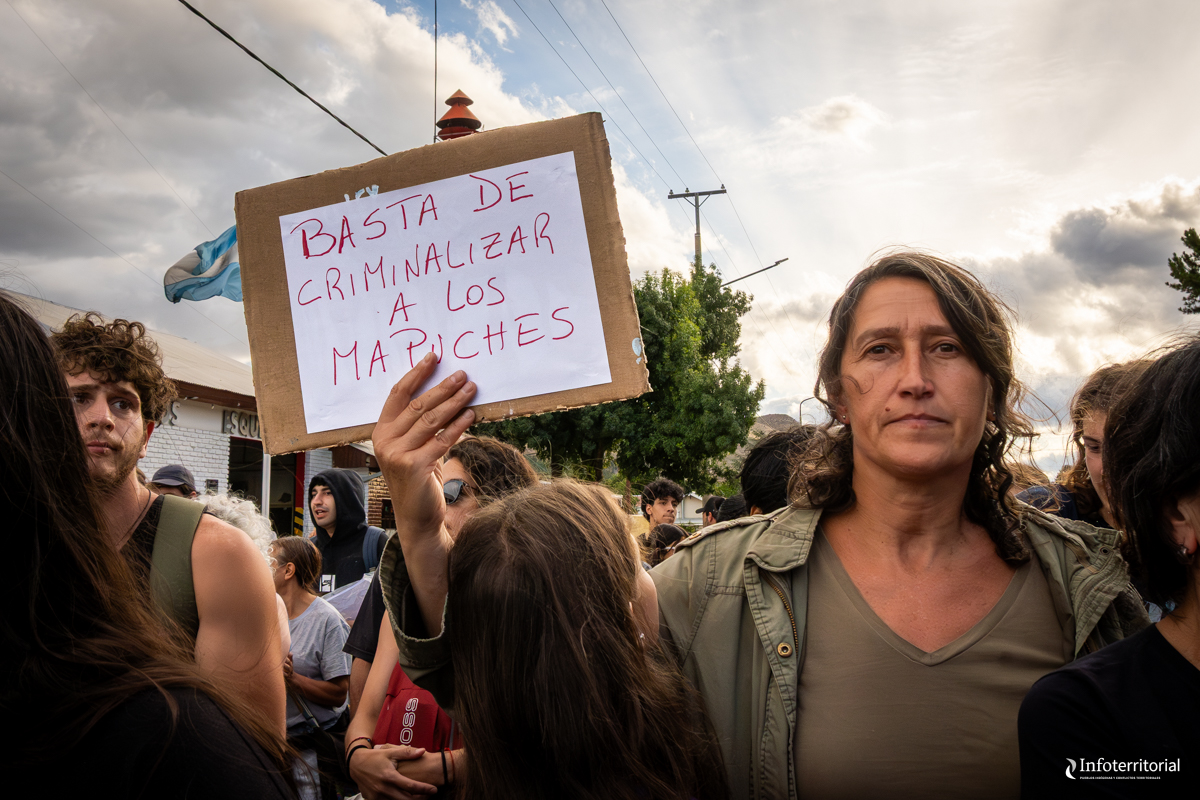

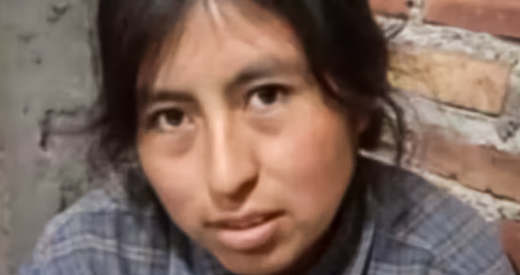

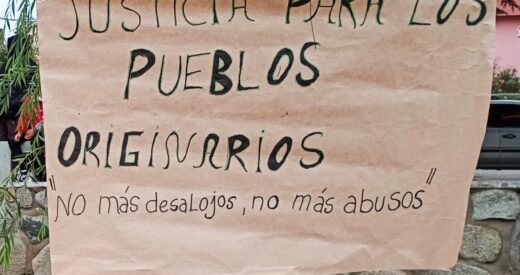

Paula Alvarado Mamani, abogada de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, en comunicación con infoterritorial, cuestionó duramente el dictamen de la Procuradora Dra. Laura Monti. “Tira por la borda todo lo conquistado en materia de derechos humanos de los Pueblos Indígenas”, expresó, en referencia al retroceso que implica desconocer el reconocimiento judicial del genocidio sufrido.

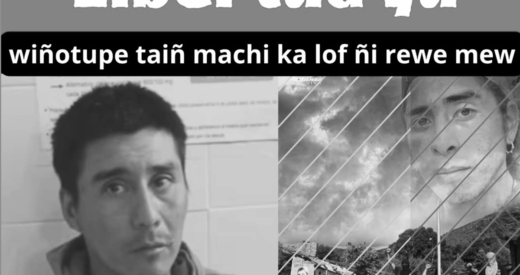

A su vez, recordó que “en el año 2005, las abuelas y abuelos iniciaron un recorrido en búsqueda de justicia, memoria y la verdad de los hechos sucedidos en 1947 en Formosa. Luego siguieron sus hijas, hijos, sus nietas y nietos. Esta contienda judicial tiene muchos años de litigio, pero se había alcanzado a establecer una verdad histórica: el reconocimiento del genocidio al Pueblo Pilagá”

En esta misma línea, Noole Cipriana Palomo, presidenta del Consejo de Mujeres de la Federación de Comunidades del Pueblo Pilagá en Formosa, expresó su preocupación ante el reciente dictamen de la Procuraduría General señalando que contradice los avances judiciales logrados en la causa por la masacre de Rincón Bomba.

“Hemos luchado para que haya dos sentencias. Primero en el Juzgado Federal y luego en el Juzgado de Resistencia. Hemos conseguido que la causa sea reconocida como crimen de lesa humanidad. Fue un genocidio, y eso ya se ha establecido. Lo que salió ahora es repudiable, destacó Noole.

Paula y Cipriana coinciden en subrayar que existen derechos internacionales y nacionales que amparan a los Pueblos Indígenas, así como protocolos específicos para casos de violencia extrema. “Estamos en alerta por lo que está pasando en la Corte”, concluyó la presidenta del Consejo, llamando a la difusión y defensa activa de lo conquistado por el pueblo Pilagá.

La letrada advirtió que el contenido del dictamen está “alejado de los estándares mínimos” establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por diversos órganos de tratados de la ONU. “Los hechos, la legitimidad y las reparaciones colectivas, son preceptos mínimos de reconocimiento que se deben establecer”, sostuvo.

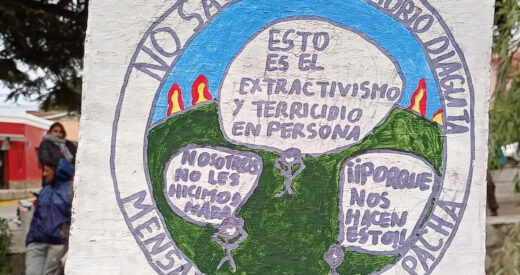

Excusas racistas

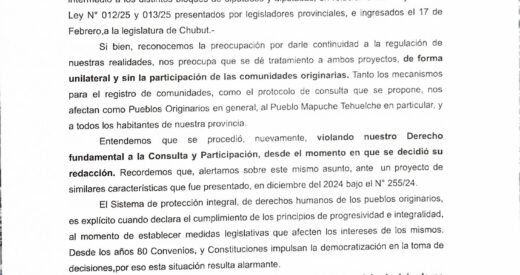

Uno de los ejes centrales del dictamen es el cuestionamiento a la competencia de los jueces para ordenar reparaciones sin un marco normativo específico. Según la Procuración, medidas como becas educativas, indemnizaciones patrimoniales o restitución territorial exceden el rol de los tribunales y deberían ser definidas por los poderes políticos. En otras palabras, se sostiene que el Poder Judicial no puede sustituir al legislador en el diseño de políticas públicas, incluso cuando se trata de crímenes de extrema gravedad.

Este planteo colisiona con la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, que establece la obligación del Estado de reparar integralmente a las víctimas de violaciones sistemáticas, incluso en ausencia de legislación específica. En todo caso, la misma justicia podría intimar a los demás poderes a cumplir los fallos.

En el caso de Rincón Bomba, los jueces habían fundamentado las medidas en el carácter de lesa humanidad de los hechos y en el principio de imprescriptibilidad, reconociendo que el pueblo Pilagá fue impedido durante décadas de acceder a la justicia.

Reparación colectiva

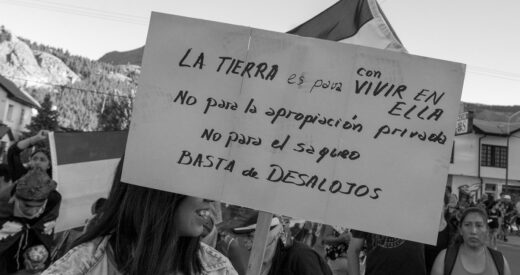

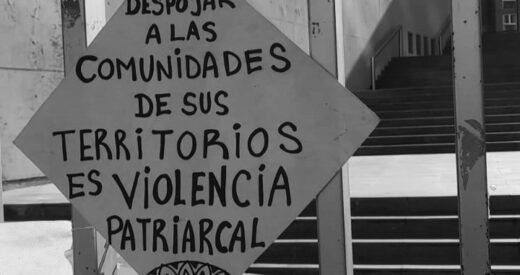

En el dictamen también se objetan las reparaciones colectivas. Mientras los fallos judiciales reconocieron que el daño fue sufrido por la comunidad en su conjunto, la Procuración sostiene que las reparaciones deben dirigirse exclusivamente a víctimas individuales debidamente acreditadas. Bajo este criterio, medidas como monumentos, efemérides o becas comunitarias serían excesivas o incluso ilegales, según la perspectiva de la procuraduría.

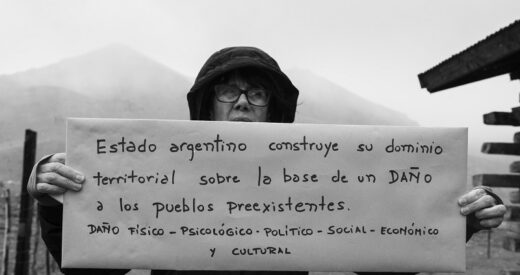

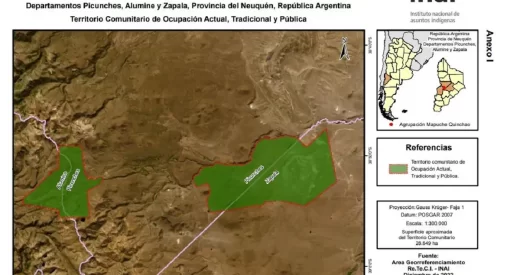

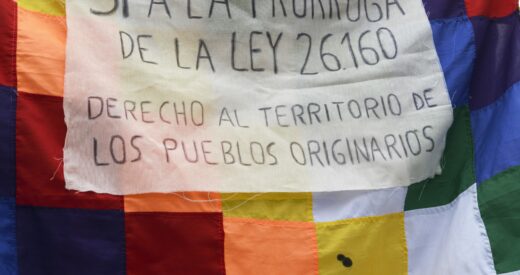

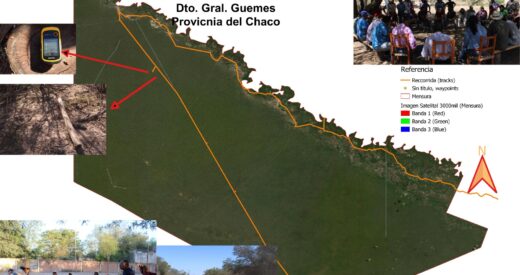

Este enfoque omite que el daño sufrido por el pueblo Pilagá no fue sólo físico, sino también cultural, territorial y espiritual, afectando su estructura comunitaria y su continuidad como pueblo. Además, el dictamen no reconoce al Pueblo Pilagá como sujeto colectivo de derecho, ni hace referencia al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado a garantizar la personería jurídica, la propiedad comunitaria de las tierras y el respeto por la identidad cultural de los pueblos indígenas.

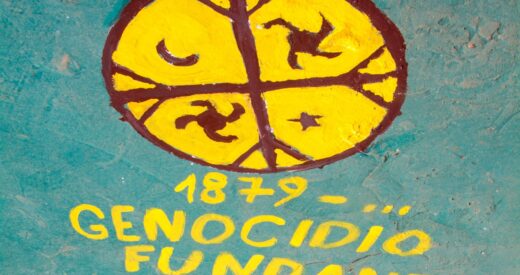

Plan sistemático

Lo más grave es que el dictamen también impugna la calificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad y genocidio. Argumenta que estas categorías requieren una prueba rigurosa que, en su opinión, no ha sido suficientemente acreditada. Además, advierte que el reconocimiento de tales delitos podría implicar una “injerencia exagerada” del Poder Judicial en competencias que corresponden a otros poderes del Estado.

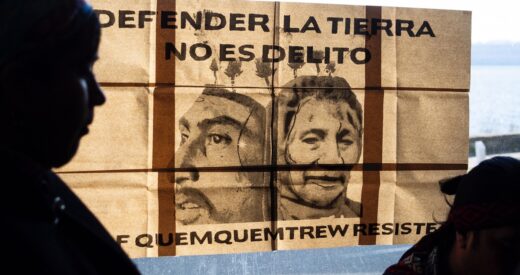

Este planteo no sólo contradice los fallos previos, sino que relativiza el valor jurídico de la memoria histórica. La justicia ya había establecido que la masacre fue parte de un “plan sistemático del Estado Nacional contra la población civil por la circunstancia de ser parte de una etnia minoritaria”, y que el pueblo Pilagá fue reducido a un estado de servidumbre, sin posibilidad de organización ni reclamo.

Finalmente, la Procuración sostiene que la acción resarcitoria debería considerarse prescripta, ya que no existiría prueba suficiente de la continuidad del daño. De este modo, omite el contexto de despojo y negación de derechos que impidió durante décadas que el pueblo Pilagá pudiera acceder a la justicia. Tal como lo estableció el fallo del juez federal Fernando Carbajal, el Estado no sólo ejecutó la masacre, sino que desmanteló toda forma de organización indígena, impidiendo el ejercicio de derechos colectivos.

Una disputa política

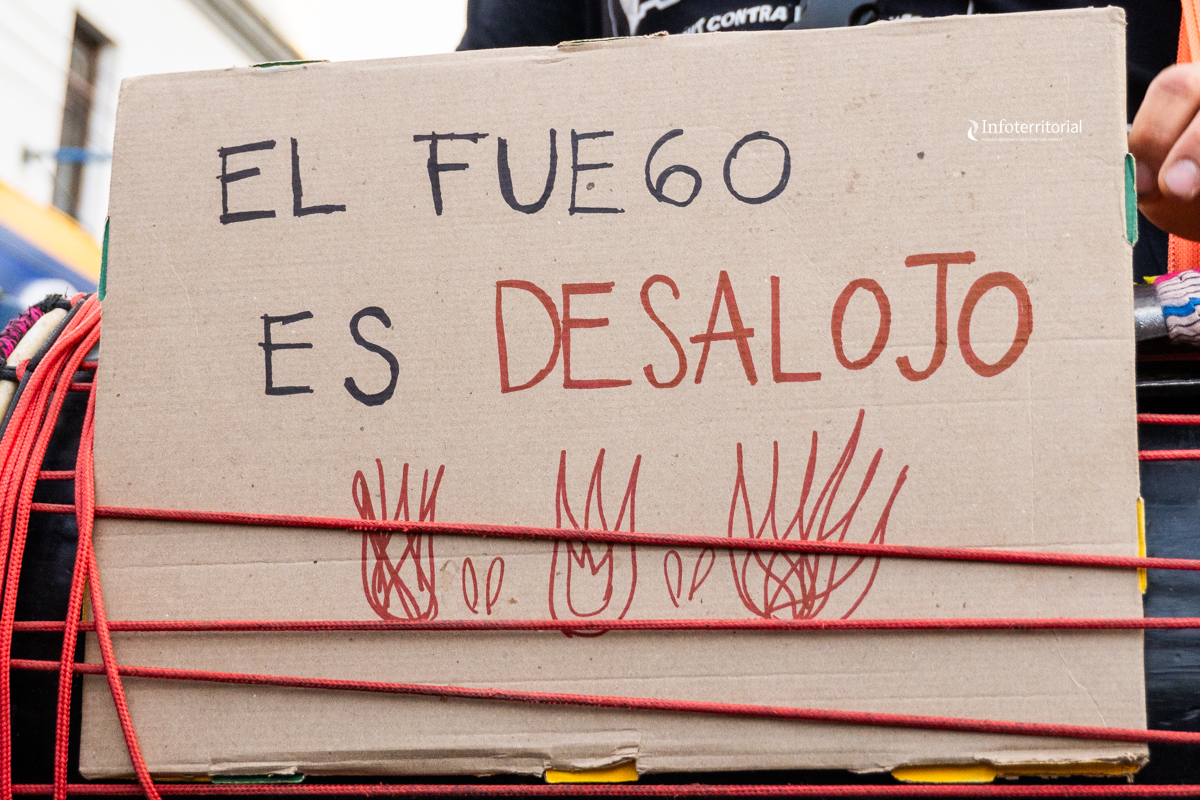

La Masacre de Rincón Bomba ocurrió entre el 10 y el 30 de octubre de 1947, cuando fuerzas de Gendarmería Nacional asesinaron, desaparecieron y torturaron a miembros del pueblo Pilagá en Formosa. La represión fue justificada por el Estado como respuesta a una supuesta “sublevación indígena”, aunque lo que había ocurrido era una reunión espiritual comunitaria.

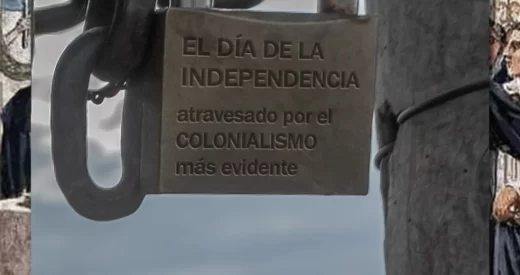

78 años después, el dictamen de la Procuración acorde al clima de época, es una toma de posición política frente a las demandas de los Pueblos Indígenas e intenta consolidar una narrativa institucional negacionista de las violencias históricas sufridas por las comunidades originarias. No sólo contradice las sentencias judiciales, sino también los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El negacionismo de la procuraduría se sostiene por la inacción cómplice de los poderes del Estado y los sucesivos gobiernos que en cinco años no avanzaron en el cumplimiento de las sentencias.

Alvarado explicó que, si bien la Procuración puede expresar opiniones y realizar pronunciamientos “no vinculantes”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la facultad de tomar sus propias decisiones. “Esperamos que esta Corte, que lo haga acorde al derecho internacional de los Derechos Humanos”, concluyó.

- Cancelan muestra de arte wichí en el Palacio Libertad

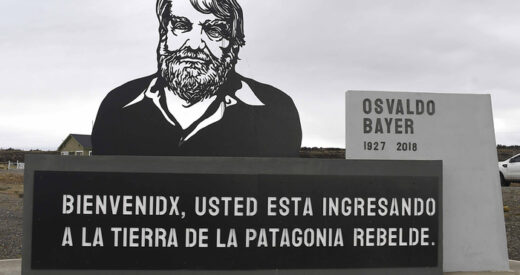

- Histórico freno a la adjudicación de tierras en Chubut

- Se fortalece la unidad comunitaria de Salinas ante el avance extractivista

- Esquel: vecinos sin respuestas y prensa restringida

- Catástrofes