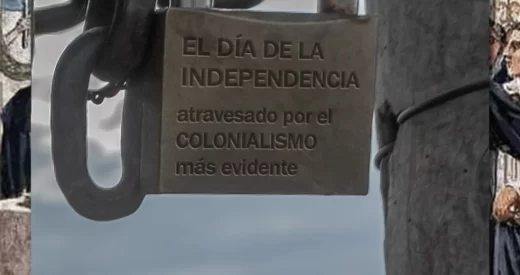

Declaraciones de Avruj: un plan que allana el camino al extractivismo

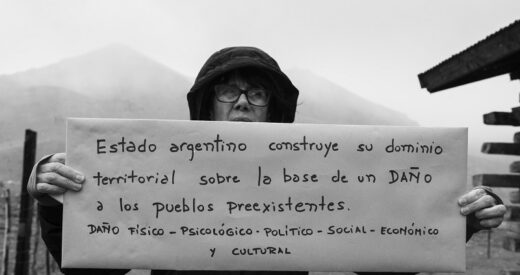

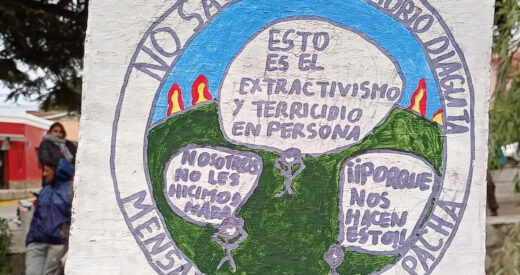

Las recientes declaraciones del presidente del instituto Nacional de Asuntos indígenas, Claudio Avruj, tras la firma de un convenio con la provincia de Mendoza, revelan la preocupante hoja de ruta en la política sobre los pueblos indígenas, donde la promesa de “ordenamiento” territorial se construye sobre la erosión de la autonomía de las comunidades, y la subordinación de sus derechos a los intereses extractivistas sobre sus territorios.

“Antes de firmar el convenio con el gobernador Cornejo estuvimos con el ministro de Gobierno, estuvimos con la vicegobernadora, estuvimos también con el director de Minería. Trabajando todos los temas que hacen a la relación INAI-Provincia y, de acuerdo a nuestra especificidad, la relación de las comunidades y los pueblos originarios”.

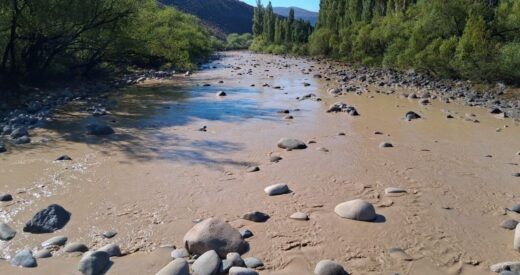

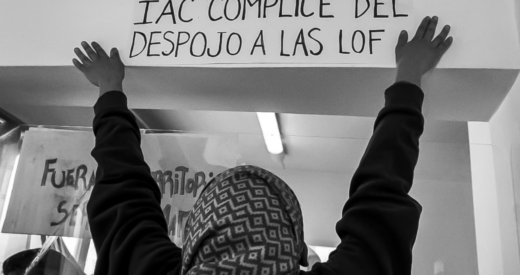

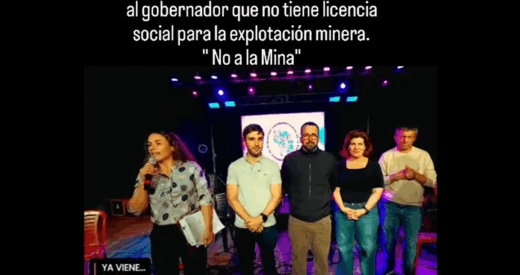

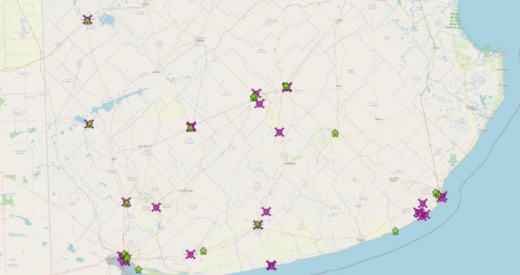

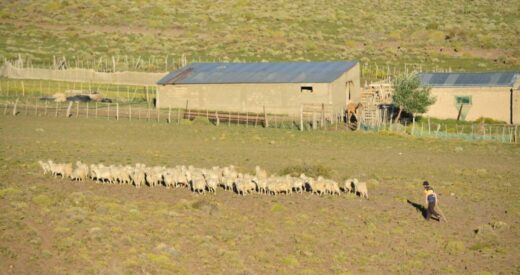

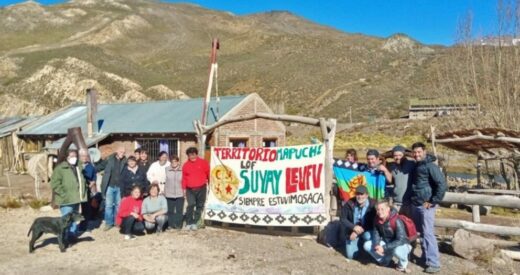

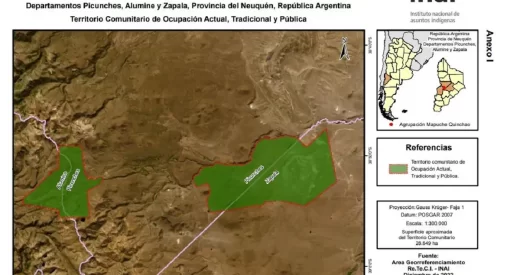

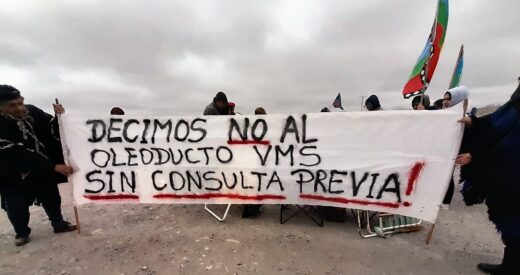

El énfasis en que la provincia es ahora la “responsable de inscribir” y dar “identidad” a las comunidades, presentado como el fin de “intromisiones” y “decisiones erróneas” del pasado, no es otra cosa que la recentralización de una potestad que históricamente permitió a las comunidades buscar reconocimiento ante la Nación cuando las instancias locales se mostraban reacias o directamente negacionistas. Estas declaraciones remiten a las comunidades El Sosneado, Suyai Levfv y Limay Kurref. En febrero pasado, Avruj firmó las resoluciones que dejaron sin efecto el Relevamiento Técnico, que culminó con el reconocimiento de la ocupación actual, tradicional y pública de estas tres comunidades pertenecientes al Pueblo Mapuche. Sobre estos territorios se intenta imponer el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO).

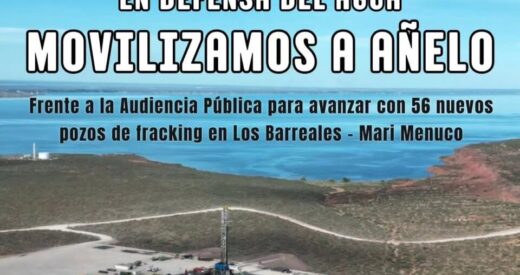

“La colaboración y el acompañamiento en el cumplimiento de lo que se llama la consulta previa, libre e informada que es de vital importancia para poder llevar a cabo el desarrollo de todos los programas que tienen que ver con el desarrollo de la provincia, tanto en minería, energía y demás proyectos que involucran los recursos naturales de la provincia y del país”

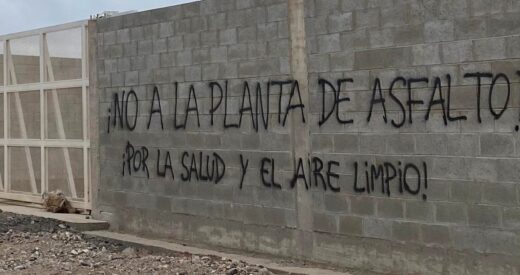

Avruj sigue demostrando que los derechos indígenas no son parte de la agenda para la gestión nacional. Sus afirmaciones revelan una visión peligrosa de la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI) como un mero “acompañamiento” para el “desarrollo” provincial. Reducirla a un trámite para facilitar la explotación de los “recursos naturales” perpetúa una lógica extractivista, que históricamente ha vulnerado los derechos de los pueblos originarios

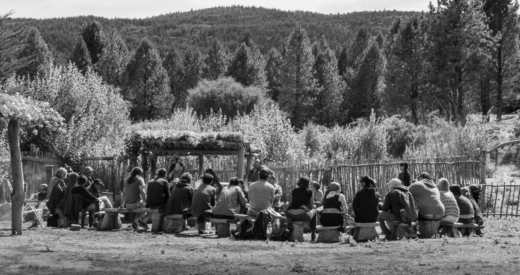

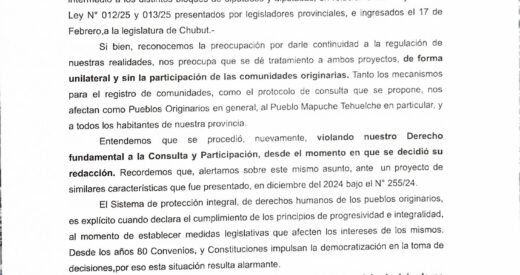

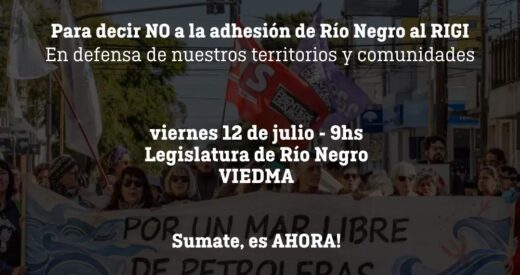

En esta línea, las recientes legislaciones aprobadas en distintas provincias sobre la aplicación de protocolos de CPLI, se realizaron justamente sin tener en cuenta la voz de las comunidades. El denominador común en estas nuevas normativas es la condición “no vinculante”, que ignoraría por completo el posicionamiento de las comunidades ante los proyectos destructivos sobre sus territorios.

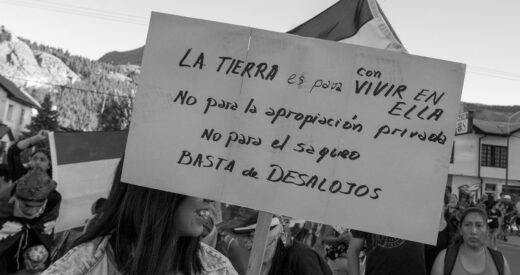

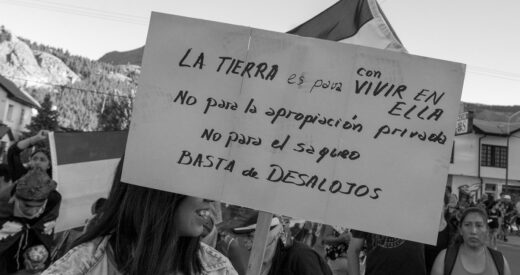

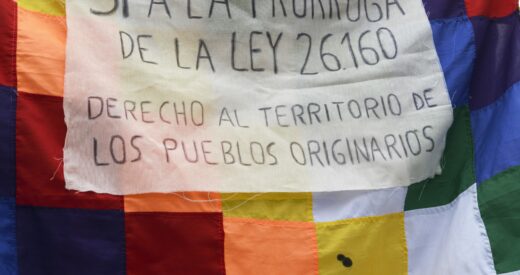

El camino para estas políticas fue allanado con la derogación por decreto de la prórroga de la emergencia territorial indígena; de la Ley Nacional de Tierras N°26.737 , que ponía límites al dominio extranjero sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales; el cierre del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCi) y del Programa de Fortalecimiento Comunitario que otorgaba subsidios para afrontar gastos jurídicos y administrativos; entre otras normativas.

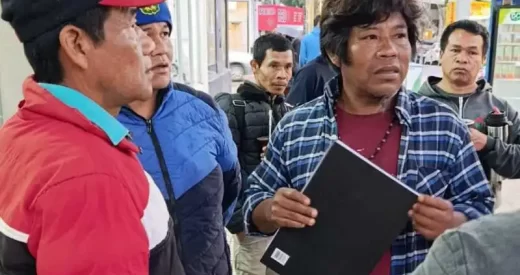

“Los requerimientos son simples: la comunidad se presenta, pide su personería jurídica, tiene que presentar una serie de papeles donde está quién integra la comunidad, nombre y documento de cada uno de sus integrantes, dónde están éstos afincados, estatutos de que esta comunidad existe, cómo se maneja, cómo se eligen autoridades, actas de las autoridades legítimamente constituidas. No es fácil para ninguna comunidad, lo sabemos, pero son los requisitos para poder dar una personería jurídica porque si no es muy simple”

La presentación de los requisitos para la personería jurídica como “simples” resulta una burla para las comunidades que, a menudo, enfrentan barreras burocráticas, falta de recursos y desconocimiento de los intrincados laberintos burocráticos. Exigir una lista exhaustiva con nombre y documento de cada integrante, la ubicación precisa del “afincamiento” (un término que evoca una visión estática y territorialmente limitada de comunidades con movilidad ancestral), estatutos formalizados, mecanismos de elección de autoridades y actas constitutivas, impone un molde occidental y jurídico que no siempre se ajusta a las formas de organización, toma de decisiones y transmisión de autoridades propias de cada pueblo originario.

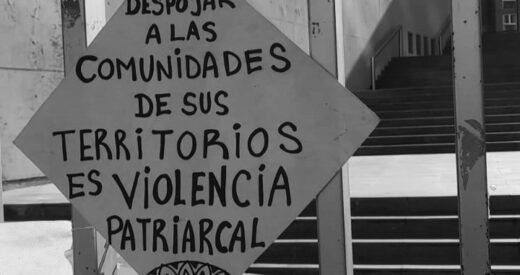

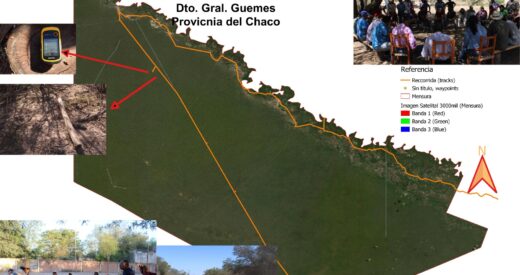

La separación tajante entre el “relevamiento” (reconocimiento de la presencia) y la discusión sobre la titularidad de la tierra es una estrategia peligrosa, que dilata indefinidamente la resolución de los conflictos territoriales. Reconocer que una comunidad “está ahí”, pero postergar la discusión sobre sus derechos ancestrales sobre ese territorio, es mantenerla en un limbo jurídico que, como el propio funcionario admite, ha generado conflictos históricos. Esta distinción artificial favorece los intereses de terceros que ocupan tierras indígenas, y perpetúan la injusticia histórica.

“Nosotros aspiramos que lo que estamos haciendo, como lo está haciendo el Gobierno Nacional en todas sus áreas, son reformas de fondo en cuanto a organización, funcionamiento y a criterios de generar políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo porque muestra a la larga que es lo mejor para todos. Un INAI más pequeño, profesionalizado, que sea una agencia que asesore, que guíe, que cumplimente distintos trámites, que le brinde posibilidad a las provincias y las provincias con autoridad absoluta en el manejo de sus comunidades como de sus ciudadanos permanentemente y el cumplimiento de la ley”

La aspiración a un “INAI más pequeño, profesionalizado” que actúe como una mera “agencia que asesore” y “cumplimente trámites”, con provincias detentando la “autoridad absoluta” sobre sus comunidades, dibuja un escenario donde el organismo nacional se despoja de su rol de garantía de los derechos indígenas frente al poder económico. Esta visión, disfrazada de “reforma de fondo” y “políticas públicas sostenibles”, en realidad debilita la capacidad de las comunidades de defender sus derechos.

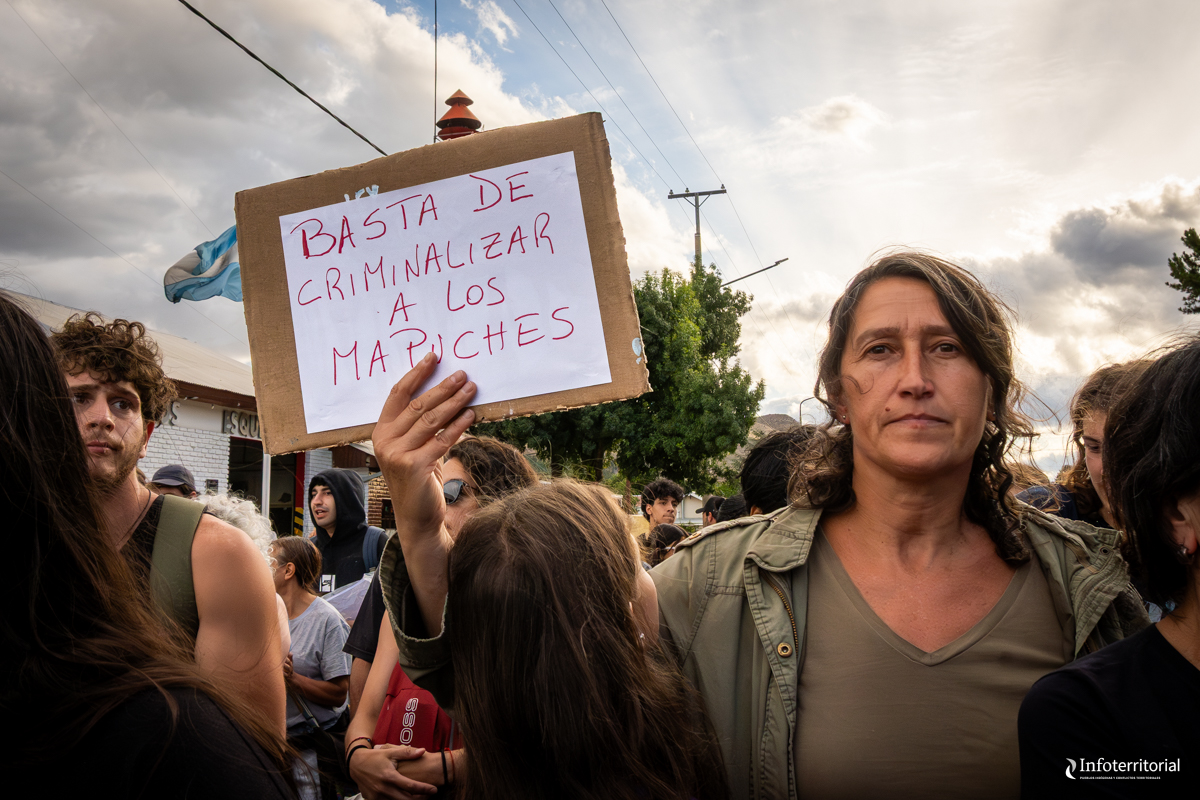

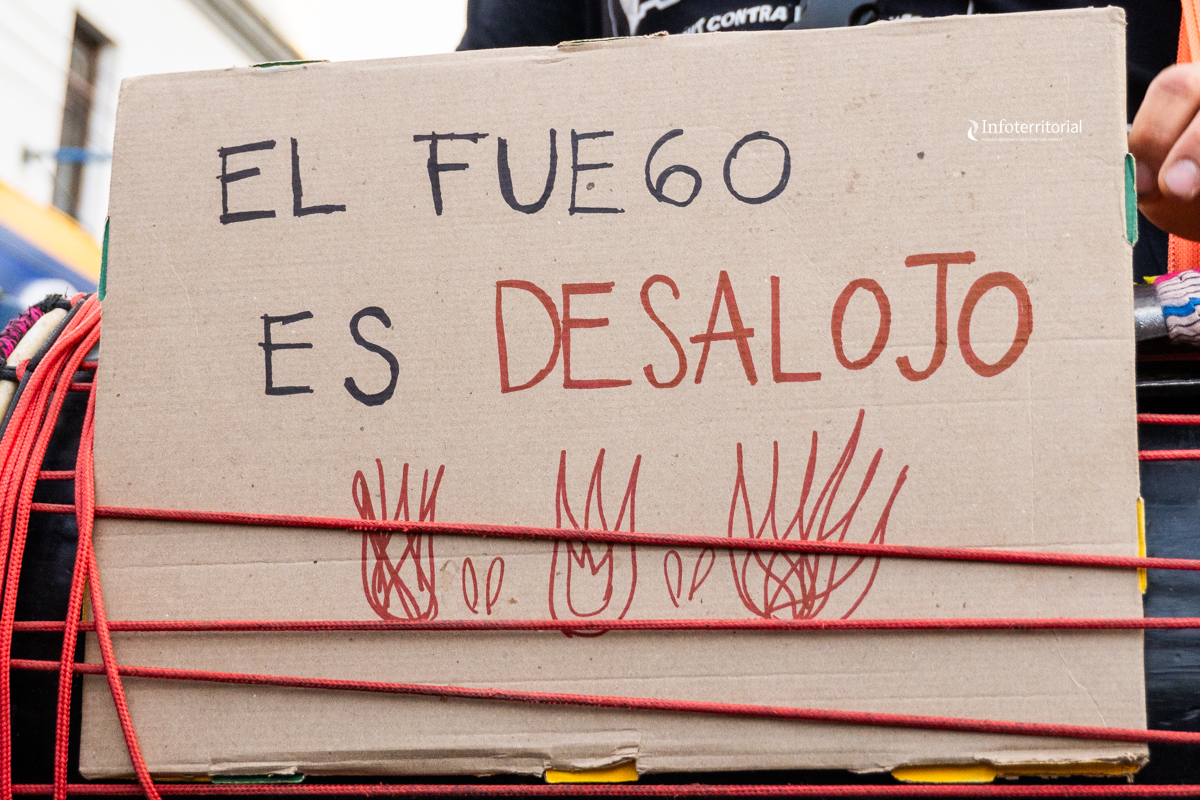

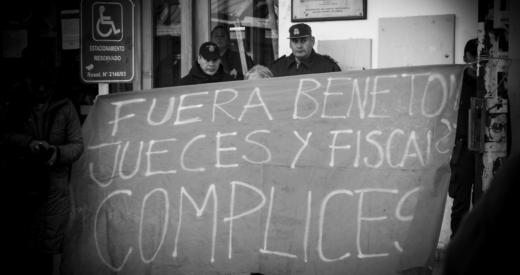

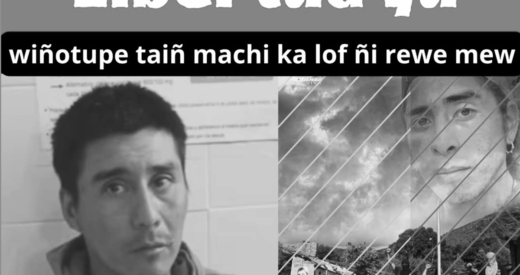

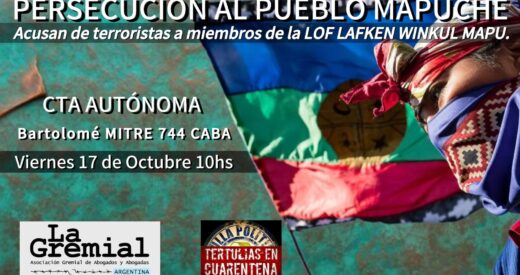

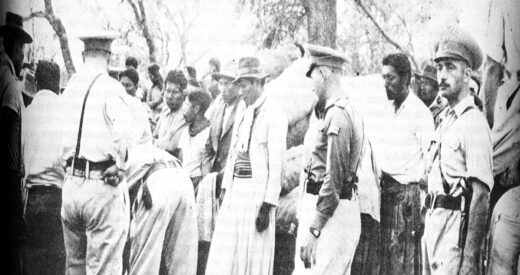

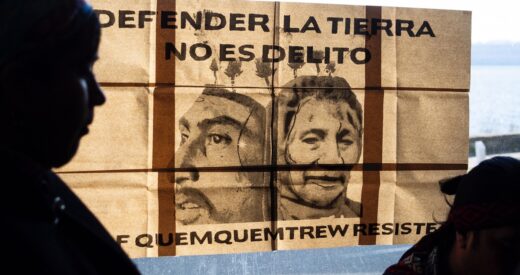

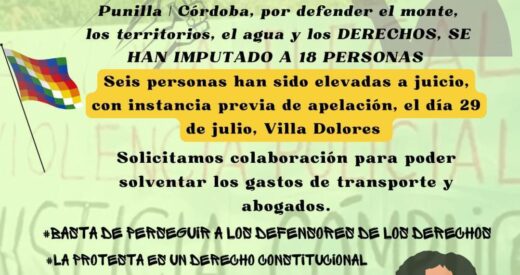

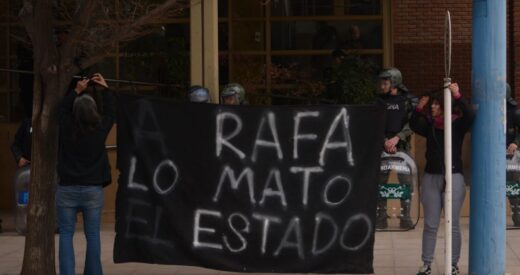

Por otro lado, la reiterada alusión a “lo malo” que debe ser extirpado, asociado a la “ideología”, la “viveza”, el “atajo” e incluso el “delito” de “usurpaciones”, es una táctica de estigmatización que busca deslegitimar los reclamos territoriales y criminalizar la protesta social de las comunidades. Estas acusaciones, lanzadas sin pruebas concretas, abonan el terreno para la represión y el desconocimiento de derechos fundamentales. El ejemplo más claro, se dio este último verano cuando el comando unificado en Chubut allanó simultáneamente 12 domicilios y comunidades mapuche tehuelche en Chubut. Sin pruebas y sin respetar la garantía de presunción de inocencia, funcionarios nacionales y provinciales acusaron a integrantes de estas lof, como responsables de los incendios forestales en la cordillera.

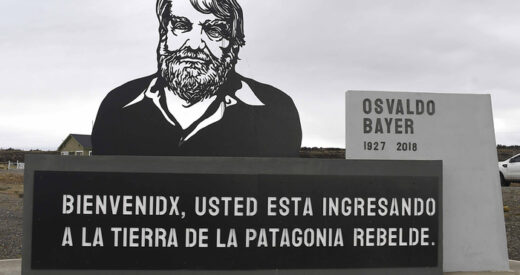

La minimización de la conflictividad, y la atribución de la violencia a “un porcentaje muy chiquito” de personas “envalentonadas por la política”, simplifica peligrosamente una realidad compleja y multifactorial. Si bien es importante no generalizar, negar las causas estructurales de los conflictos territoriales y la legítima defensa de los derechos ancestrales es una forma de invisibilizar las injusticias históricas y presentes de un Estado fundado sobre el genocidio de pueblos preexistentes.

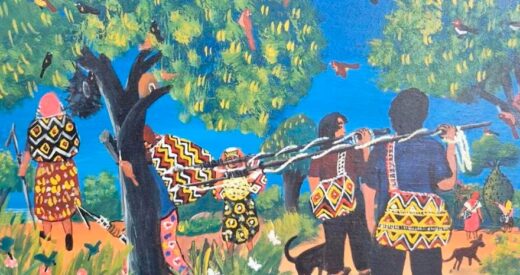

“Hay provincias donde la multiculturalidad se pone de manifiesto permanentemente, hay provincias que no, hay maestros que lo dictan, hay maestros que no lo dictan. Pero sí sabemos que correspondería una mayor relevancia hacia las culturas de pueblos originarios, que después en la práctica lo vemos: tanto los turistas nacionales como los turistas internacionales consumen mucho de la cultura originaria de nuestro país, tanto la compra de artesanía, el disfrute de los carnavales en el norte, ni hablar de las comidas, los negocios.”

Avruj no propone políticas para revertir el incumplimiento en la Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Su enfoque se basa en la apropiación cultural y el “consumo” turístico y comercial. En coherencia con el modelo económico y social del gobierno nacional, intenta reducir la cultura indígena a una mera mercancía, revelando una visión utilitarista y superficial de la identidad indígena.

La comparación con las colectividades de inmigrantes evidencia una falta de comprensión de la especificidad y la preexistencia de los pueblos originarios, cuya relación con el territorio y la identidad trasciende la mera organización de quienes llegaron a estas tierras desde otras latitudes, impulsados por diferentes razones.

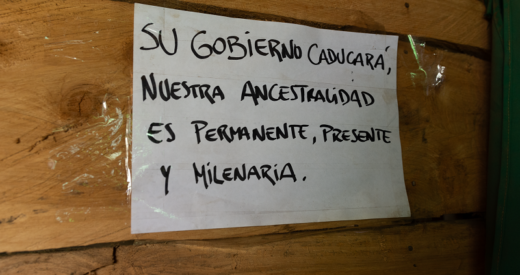

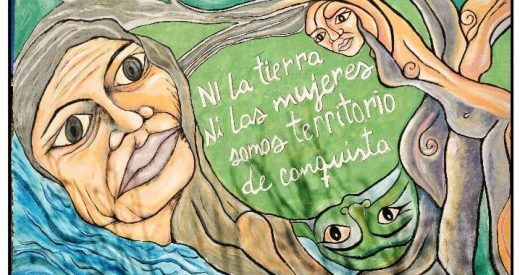

La “paz” que pregonan Avruj, el gobierno nacional y los gobernadores aliados, es una paz impuesta, construida sobre el negacionismo y la subordinación de los derechos de los pueblos a los intereses económicos y políticos.

✍🏽📷 Roxana Sposaro