“El mito de que el Pueblo Mapuche Tehuelche juró lealtad a la bandera argentina”

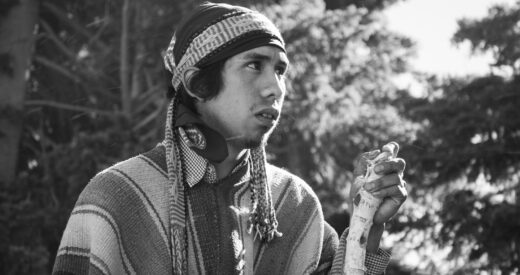

Daniel Loncon, desde el espacio de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes, de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNPSJB, analiza la fuente histórica que dio fundamento al proyecto de ley que estableció el 3 de noviembre en Chubut, como feriado provincial, y reflexiona sobre su abordaje en el ámbito educativo.

Feriado del 3 de noviembre en Chubut. Análisis y reflexiones

En principio, revisaremos los orígenes de esta conmemoración, el proceso de su instauración como feriado y las implicancias que esto conlleva. Para contextualizar el tema, mencionaremos algunos datos que nos permitirán dimensionar la importancia de la temática de los Pueblos Originarios, sobre todo en la región patagónica.

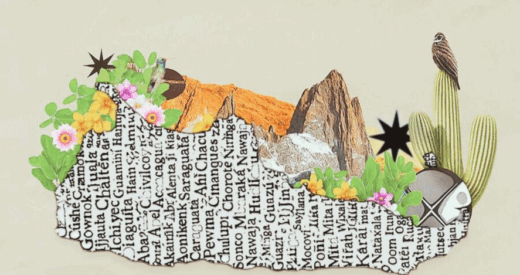

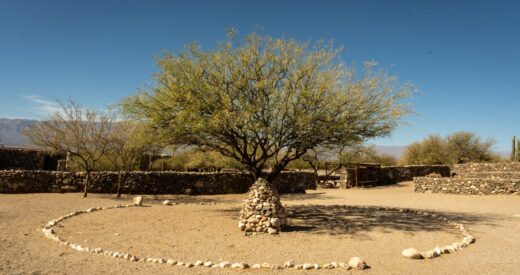

En Argentina, actualmente habitan más de 36 pueblos indígenas. Cuando decimos “Pueblo” nos referimos a los grupos poblacionales que comparten un territorio, cosmovisión, idioma, espiritualidad y prácticas sociales propias de su cultura.

Según el Censo Nacional de Población de 2010, Chubut es la provincia de Argentina con el mayor porcentaje de población que se autorreconoce perteneciente a pueblos originarios, con el 8,7% de su población, es decir, más de 43.000 personas. Esta estadística asciende a 46.670 personas según el Censo 2022.

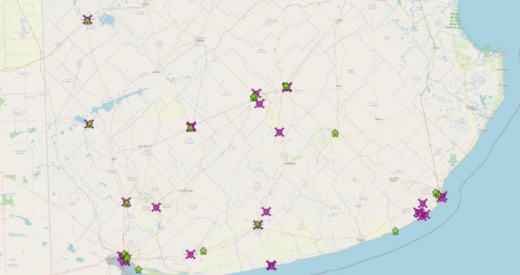

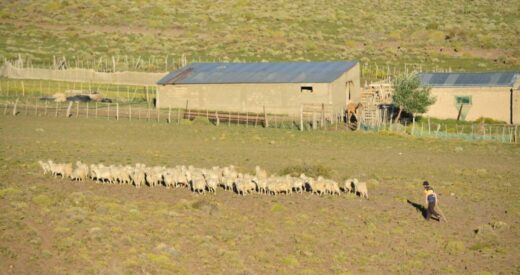

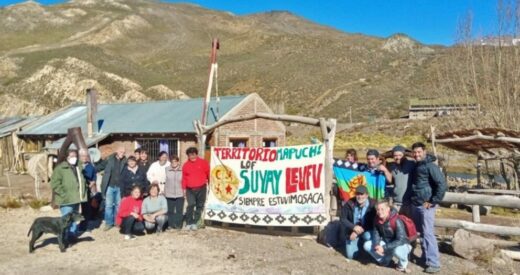

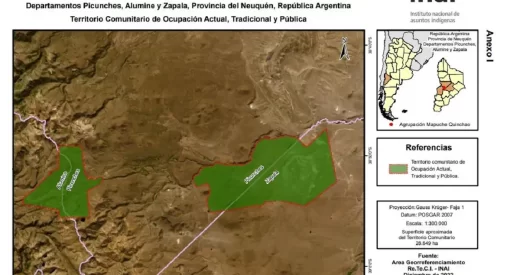

Asimismo, y según datos recabados por la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes e Inmigrantes, en la provincia de Chubut existen más de 110 comunidades originarias registradas, aunque también hay otras que no se encuentran en los organismos estatales. De estas comunidades, la gran mayoría se reconoce perteneciente al Pueblo Mapuche-Tehuelche, en razón de que existen componentes de ambos pueblos en sus trayectorias históricas y familiares.

Una vez repasados estos datos, debemos tener en cuenta que, en el caso de Argentina, como en otros países latinoamericanos, el sistema educativo ha sido el canal por el cual se transmiten y se aprenden los hechos históricos. Para ello, existe una vasta bibliografía y escritos académicos que sirven de soporte para la confección de los libros de texto, a través de los cuales se imparten los contenidos y se conmemoran las efemérides.

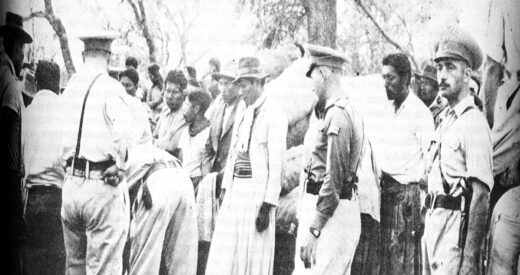

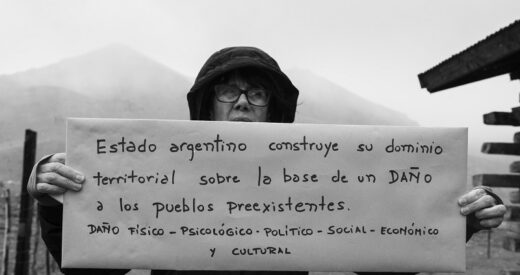

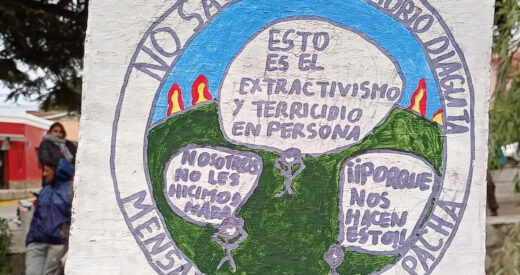

La educación no está exenta de contenidos ideológicos, ni tampoco estos se diagraman ingenuamente. Particularmente en el sistema educativo argentino, la visión del indígena se constituyó —y en algunos casos aún se mantiene— en base a un sujeto ausente, inexistente, extinto. Se habla de los indígenas en tiempo pasado; es muy común encontrar en los libros de texto escolares términos tales como “ellos vivían, comían, se vestían”, etc.

Y al momento de dar cuenta de las causales de su “extinción”, generalmente se realiza una encendida defensa de las decisiones gubernamentales y acciones militares de conquista como necesarias y fundamentales para la construcción de una nación.

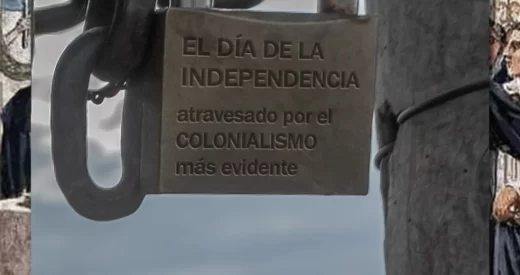

El caso del feriado del 3 de noviembre tiene que ver, justamente, con la continuidad de una tradición de consolidación de un relato histórico oficial en estos territorios.

El feriado fue instituido mediante la Ley Provincial N.º 547 y dice lo siguiente en su artículo primero: “Institúyase el día 3 de noviembre de cada año como feriado no laborable en el territorio de la provincia del Chubut, en conmemoración del día en que las tribus tehuelches y mapuches le juraron fidelidad y lealtad a orillas del Arroyo Henno a la bandera argentina.”

Realizaremos un análisis de al menos tres aspectos que nos permiten desentrañar esta conmemoración: primero, la fuente histórica; segundo, la interpretación de la misma; y tercero, el uso político e ideológico de dicho acontecimiento.

En Referencia a la Fuente Histórica

El relato del acontecimiento en cuestión es tomado del libro Vida entre los Patagones, de George Musters, un marino inglés que recorrió la región en 1869 y cuyo libro se publicó en Gran Bretaña. Según el relato de Musters, en agosto de ese año se suma a una caravana de indígenas tehuelches, comandados por Orqueque, Casimiro Biwa y otras personas, en un viaje con rumbo al norte que partió desde la Isla Pavón, en el actual territorio de la provincia de Santa Cruz.

Luego de varios meses de viaje, Musters relata el encuentro de la columna en la que iba con otro grupo de indígenas en la zona del Arroyo Genoa. Cita textual del libro de Musters:

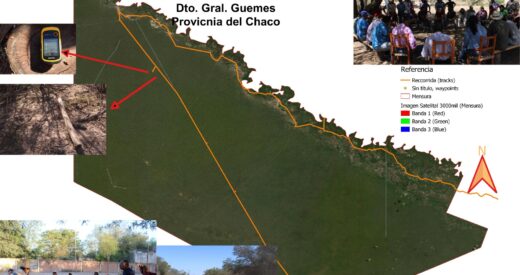

“El 2 de noviembre, como a las 2 de la tarde, llegamos a un paso o garganta situado arriba del punto de reunión en Henno”, el lugar era el Arroyo Genoa, zona donde actualmente se encuentra la localidad de José de San Martín, en la provincia del Chubut.

Continúa narrando Musters que, al día siguiente, 3 de noviembre:

“estábamos en la mañana siguiente pasando el tiempo en la pesca y diferentes deportes en el agua cuando se vio humo en varios puntos al oeste, y como a las 2 de la tarde, apareció en la parte norte del valle la cabeza de una pesada columna de mujeres, criaturas e innumerables caballos. Todos se dirigieron inmediatamente a los toldos, se ataviaron y trajeron a los caballos, preparándose para la llegada de las visitas, porque se consideraba una cuestión de gran importancia el encuentro de un número cualquiera de indios después de una separación. Las dos partes, con todas sus armas, con sus mejores ropas y montado en sus mejores caballos, formaron en líneas opuestas. Los indios del norte tenían una figura más animada, ostentaban camisas de franela, ponchos y una profusión de espuelas de plata y riendas ornamentadas. Por nuestra parte, se desplegó orgullosamente la bandera de Buenos Aires, mientras los del norte hacían flamear una tela blanca”.

Relata que, luego de varias maniobras de saludos y ejercicios con armas y caballos por parte de ambos bandos:

“Los caciques se adelantaron y se estrecharon solemnemente las manos, pronunciando cada cual a su turno largos discursos de cumplimiento. Esto se repitió varias veces, y la etiqueta impone responder solamente a ‘Ahon’, esto es, ‘sí’, hasta la tercera repetición, después de lo cual todos empiezan a hablar y a hacer a un lado poco a poco las formalidades. Era un tanto sorprendente ver que se insistiera con tanto rigor en la etiqueta, pero en la observancia de sus fórmulas propias, estos titulados salvajes son tan puntillosos como si fueran cortesanos españoles”.

Una vez revisadas textualmente las páginas del libro de Musters, podemos observar que en ningún lugar se menciona un juramento o expresión de lealtad a la bandera argentina, tal cual lo dice el proyecto de ley. Solo se menciona que, al inicio de los protocolos de saludo, la banda en la cual estaba Musters tenía una bandera de Buenos Aires y en el otro una tela blanca. Esto nos lleva al segundo aspecto: la interpretación que se realiza de determinadas fuentes, que se toman con rigor histórico solo por el hecho de estar escritas.

La Interpretación

No debemos olvidar que el escrito lo realiza George Musters, un viajero inglés que casi no hablaba en castellano y mucho menos el idioma de los Pueblos Indígenas de la región, y cuya interpretación está atravesada por el etnocentrismo, lo cual consiste en presuponer una superioridad sobre los demás y, a la vez, hacer una interpretación de las otras culturas tomando la propia como referencia.

Ello se evidencia cuando se refiere, muy sorprendido, y dice: “era un tanto sorprendente ver que se insistieran con tanto rigor en las etiquetas, pero en la observancia de sus fórmulas propias, estos titulados salvajes son tan puntillosos como si ellos fueran cortesanos españoles.” Resulta preocupante no solo por la dimensión histórica, la forma en la que se ha construido el relato histórico oficial en estos territorios, sino también la forma en que ello constituye sus subjetividades, formas de ver e interpretar los hechos, muchos de los cuales son reproducidos año tras año mediante las efemérides escolares.

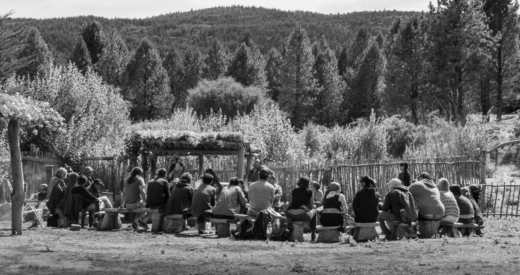

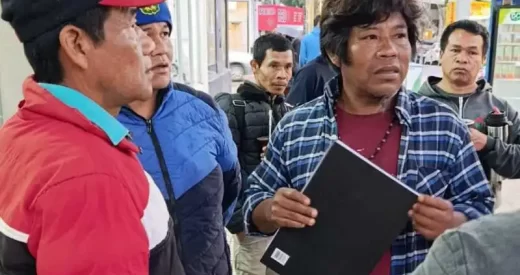

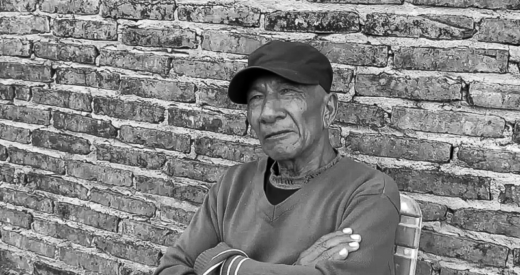

Asimismo, cabe mencionar que una gran parte de la historia de estos territorios no está escrita, sino que permanece en la memoria oral de nuestra gente mayor, que ha sido testigo de una construcción histórica basada en la negación, las omisiones y los inventos e interpretaciones tergiversadas como la del feriado que estamos analizando.

Uso Político e Ideológico de Esta Referencia Histórica

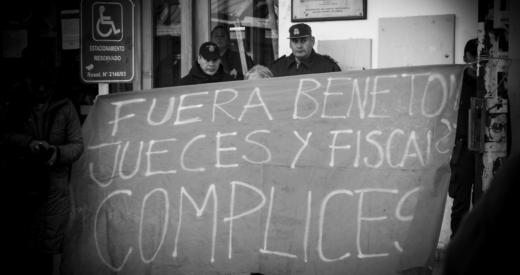

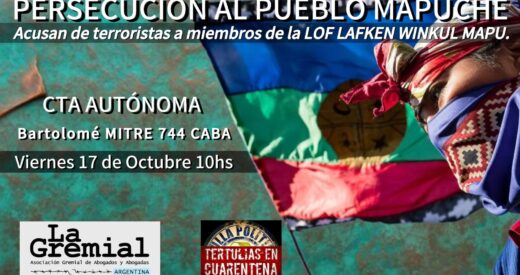

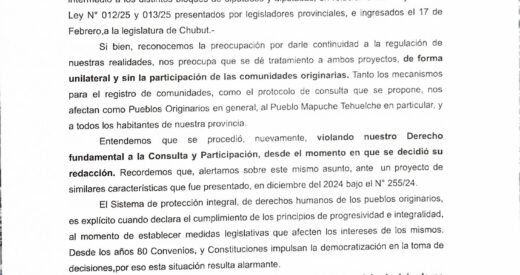

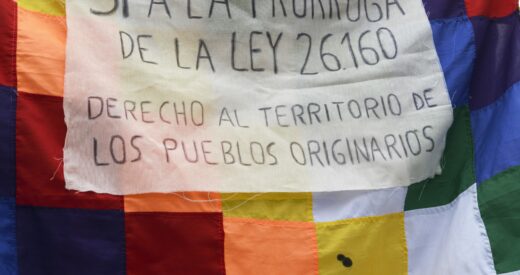

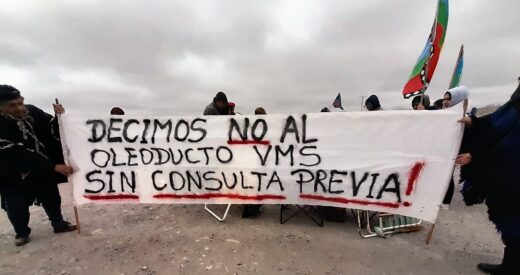

Cabe mencionar que la presentación del proyecto de ley y su posterior aprobación por parte de la Legislatura del Chubut no fue consultada con el Pueblo Mapuche-Tehuelche, violando el principio de Consulta Libre, Previa e Informada establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El artículo 6, inciso a, señala que los gobiernos deberán consultar a los Pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

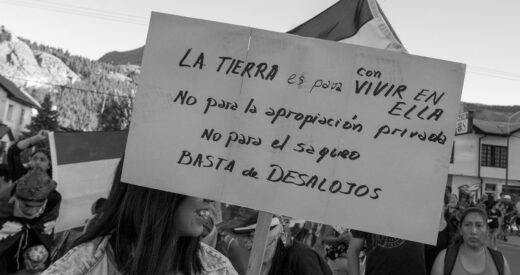

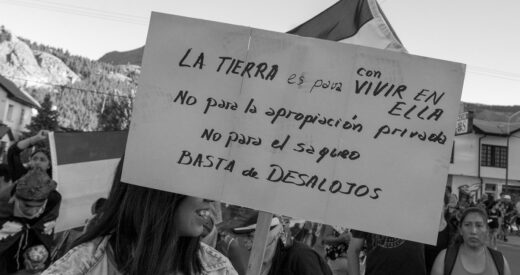

Asimismo, este hecho, que pareciera ser reivindicativo en su forma, representa un grave retroceso en términos de reconocimiento de derechos de los Pueblos Indígenas de Chubut. Revela un desconocimiento histórico y una reafirmación de un paradigma integracionista que va a contramano de los derechos constitucionales, los tratados internacionales que amparan a los pueblos indígenas y fundamentalmente con las demandas de derechos territoriales y reconocimientos que los propios pueblos están planteando.

Es un feriado que pretende “argentinizar” a Pueblos que son preexistentes al Estado Nación, tal cual lo define la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17. Este artículo reconoce la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas argentinos, garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan.

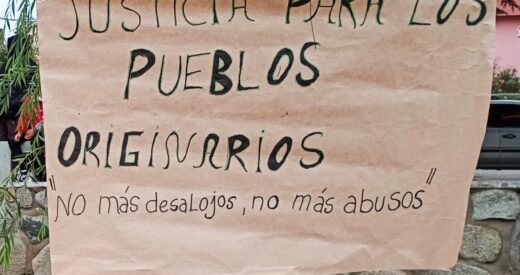

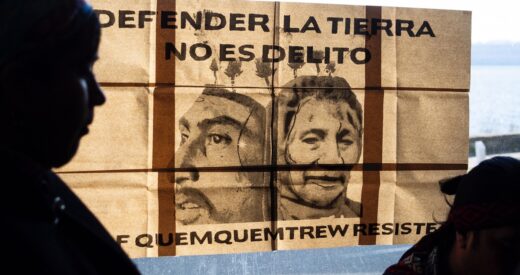

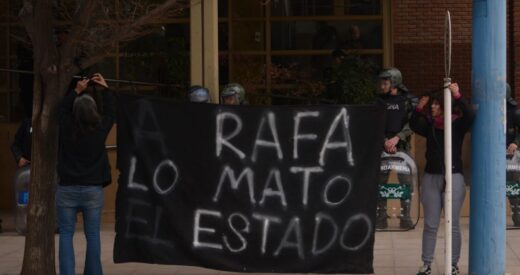

Asimismo, la instauración de este feriado se da en un contexto en el cual las poblaciones indígenas llevan adelante diversos reclamos y reivindicaciones en defensa de los territorios, la recuperación y preservación de los mismos. Es utilizado por ciertos sectores sociales y la prensa hegemónica para criminalizar social y mediáticamente el reclamo de lo que la propia Constitución establece como derecho de las poblaciones indígenas.

Por otro lado, utilizar una medida de simpatía social como lo es un feriado para encubrir las verdaderas intenciones de la homogeneización cultural bajo el manto del nacionalismo constituye una manipulación y tergiversación de la propia fuente en la cual se sustenta, como lo vimos anteriormente.

Finalmente, es necesario mencionar que la reproducción, consciente o no, de una historia oficial sobre la construcción del Estado argentino en estos territorios forma parte de un debate totalmente necesario y urgente que como sociedad es necesario realizar. El reconocimiento de la verdad histórica no puede esperar; no se puede continuar negando e invisibilizando a las comunidades indígenas y a sus demandas.

El ámbito educativo es un lugar propicio para favorecer los debates, el intercambio de ideas y la generación de un conocimiento crítico, sobre todo para construir una sociedad diversa y equitativa. Contamos con ustedes.

✍🏾 Daniel Loncón – Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes, de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNPSJB

📷 Roxana Sposaro

- 10 de febrero: fecha clave para el futuro de los glaciares

- Nuevos egresados de la Escuela Intercultural en Fishque Menuco

- Alerta por los cambios a la Ley de Glaciares

- Comunicado y denuncia por destrucción del sitio sagrado en Puerto Madryn

- Litio: Denuncian irregularidades en consultas de Catamarca