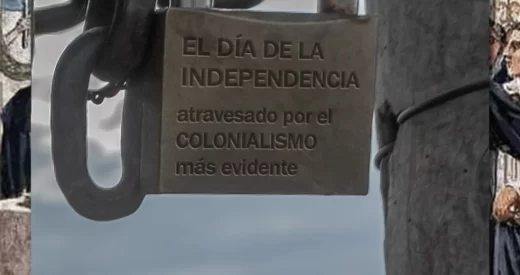

La Corte Suprema garante del saqueo extractivista

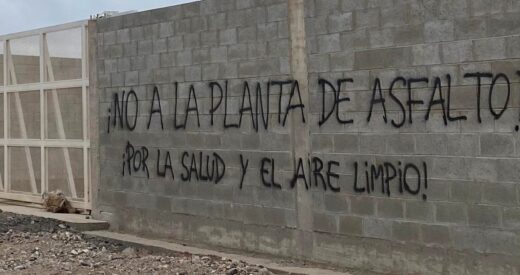

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el amparo presentado por la Comunidad Toba Nam Qom contra la instalación de una planta de dióxido de uranio en Formosa. La decisión judicial se inscribe en un contexto de expansión de proyectos extractivistas y desregulación ambiental.

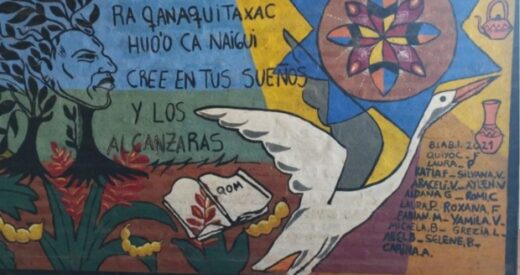

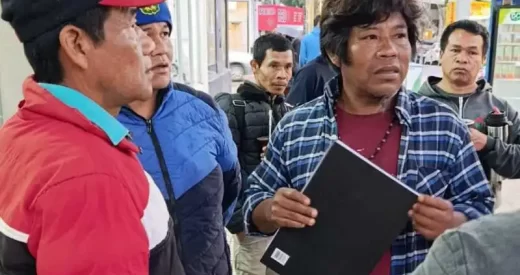

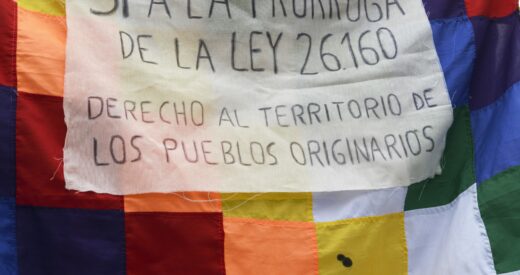

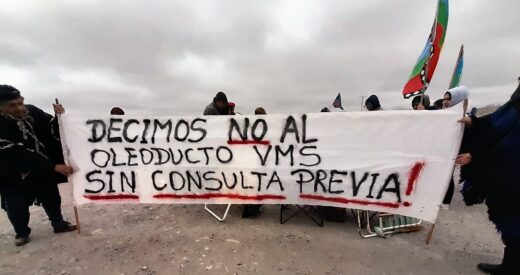

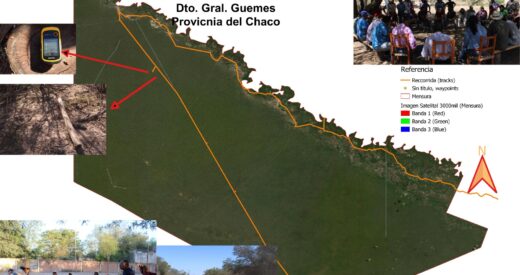

La planta se está construyendo a cuatro kilómetros de la Comunidad Toba Nam Qom, dentro del predio del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de Formosa, habilitado por el gobierno provincial. La comunidad advierte que el proyecto vulnera sus derechos colectivos, afecta su entorno y altera su modo de vida, al tiempo que denuncia que el Estado no cumplió con el procedimiento de consulta establecido por la normativa internacional. En este marco, la comunidad solicitó la suspensión de las obras y la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada, conforme a lo dispuesto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Argentina mediante la Ley 24.071.

No obstante, el máximo tribunal avaló la postura de la provincia de Formosa, que negó la obligación de realizar consulta previa a la comunidad demandante. Justificó esa decisión al sostener que el carácter urbano de la comunidad, la ausencia de propiedad comunitaria y la falta de vínculo directo con “recursos naturales” excluyen la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

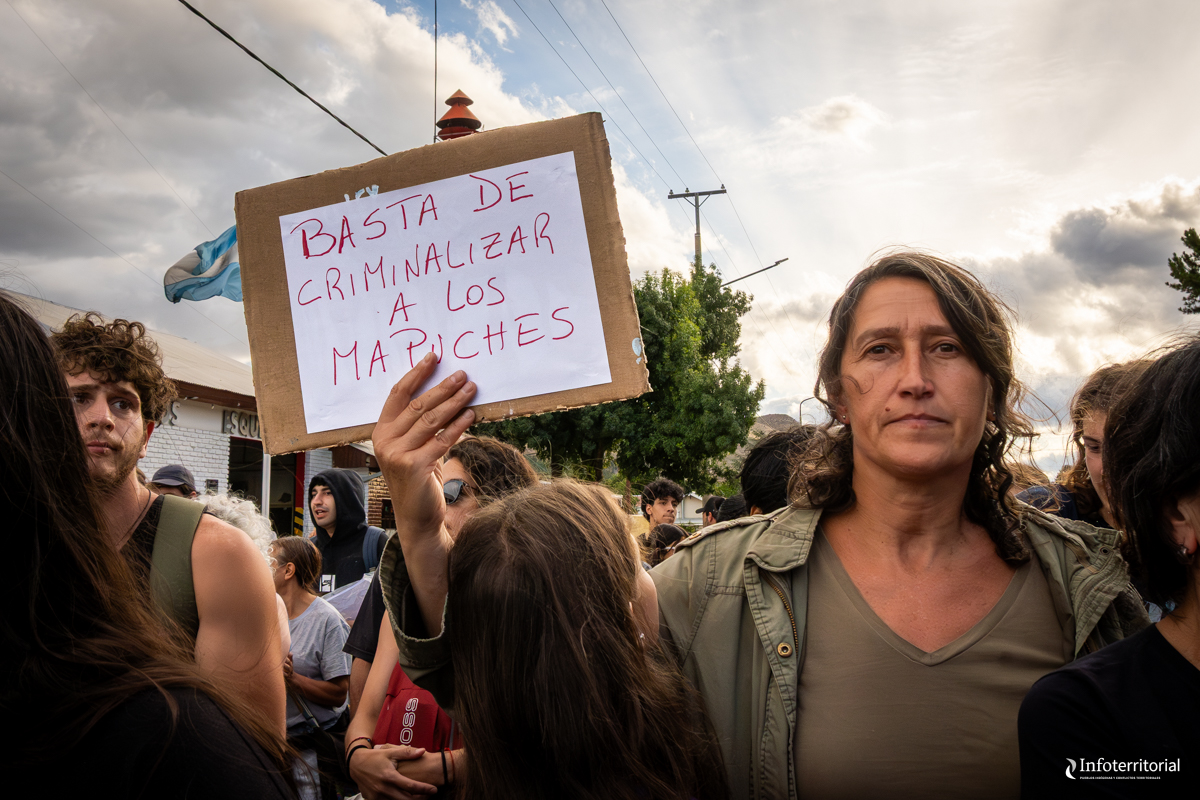

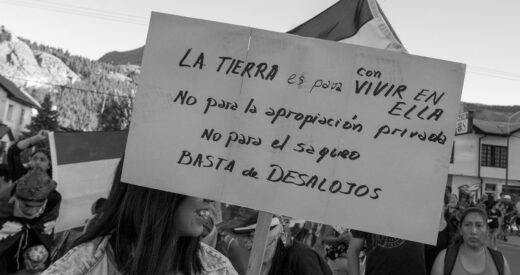

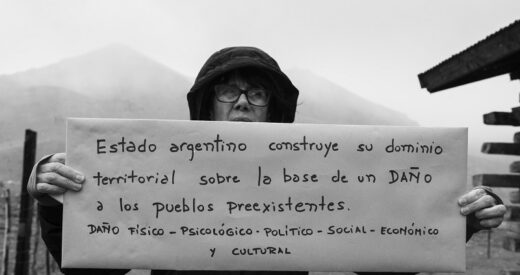

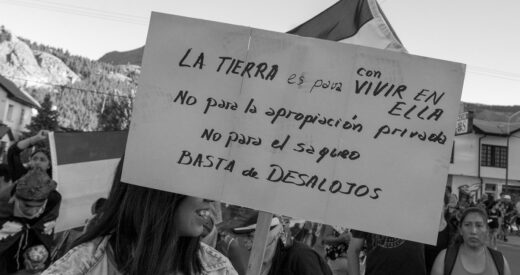

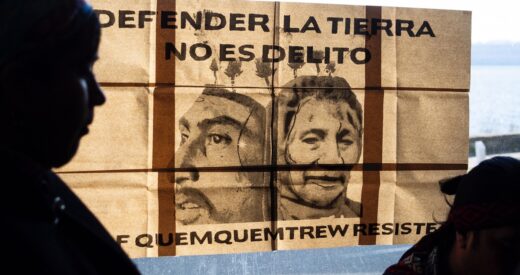

La idea de que las personas indígenas “deberían” vivir exclusivamente en la ruralidad es una simplificación que desconoce la diversidad, autonomía y derechos de los Pueblos Originarios. Las comunidades indígenas habitan territorios rurales, urbanos y periurbanos, y tienen pleno derecho a decidir libremente dónde y cómo vivir, sin que ello implique la pérdida de su identidad ni de sus derechos colectivos. La migración o el asentamiento en contextos urbanos no supone necesariamente un desarraigo, sino que puede constituir una estrategia de supervivencia, resistencia frente a procesos de desplazamiento y expulsión de sus territorios ancestrales, o una consecuencia del crecimiento demográfico y la expansión sobre sus territorios.

Más grave aún, es el propio Estado quien incumple con la formalización de la propiedad comunitaria, ya que no ha sancionado una ley específica que la regule, a pesar de que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17, reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan los Pueblos Indígenas.

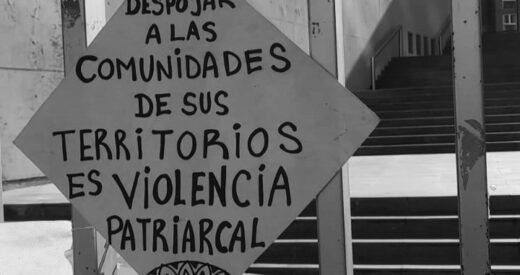

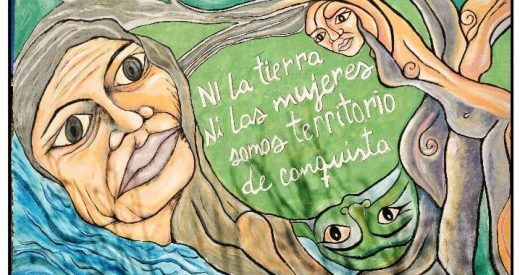

Respecto a la falta de vínculo directo con “recursos naturales”, es el mismo sistema, con sus políticas extractivistas y de expansión territorial, el que ha ido desarticulando progresivamente el vínculo de la sociedad con la naturaleza. Bajo una lógica de acumulación y despojo, se promueve la mercantilización de los bienes comunes y se invisibilizan las relaciones ancestrales, comunitarias y sostenibles con los territorios. Esta desconexión no es casual: responde a un modelo que necesita romper los lazos afectivos, culturales y políticos con la tierra para facilitar su explotación. La Comunidad Toba Nam Qom, incluso con su condición “urbana”, logró resistir a estas políticas.

La Corte denegó todos sus reclamos, sostuvo que no se acreditó un daño directo, actual o inminente que justificara la aplicación del artículo 6 del Convenio. Con esta decisión, se restringe el alcance de un derecho reconocido internacionalmente y exigió que las comunidades indígenas demuestren judicialmente la afectación concreta antes de ser consultadas.

El fallo afirma que la distancia -solo 4 kilómetros- entre la planta y el barrio, sumada a la ausencia de pruebas de daño específico- justifica la negativa a aplicar el Convenio 169. También considera suficientes las instancias administrativas realizadas y descarta la existencia de arbitrariedad en la autorización del proyecto.

La Corte Suprema contradice los estándares internacionales en materia de Derechos Indígenas. El Convenio 169 no exige la demostración de daño para habilitar la consulta, sino que establece la obligación de consultar ante cualquier medida que pueda afectar directamente a los Pueblos Originarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirmó este principio en múltiples fallos, y sostuvo que la consulta debe ser previa, libre, informada y culturalmente adecuada.

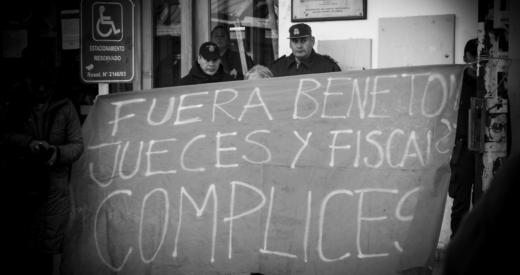

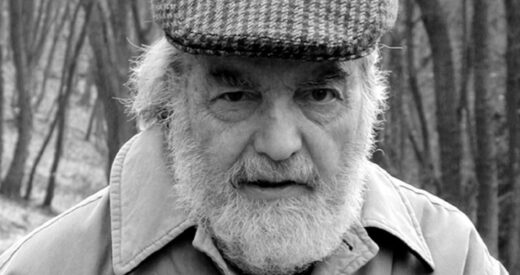

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, marca un retroceso en la garantía de derechos colectivos. Al condicionar la consulta a la existencia de daño probado, el Poder Judicial desactiva un mecanismo preventivo y transforma un derecho en una excepción.

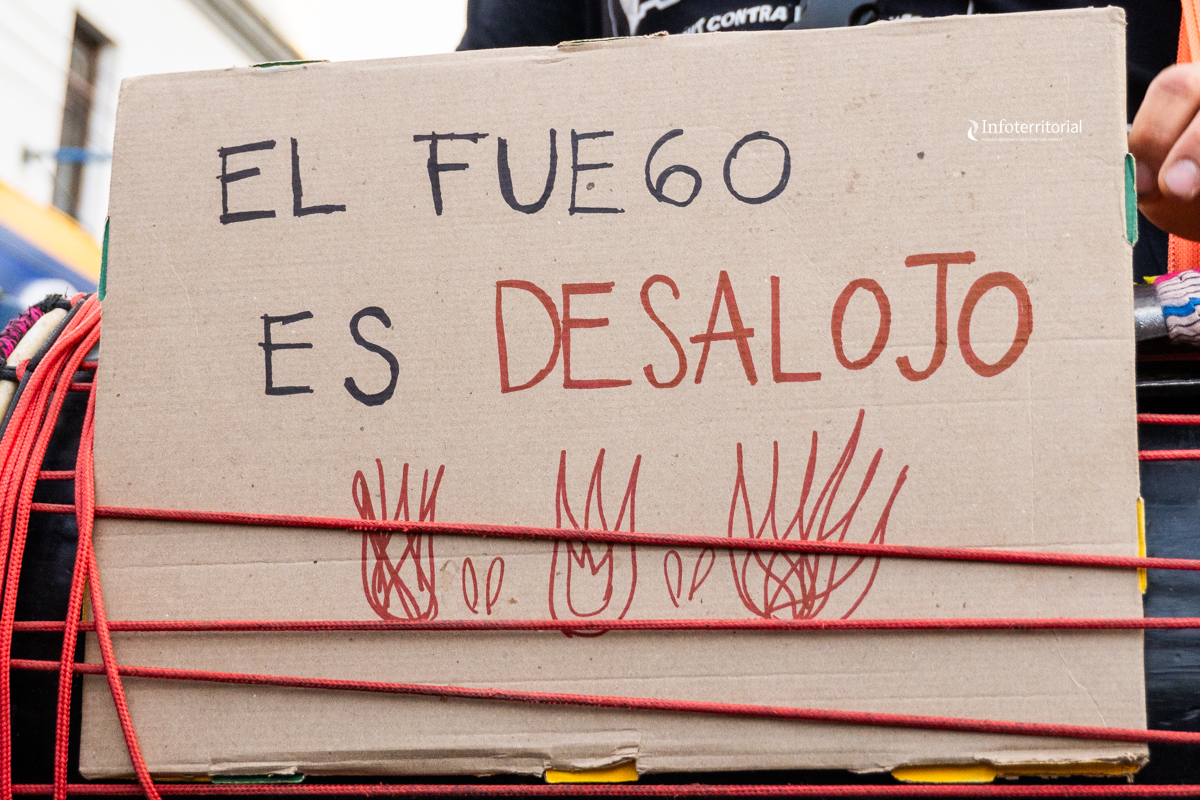

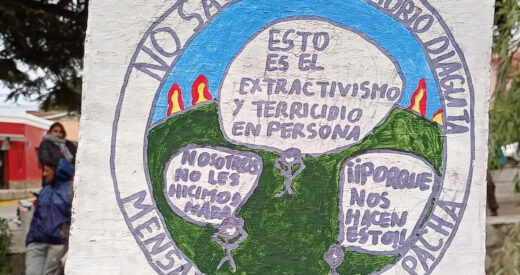

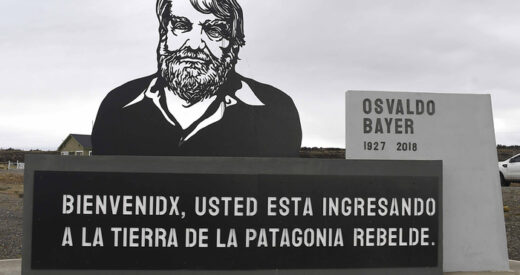

En este contexto de subordinación de los gobiernos a los intereses capitalistas sobre los territorios, la Corte se posiciona como garante de un modelo colonial, saqueador y extractivista, que solo ofrece destrucción ambiental y miseria para todos los pueblos.

Lo daños que el Poder Judicial no quiere ver

En la provincia de Córdoba, funcionó hasta 2014 el Complejo Fabril Córdoba – Dioxitek S.A, dejando 57.600 toneladas de residuos radiactivos de baja intensidad. Ese pasivo ambiental, acumulado durante décadas, se conoce como “el chichón” de Alta Córdoba: una montaña de desechos que simboliza el abandono estatal y la falta de políticas de remediación efectivas.

A lo largo de su funcionamiento, la planta operó en una zona densamente poblada. Vecinas y vecinos denunciaron durante años los riesgos para la salud, la contaminación del aire y el suelo, y la exposición prolongada a materiales radiactivos. Sin embargo, las autoridades nacionales y provinciales minimizaron el impacto y demoraron cualquier medida de remediación.

Los residuos permanecen en el predio, sin tratamiento ni traslado definitivo. La falta de transparencia sobre los niveles de radiación, los planes de remediación y el destino final de los desechos refuerza la desconfianza de la comunidad. A pesar de las promesas oficiales, el Estado no ha garantizado una solución integral ni ha asumido su responsabilidad por los daños acumulados.

También en Córdoba, la mina de uranio Los Gigantes que operó desde 1982 hasta 1989 mediante un contrato entre la CNEA y la empresa Sánchez Granel Ingeniería S.A. sigue siendo un peligro tóxico. En septiembre pasado, la rotura de la impermeabilización del dique 3 generó alarma por posibles filtraciones hacia el lago San Roque, fuente de agua para la ciudad de Córdoba y alrededores. El predio concentra toneladas de residuos mineros, escombros y efluentes líquidos. “Allí permanece casi toda la radiactividad, metales pesados y sustancias químicas utilizadas durante el proceso, y 97.000 metros cuadrados de escombrera permanente, un millón de toneladas de estériles, 600.000 toneladas de marginales, diques con efluentes líquidos producidos por las operaciones mineras y de procesamiento y lodos”, señala un informe publicado recientemente en El País.

Otro ejemplo, que evidencia las peligrosas consecuencias de este negocio extractivo es el Complejo Minero Fabril Sierra Pintada, en San Rafael, Mendoza. En 2019, tras un proceso de evaluación y audiencia pública, la Comisión Nacional de Energía Atómica fue intimada a iniciar tareas de remediación tras décadas de abandono, con casi 14.000 kilogramos de uranio enterrados y disueltos en aguas contaminadas. A pesar de los anuncios oficiales, actualmente, la mina permanece sin remediación y representa un riesgo grave para la región.

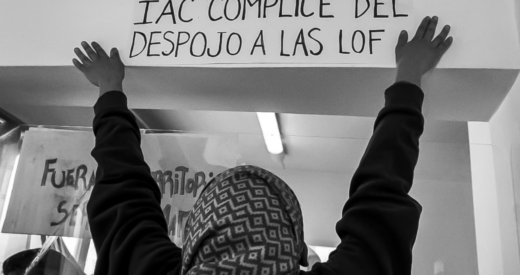

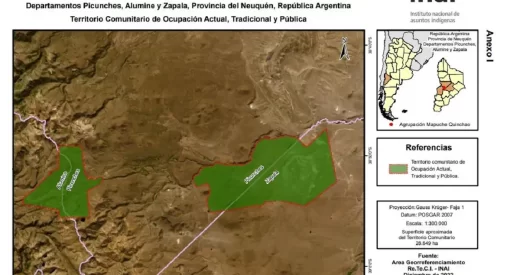

- Lof Campo Maripe: presentan Habeas Corpus ante orden de desalojo

- Jujuy: declaración en defensa del agua y los glaciares

- Lof Cayunao: “hay que resguardar las vidas”

- Denuncia de Lof Cayunao en Arroyo Las Minas

- Comunicado sobre las acciones judiciales por Proyecto San Jorge