Proyecto Sofía: exigen frenar minería de uranio en Santa Cruz

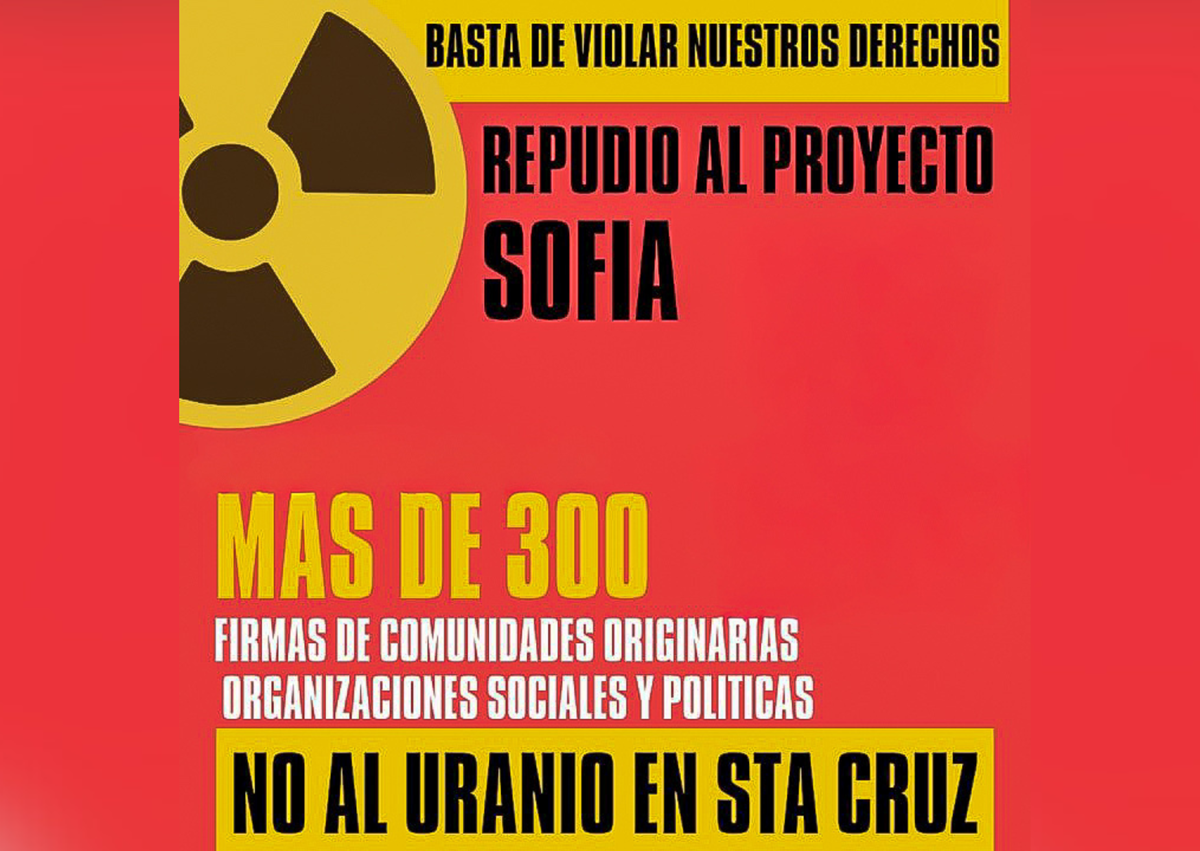

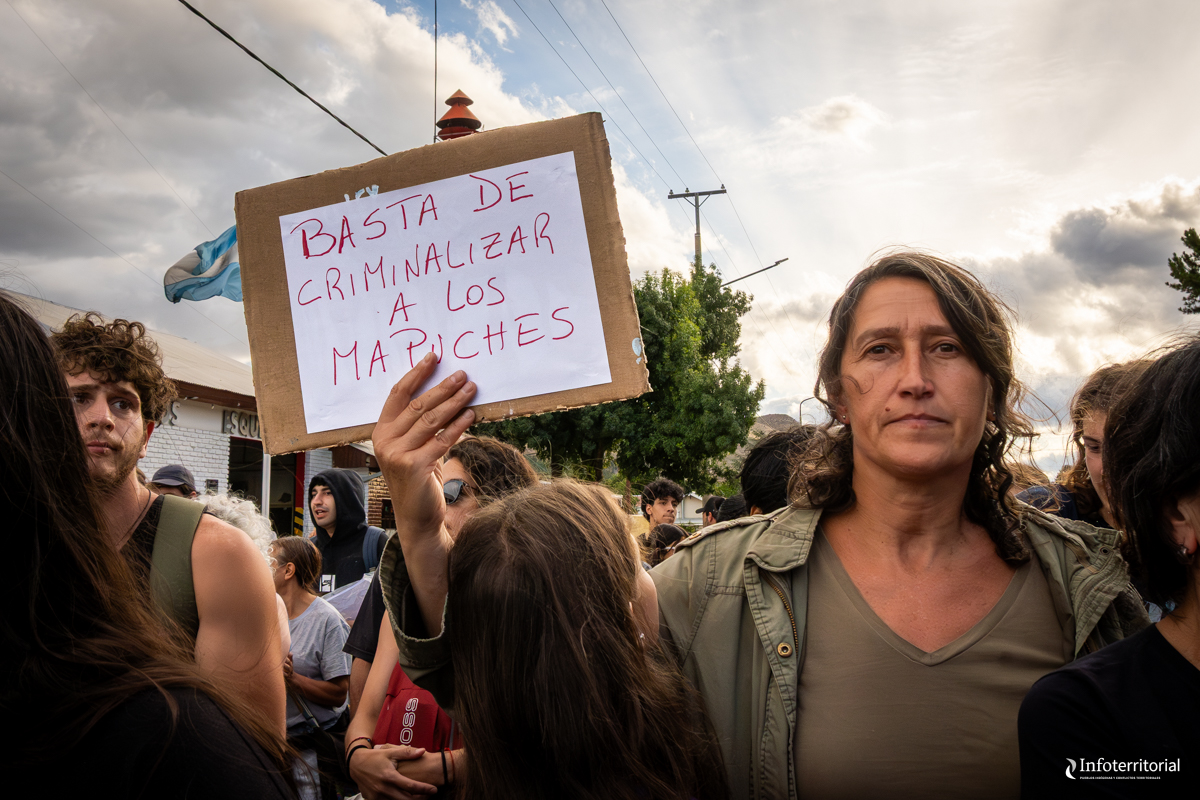

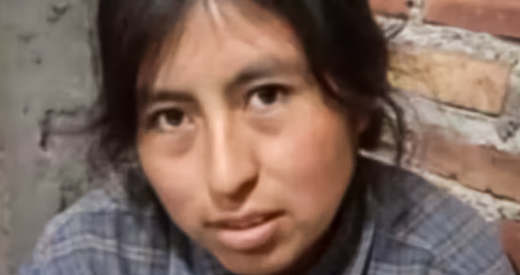

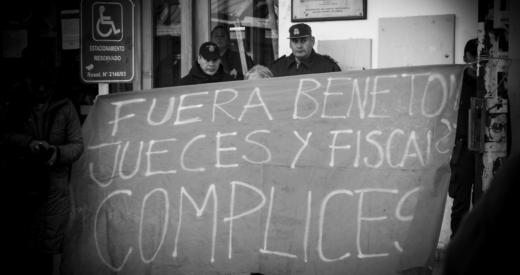

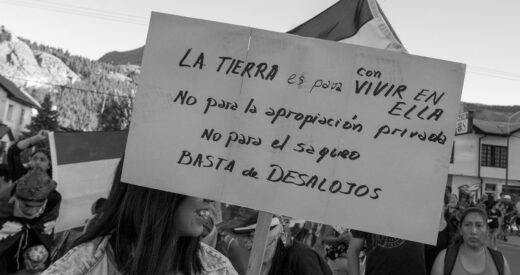

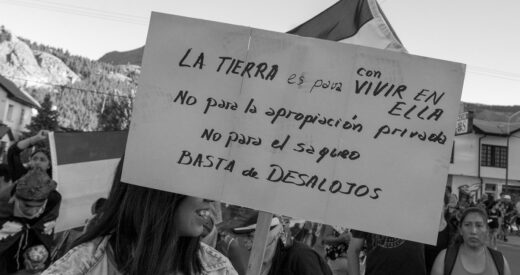

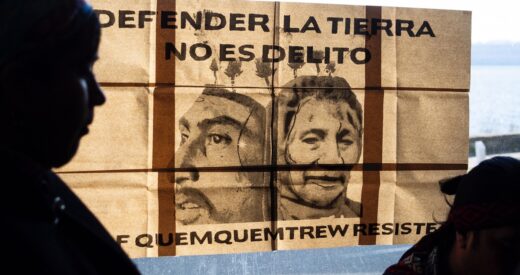

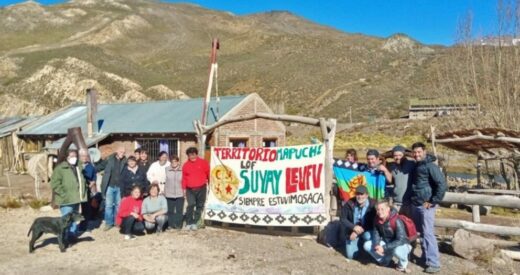

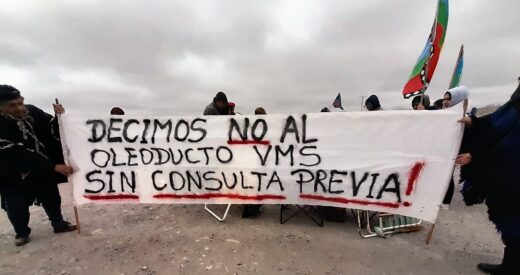

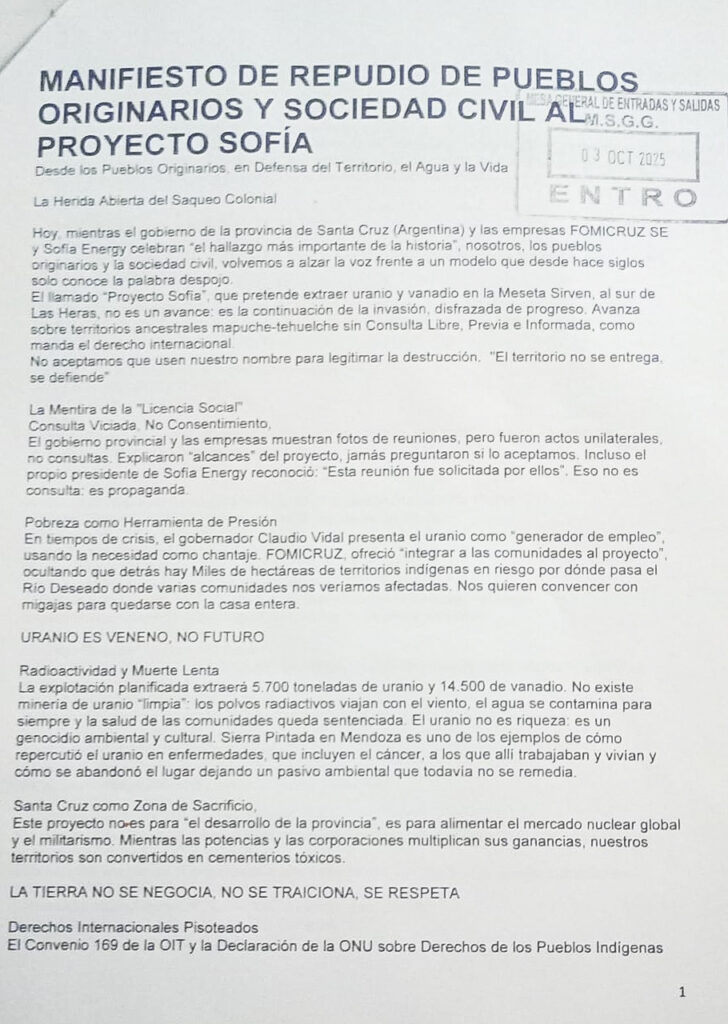

El pasado 3 de octubre, referentes de comunidades mapuche tehuelche y organizaciones sociales, políticas y sindicales se concentraron frente a la Casa de Gobierno de Santa Cruz para exigir la cancelación del Proyecto Sofía, que busca avanzar con la explotación de uranio y vanadio en la Meseta Sirven, al sur de Las Heras. La comunidad mapuche-tehuelche Newen Nunfulñn y la docente Mapuche Silvia Saldivia Melipil encabezaron la convocatoria y entregaron un manifiesto de repudio en la mesa de entrada de la sede gubernamental en Río Gallegos. Más de 300 adhesiones respaldaron el reclamo, pero hasta el momento las autoridades no emitieron respuesta.

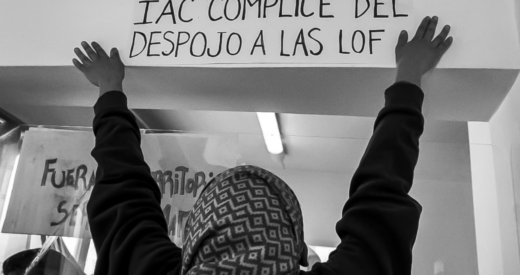

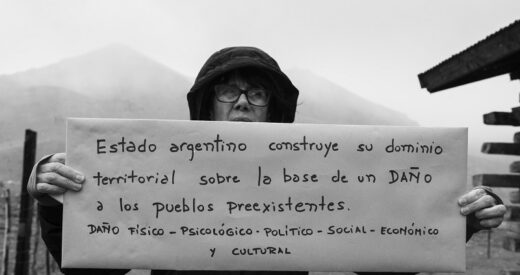

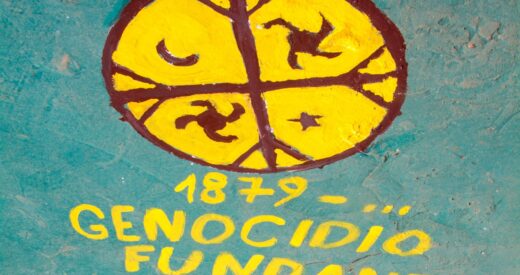

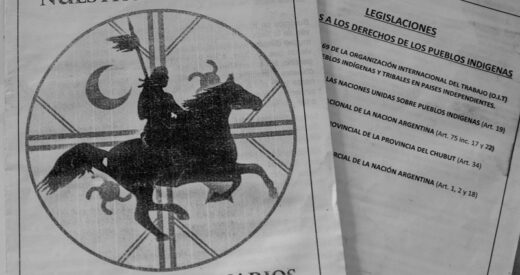

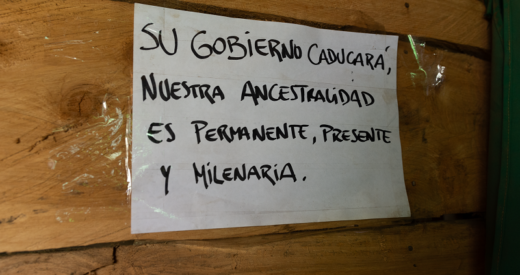

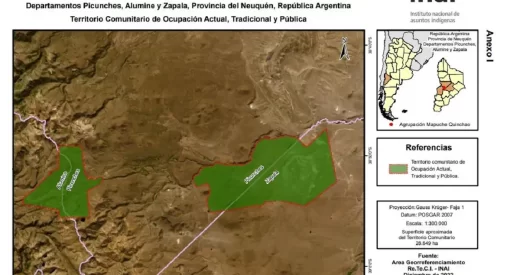

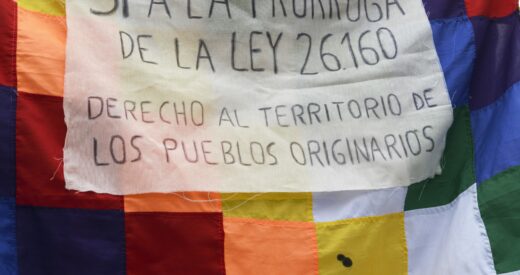

El documento denuncia que el proyecto extractivo -impulsado por el gobierno provincial junto a FOMICRUZ S.E. y la empresa Sofía Energy S.A.- se impone sin consulta libre, previa e informada, como exige el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Las comunidades rechazan el uso de su nombre para legitimar esta nueva forma de despojo. Señalan que las reuniones exhibidas por el gobierno y las empresas no constituyen instancias de consulta, sino actos unilaterales sin consentimiento.

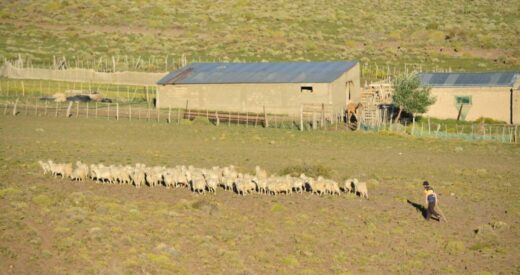

El manifiesto advierte que el uranio no representa desarrollo, sino contaminación irreversible. La explotación proyectada prevé extraer 5.700 toneladas de uranio y 14.500 de vanadio, lo que implicaría la liberación de polvos radiactivos, la afectación de acuíferos y la exposición de las comunidades a enfermedades graves. Citan el caso de Sierra Pintada en Mendoza como antecedente de pasivos ambientales sin remediación y consecuencias sanitarias persistentes.

Las organizaciones denuncian que el gobierno provincial utiliza la pobreza como herramienta de presión, presentando el uranio como generador de empleo mientras oculta los riesgos territoriales y sanitarios. FOMICRUZ ofreció integrar a las comunidades al proyecto, pero no reconoció el derecho a decidir sobre sus tierras y aguas. El manifiesto sostiene que ningún acuerdo aislado puede reemplazar la decisión colectiva de los pueblos.

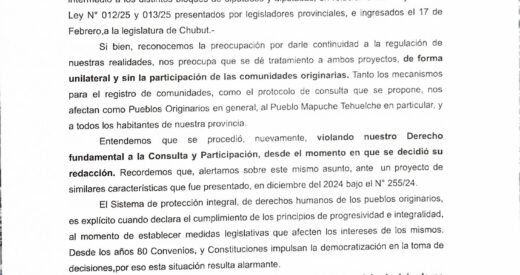

Protocolo de consulta incumplido

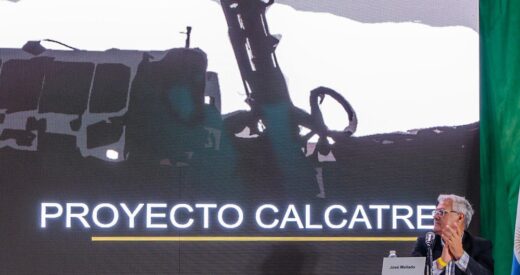

En agosto pasado, el gobernador Claudio Vidal anunció los trabajos de exploración del Proyecto Sofía. Lo hizo desde la Casa de Gobierno, con el acompañamiento del ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y el presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera, e integrantes de la comunidad Limonao.

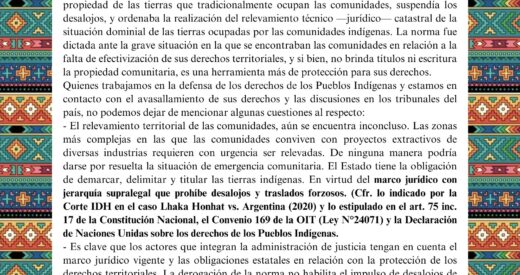

A pesar de los encuentros con integrantes de la familia Limonao, el gobierno no ha implementado un protocolo formal de consulta conforme a los estándares internacionales. No se garantizó acceso a información técnica, jurídica ni ambiental, ni se habilitó un mecanismo participativo que permita a la comunidad expresar su consentimiento o rechazo de manera autónoma.

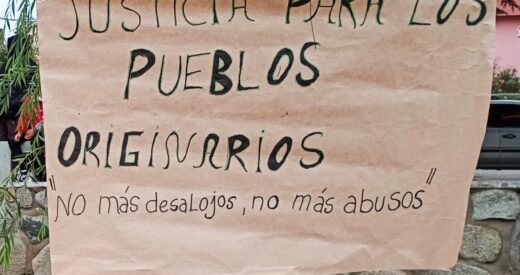

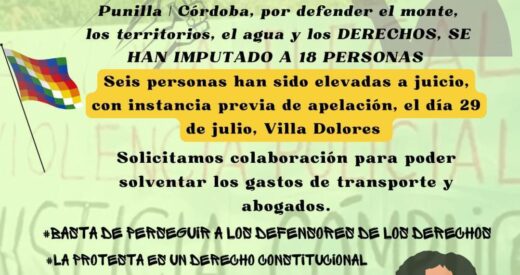

Más de 300 adhesiones de organizaciones indígenas, sociales, sindicales y de derechos humanos, entre otras, respaldan el reclamo por el incumplimiento del protocolo. El proyecto avanza sin respetar el derecho a la participación indígena, vulnerando principios constitucionales y tratados internacionales. La Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17, reconoce el derecho de los pueblos originarios a participar en la gestión de sus recursos naturales y a ser consultados en toda medida que los afecte directamente.

El derecho a la consulta previa no se limita a una instancia informativa ni puede reducirse a reuniones aisladas. Requiere un proceso estructurado, transparente y de buena fe, que garantice el acceso a información técnica, jurídica y ambiental, y que habilite a las comunidades a expresar su consentimiento o rechazo de manera autónoma y previamente informada. Debe contemplar el acceso a estudios de impacto ambiental, alternativas al proyecto y la posibilidad de rechazo por parte de la comunidad afectada. La omisión de este procedimiento puede invalidar la legalidad del emprendimiento y abrir la puerta a litigios judiciales y conflictos territoriales. La consulta debe realizarse antes de cualquier decisión que comprometa el territorio, y debe respetar los tiempos, formas y autoridades propias de cada pueblo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la consulta previa constituye una garantía fundamental para la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y que su omisión puede configurar una violación al derecho a la propiedad colectiva, al debido proceso y a la integridad cultural.

El avance del Proyecto Sofía sin consulta previa no solo compromete la legalidad del emprendimiento, sino que expone al Estado de la provincia a posibles litigios internacionales.

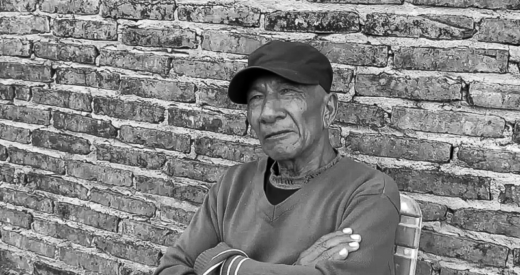

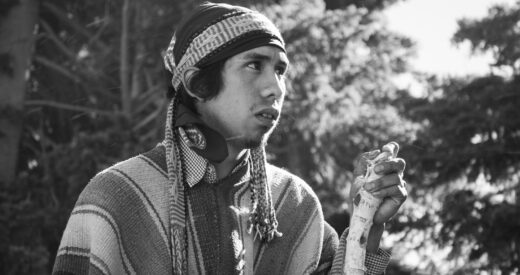

En este sentido Rolando Álvarez, referente de la comunidad mapuche-tehuelche Mulfuñ, cuestionó públicamente el avance del proyecto y sumó más herramientas legales: “El gobierno debe ajustarse a derecho y cumplir con el Convenio 169 de la OIT, la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú”. Este último, tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos al acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

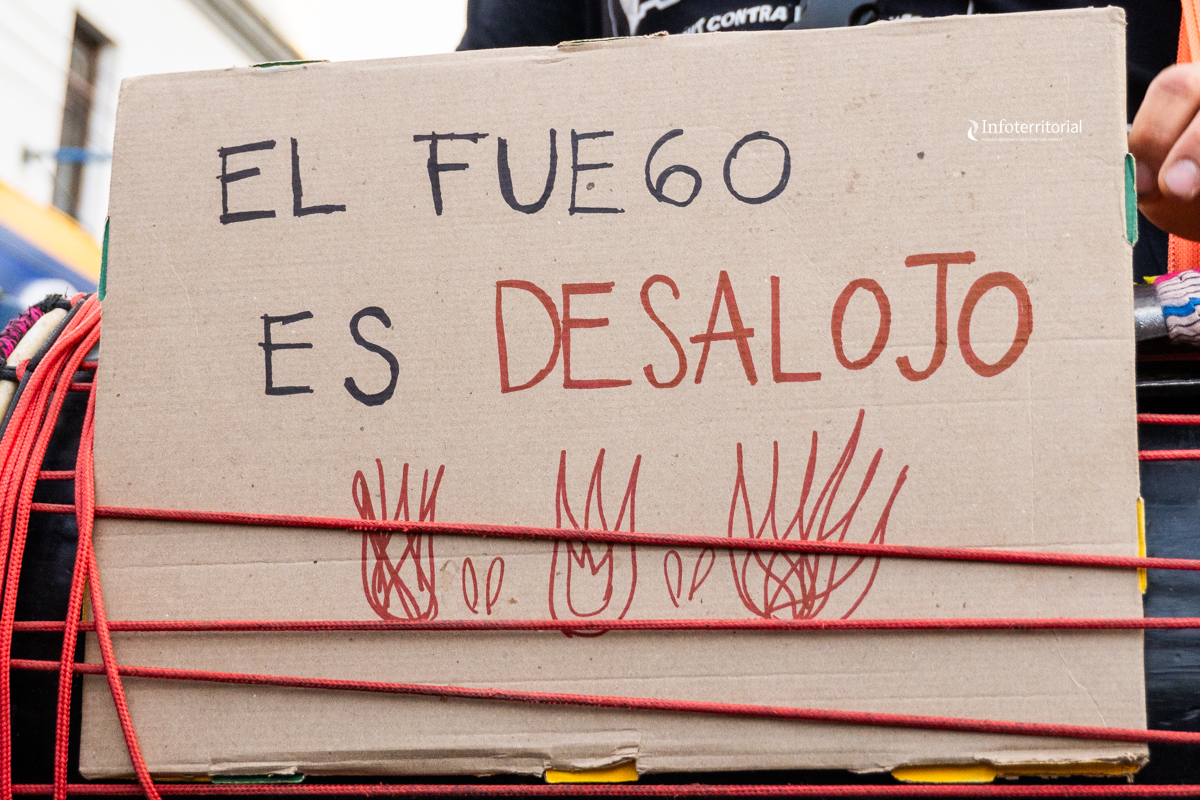

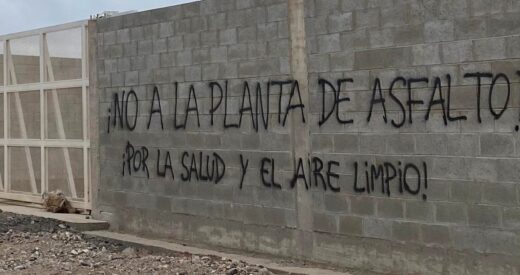

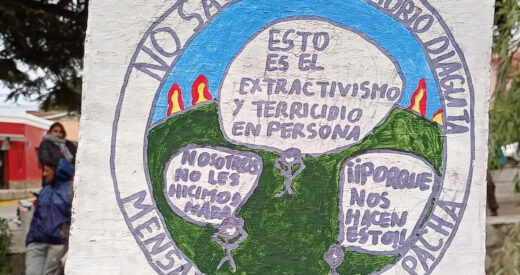

Daño ambiental

Álvarez expresó su preocupación por el futuro ambiental en la provincia y el impacto irreversible que se dejará a las próximas generaciones. “Están depredando, destruyendo todo el medio ambiente como si sólo importara el hoy. ¿Qué le vamos a dejar a nuestras hijas e hijos si damos vuelta cerros, contaminamos ríos y entregamos todo a intereses extranjeros?”, cuestionó.

La explotación de uranio produce impactos ambientales graves y duraderos que comprometen la salud de los ecosistemas y de las comunidades cercanas. Durante el proceso minero, se liberan radionucleidos que contaminan suelos, napas freáticas y cursos de agua. Estos elementos radiactivos en el ambiente afectan tanto la biodiversidad como la salud humana.

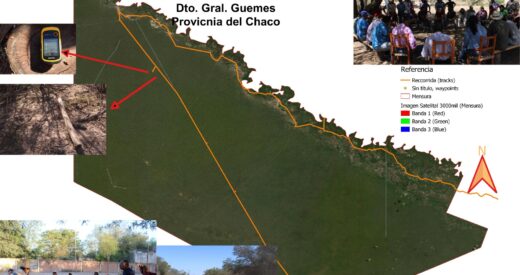

La actividad genera grandes volúmenes de residuos tóxicos con presencia de arsénico, plomo y vanadio. La minería de uranio también demanda grandes cantidades de agua para los procesos de lixiviación, lo que agrava la escasez hídrica en zonas áridas como el norte de Santa Cruz y pone en riesgo los acuíferos y fuentes de agua dulce como la Laguna Sirven.

Las operaciones a cielo abierto emiten polvo contaminado con derivados del uranio, que puede ser inhalado por trabajadores y poblaciones cercanas. El radón, un subproducto natural del uranio, se acumula en espacios cerrados y representa un riesgo cancerígeno. La remoción masiva de tierra y la construcción de pilas de lixiviación alteran el paisaje y fragmentan hábitats, lo que afecta a especies nativas y procesos ecológicos esenciales.

La minería de uranio deja marcas ambientales persistentes, con antecedentes críticos en provincias como Córdoba y Mendoza. En Los Gigantes, Córdoba, la explotación durante los años ochenta generó millones de toneladas de residuos radiactivos que aún hoy contaminan cursos de agua sin que se haya implementado una remediación efectiva. En Mendoza, la planta de Sierra Pintada operó por más de una década y media, y diversos estudios vincularon su actividad con un aumento de enfermedades oncológicas en la población cercana. A nivel nacional, el ya inexistente Programa de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) intentó dar respuesta a estos pasivos, pero no logró revertir los daños ni garantizar condiciones de seguridad sostenibles.

Desde esta realidad, Rolando Álvarez cuestionó el doble estándar de las empresas que promueven nuevos proyectos extractivos en el país. “Las mismas empresas que quieren hacer el extractivismo acá, no lo pueden hacer en sus países porque allí se cumple la ley”, advirtió, en referencia a los marcos regulatorios más estrictos que rigen en otras partes del mundo y que impiden prácticas que en Argentina siguen habilitadas y sin grietas entre los distintos gobiernos provinciales.

- Se fortalece la unidad comunitaria de Salinas ante el avance extractivista

- Esquel: vecinos sin respuestas y prensa restringida

- Catástrofes

- Se conformó la “Agrupación de Presxs Políticxs por Defender el Agua” en Mendoza

- Escuchá el resumen semanal 23/01/26