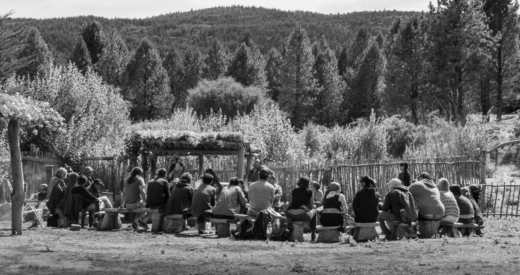

Síntesis de la Sexta Cumbre del Agua para los Pueblos del Abya Yala

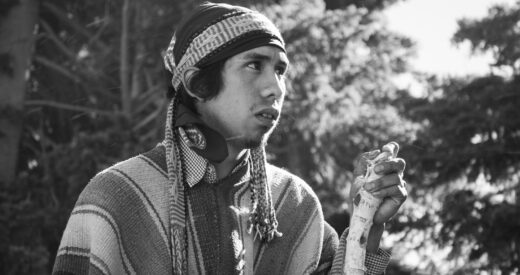

En San Pedro de Atacama, se realizó la Sexta Cumbre del Agua para los Pueblos del Abya Yala, donde representantes de comunidades de ambos lados de la cordillera denunciaron el avance del extractivismo, la privatización del agua y la violación sistemática del derecho a la consulta. El documento final propone crear un Consejo Plurinacional por el Agua y la Madre Tierra, fundar un Banco Continental de Semillas Originarias, constituir una Red de Abogadas y Abogados por el Agua, establecer un Aparato Técnico Panandino de Fiscalización Ambiental y convocar la próxima Cumbre Continental del Agua y la Vida como parte de una estrategia integral para defender el territorio y la vida.

Compartimos el documento elaborado

Sexta Cumbre del Agua para los Pueblos del Abya Yala. San Pedro de Atacama, Chile, 18 y 19 octubre de 2025.

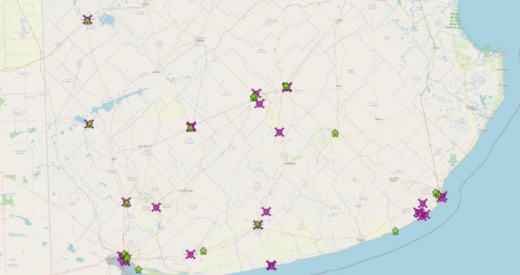

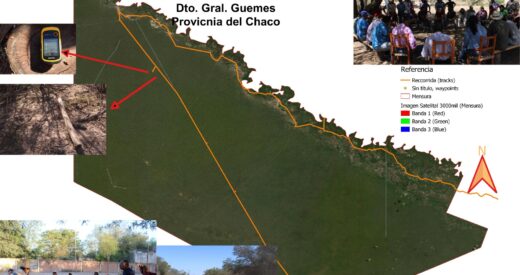

El Origen: Mapeo de conflictos hídricos y socioambiental (Argentina y Chile).

Territorio Argentino

1.- Generalidades:

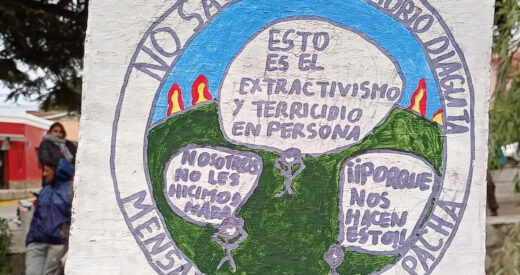

• Se manifestó profunda preocupación por el avance del extractivismo, la falta de consulta y consentimiento a las comunidades y el riesgo de quedarse sin agua en los próximos años.

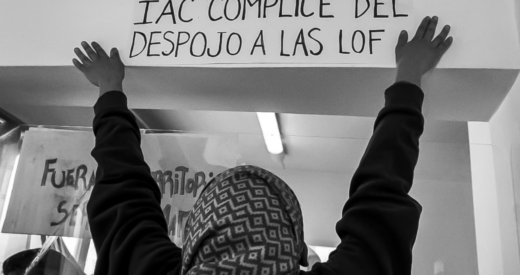

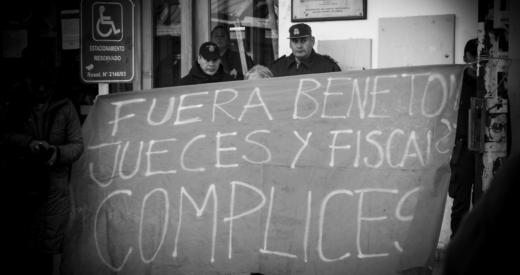

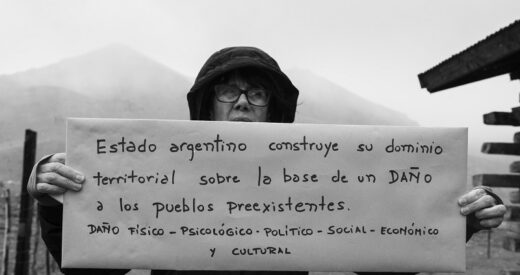

• Se denunció que los gobiernos son cómplices de las empresas mineras, petroleras e hidroeléctricas.

• Se destacó la necesidad de unidad en las diversidades, el respeto a la autodeterminación, y ejercicio de las acciones judiciales e internacionales para garantizar el derecho humano al agua.

• La cumbre debe producir documentos políticos y jurídicos que permitan elevar denuncias ante cortes internacionales.

2. Región del Norte – Jujuy y la Cuenca del Litio

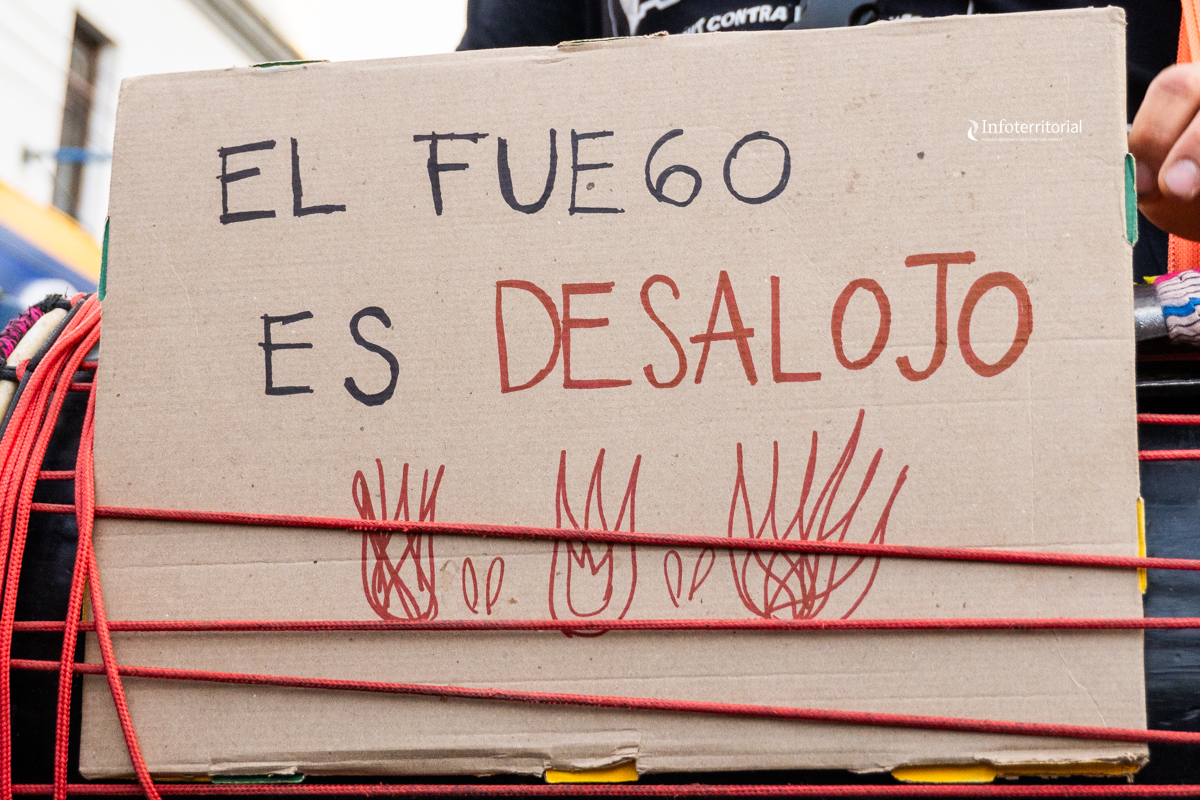

• Se identifica que una empresa china realiza extracción de litio en el sector El Perico, usando agua destinada al cultivo y provocando desalojos en el parque industrial.

• Desde la organización de la cuenca Salinas Grande se impulsó una acción judicial, generando posicionamiento y apoyo de distintos territorios. Se reconoce como un hito relevante en las luchas de las comunidades indígenas.

• Se denunció que no llueve desde el año pasado, pero las empresas culpan falsamente al cambio climático, ocultando los daños mineros.

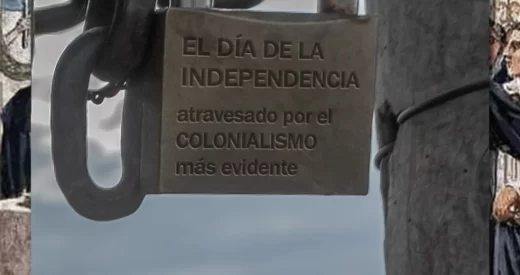

• Todos los 12 de octubre las comunidades marchan a Jujuy.

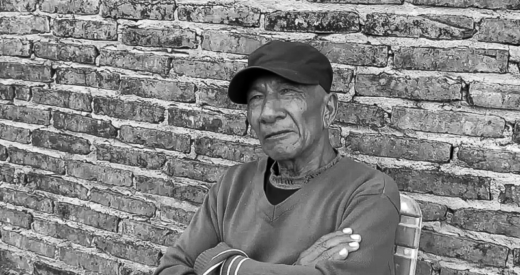

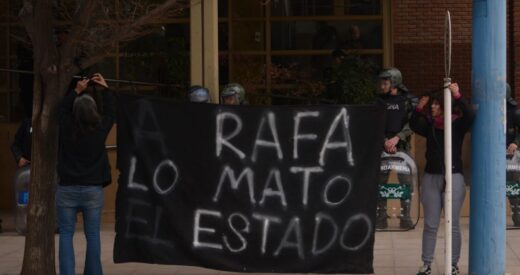

• Se recordó al hermano Quispe, caído en la lucha por el agua y la tierra. Rendimos homenaje y realizamos su compromiso.

• Se reafirmó el rechazo a la empresa Mekorot, símbolo de la privatización del agua. ¡Fuera Mekotot!, se escuchó fuerte en territorio chileno.

• Se llamó la unidad más allá de los gobiernos, articulando pueblos y comunidades en resistencia.

• En Pirquitas de Casabindo y Pasajes Colorados, las empresas han aprobado pedimentos mineros sin consentimiento comunitario.

• La Red del Departamento de La Poma mantiene una demanda internacional contra el Estado argentino por falta de consulta, compartida con Salinas Grandes, y sostiene asambleas permanentes.

3. Región del Litoral y Mesopotamia – Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Uruguay

• En Misiones, las represas contaminan y pudren el agua, generando enfermedades.

• El monocultivo de pinos y eucaliptos destruye el suelo y los ecosistemas.

• En Corrientes y Entre Ríos, junto al río Uruguay, las papeleras y proyectos de biocombustibles en Paysandú aumentan la contaminación transfronteriza.

• Se cuestionó: “¿Estamos haciendo un buen negocio con agua contaminada y diques envenenados?”

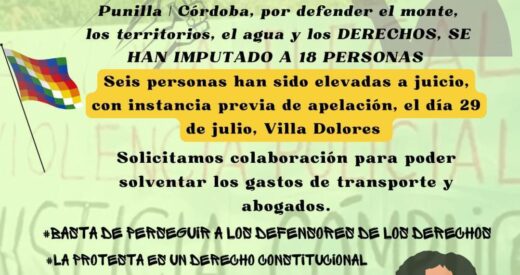

4. Región Central – Córdoba y Los Gigantes

• En Córdoba, el agronegocio y los monocultivos modifican los ciclos de lluvia y agotan las napas.

• En Los Gigantes, la antigua extracción de uranio dejó diques de cola altamente contaminantes, con denuncias ambientales en curso.

5. Región Norte – Formosa, Chaco, Santiago del Estero.

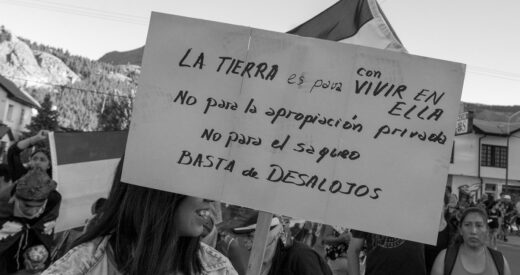

• Para el cultivo de soja, se desvían ríos y se expulsan comunidades campesinas.

• Más de 25 comunidades han debido migrar a las ciudades, incluso hasta Buenos Aires.

• Se denunció la contaminación del Paraná y la muerte de especies por la actividad industrial y petrolera.

• 19 buques portuarios extraen recursos en el Paraná, afectando la soberanía y el equilibrio ambiental.

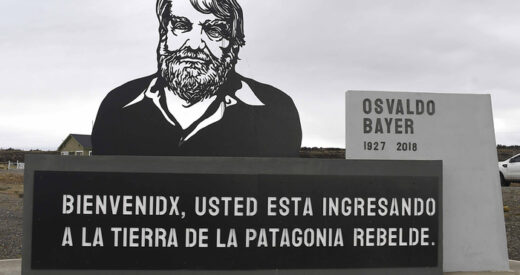

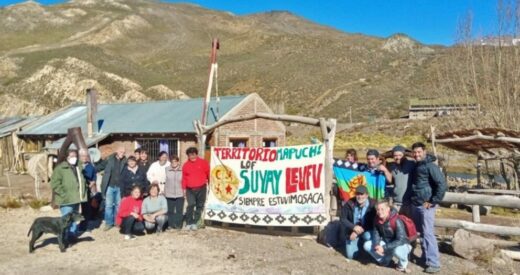

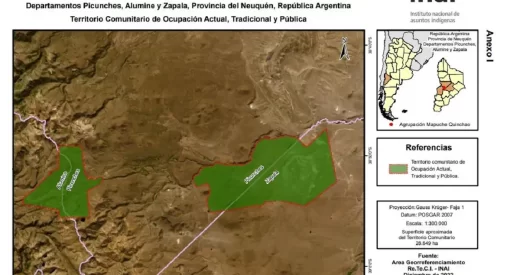

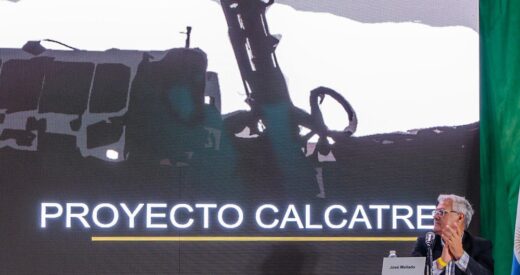

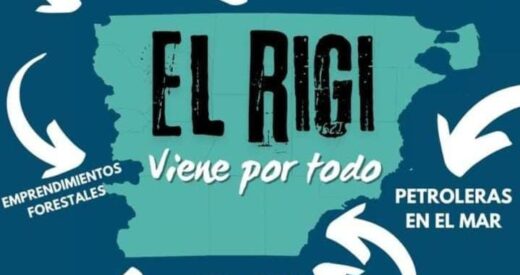

6. Vaca Muerta, Río Negro y Patagonia

• En Vaca Muerta, se extraen 1.500 barriles de petróleo, con más de 1.500 salidas de crudo en canales de riego y 150 pozos en el Lago Pellegrini (Río Negro).

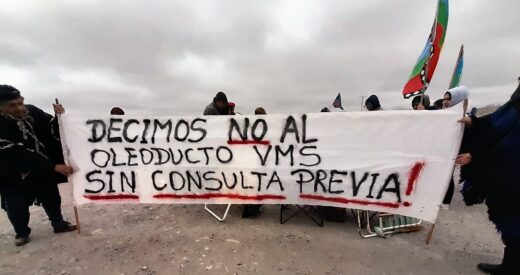

• Estas operaciones se desarrollan sin consenso social, a espaldas de las comunidades, y con graves impactos ambientales.

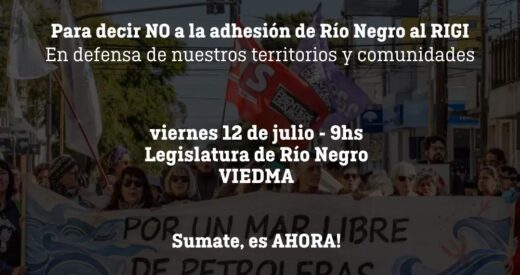

• En Río Negro, el petróleo será conducido por un ducto de 7.000 metros, atravesando una zona de protección de ballenas y pingüinos, donde ya se detecta agua contaminada en las playas.

• Existe una reserva de agua glacial que ha sido autorizada para la minería; la gobernadora habilitó al DPA (Departamento Provincial de Aguas) para entregar derechos sobre esas aguas.

• En la costa atlántica y el Golfo San Matías, se proyecta un ducto marino de 200 metros de profundidad, que amenaza ecosistemas y economías locales.

• Estas acciones se vinculan con la Asamblea del Alto Valle, que denuncia la falta de consulta y el avance del extractivismo sin legitimidad social.

7. Mekorot y la mercantilización del agua.

• Mekorot, empresa estatal israelí, firmó acuerdos confidenciales con 12 provincias argentinas para hacerse cargo del manejo del agua.

• Se advierte que esto representa una nueva forma de privatización y mercantilización del agua, bajo el discurso de la “gestión eficiente”.

• Las comunidades exigen transparencia, consulta previa y el derecho soberano al agua como bien común y espiritual, no como mercancía.

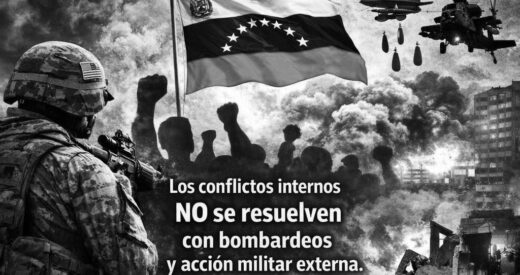

8. Militarización y soberanía

• Se denunció que el Ejército de Estados Unidos tiene potestad para recomendar el cierre o apertura de puertos, como San Martín y Avellaneda.

• Se cuestiona la entrega de soberanía portuaria a intereses extranjeros, tanto norteamericanos como chinos.

• Se reiteró la comparación entre el accionar de Mekorot en Argentina y la ocupación del agua en Palestina.

9. Costa bonaerense y Buenos Aires

• En Tres Arroyos, el uso de agrotóxicos contamina los suelos y las aguas subterráneas.

• En la costa bonaerense, la instalación de plataformas petroleras amenaza el equilibrio ecológico marino.

• Se recordó que el 80% del territorio argentino sufre desertificación.

• Se destacó que el mar es el equilibrio del planeta y que la defensa del agua debe incluir los ecosistemas costeros y oceánicos.

10. Conclusiones y propuestas

• Reafirmar la unidad continental de Abya Yala como principio político y espiritual.

• Defender el agua y las economías regionales frente a las corporaciones extractivistas.

• Rechazar la presencia de transnacionales como Nestlé en espacios de gobernanza del agua.

• Revalorizar los saberes ancestrales en diálogo con el conocimiento técnico y científico.

• Elaborar una agenda común de acción jurídica, ambiental y comunicacional.

• Fortalecer las asambleas territoriales permanentes como forma de autogobierno de los pueblos.

Territorio Chile

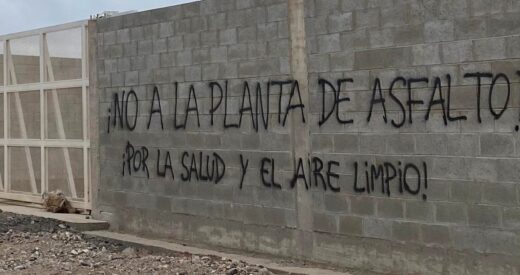

• En Arica, el agua está contaminada con plomo y tiene fuerte sabor a cloro.

• El río San José se encuentra contaminado y arrastra residuos hasta el mar, donde también influye la contaminación generada por Corpesca.

• En Camiña y Colchane, la empresa Lithium Chile realiza extracción intensiva de litio, afectando las aguas subterráneas.

• En Mamiña, operan BHP y Quebrada Blanca (Teck), cuyas faenas comprometen los recursos hídricos regionales.

• La contaminación por relaves, las lluvias ácidas y la polución del aire agravan la crisis ambiental.

10. Geotermia y defensa territorial

• En Punire, se desarrollaron proyectos de geotermia amparados por una ley que otorga propiedad de las aguas a las empresas.

• Aunque las comunidades resistieron y lograron que algunas empresas se retiraran, la amenaza persiste.

• Estos proyectos afectan directamente el valle de Camiña, donde nacen las aguas de la región.

11. Calama y la Cuenca del Loa

• En la Segunda Región, la cuenca del río Loa está gravemente afectada por el extractivismo minero.

• La empresa RECIMAT, en el valle de Yalquincha contamina con plomo, también se vincula al corredor bioceánico y genera impactos sobre las aguas y comunidades.

• Se mencionan además los riesgos de sobrepoblación, migración descontrolada, proyectos CEOL y explotación de tierras raras, todo ello afectando a los humedales altoandinos.

12. San Pedro de Atacama y el Salar de Atacama.

• En San Pedro de Atacama, se alerta que el territorio va camino al mismo destino que el litio argentino.

• Dentro del Salar de Atacama, la zona de Socompa es una de las más ricas del mundo en minerales.

• Las empresas Albemarle y SQM intensifican la extracción de litio, dividiendo al pueblo atacameño.

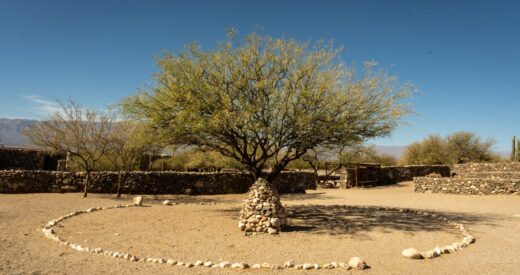

• A 15 km se encuentra el bosque de Tambillo, ejemplo de vida y resistencia en medio del desierto.

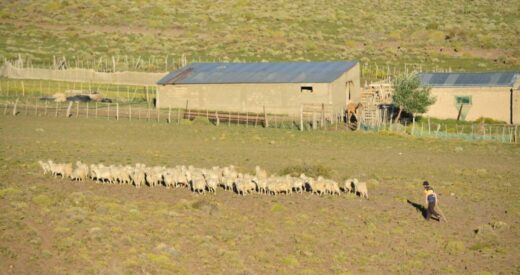

• Pese a todo, las comunidades continúan haciendo agricultura y defendiendo el agua como origen, vida y espiritualidad.

Llamado final

• Se propone tejer un gran trenzado continental de defensa para quienes protegen la naturaleza.

• Reconocer que el agua es todo, que sin ella no hay pueblos ni futuro.

• Reafirmar la unidad de los pueblos andinos y de Abya Yala frente al modelo extractivo.

• Continuar articulando acciones conjuntas, asambleas permanentes y estrategias de resistencia.

13. Tercera Región – Pueblo Colla y Cuenca del Copiapó

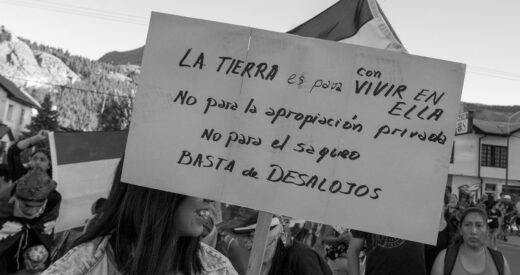

• Se denunció que en la Región de Atacama, el agua ha sido completamente privatizada: es tratada como recurso económico, no como bien común.

• El territorio está dominado por monocultivos de parronales, que captan los ríos y extraen aguas subterráneas para la producción de uvas de exportación.

• A ello se suma la minería intensiva de cobre, litio y oro, que agota los acuíferos altoandinos donde habitan los pueblos Collas y otros pueblos originarios.

• Las plantas desaladoras se multiplican, mientras se anuncian nuevos proyectos de litio operados por CODELCO y Río Tinto, reafirmando que extraer litio es extraer agua.

• Además, se proyecta el corredor bioceánico y un megapuerto en las costas de Copiapó, que profundizará la degradación ambiental.

• Los salares, verdaderos humedales altoandinos, deben ser reconocidos y protegidos como ecosistemas vitales.

• El río Copiapó se encuentra agotado, entubado y estancado; en Tierra Amarilla se registró un socavón producto de la sobreexplotación minera, y ya no se cultiva en los valles.

• Se denunció además el cambio de uso de suelo, que convierte territorios agrícolas en zonas mineras o industriales.

• Atacama depende hoy de otras regiones para abastecerse de agua, lo que demuestra el colapso del modelo extractivo.

SÍNTESIS CONJUNTA SOBRE LOS CONFLICTOS EN ARGENTINA Y CHILE

I. El clamor de la tierra

Desde el corazón de los Andes, desde las punas, los valles, los desiertos y las costas, los pueblos de Abya Yala alzamos la palabra. La tierra tiembla y los ríos se apagan. El agua, que es madre y espíritu, está siendo convertida en mercancía. Los gobiernos la han entregado al mejor postor; los consorcios la reparten como botín. Pero el agua no se vende. El agua se defiende.

II. La herida del norte argentino

En Jujuy, el litio ha secado las lágrimas de la tierra. En El Perico, una empresa china usurpa el agua de los sembrados y desplaza comunidades enteras. Desde la cuenca de Salinas Grandes y La Poma, los pueblos han respondido con acciones judiciales, con la palabra viva de la consulta, con el derecho de existir.

Pero los poderosos hablan de progreso mientras siembran desolación. Recordamos al hermano Quispe, caído en la lucha por el agua libre, y a todos los guardianes del territorio. Hoy sus nombres son banderas.

En Misiones, Corrientes y Entre Ríos, las represas pudren las aguas y los monocultivos ahogan la selva. En Los Gigantes, los diques de uranio envenenan la montaña. En el Paraná, los buques portuarios se llevan la riqueza y dejan despojo.

Y en la Patagonia, el fracking de Vaca Muerta perfora la vida: 1.500 pozos, 1.500 salidas de petróleo en canales de riego, un ducto de 7.000 metros que atraviesa la ruta de las ballenas y los pingüinos.

¿Quién autorizó a las máquinas a perforar el alma de la tierra? Los gobiernos callan, pero los pueblos no. Desde Río Negro y el Alto Valle, se levantan las asambleas. Porque el mar es el equilibrio del planeta y el agua su corazón.

III. El agua prisionera de Mekorot

Denunciamos el ingreso de la empresa Mekorot, estatal israelí, que firmó acuerdos secretos con 12 provincias argentinas. No queremos la mercantilización del agua, ni su control extranjero, ni la repetición del despojo que vive el pueblo palestino. El agua no pertenece a los imperios: pertenece a los pueblos, a las semillas, a los espíritus y a los hijos del sol.

IV. Chile: los ríos que mueren y las comunidades que resisten

En Arica, el agua corre envenenada por el plomo, con sabor a cloro y a desdén. El río San José lleva su contaminación hasta el mar, junto a los desechos de Corpesca.

En Tarapacá, el litio devora las napas en Camiña y Colchane, bajo la mano de Lithium Chile, BHP y Teck Quebrada Blanca. Las lluvias, el aire y los suelos cargan el veneno de los relaves.

En Punire, la geotermia quiso adueñarse del agua; pero el pueblo resistió hasta hacer retroceder a las empresas.

En la Segunda Región, la cuenca del río Loa agoniza. En el valle de Yalquincha, RECIMAT y el corredor bioceánico amenazan los humedales altoandinos. Calama, oasis de vida, resiste atrapada entre polvo y despojo.

Y más al sur, en San Pedro de Atacama, el Salar se desangra. Las empresas Albemarle y SQM dividen al pueblo atacameño mientras extraen el agua que sostiene la vida del desierto.

A quince kilómetros, el bosque de Tambillo resiste como testigo verde del sacrificio. Aun así, los agricultores siguen sembrando, porque saben que el agua es más fuerte que el litio.

V. La Tercera Región y el pueblo Colla: donde el agua ya no canta

En Atacama, el agua ya no corre libre: ha sido privatizada. No es bien común, sino recurso; no es fuente, sino negocio. Los monocultivos de parronales secan los ríos y perforan las napas para regar uvas de exportación.

La minería de cobre, litio y oro consume lo que queda de los acuíferos altoandinos, donde habita el pueblo Colla, heredero de las cumbres. Las plantas desaladoras se multiplican, mientras se anuncia la llegada del litio en manos de CODELCO y Río Tinto. Pero todos sabemos que el litio es agua, y cada batería es una gota arrancada al desierto. El corredor bioceánico y el megapuerto de Copiapó amenazan la costa.

Los salares, humedales de altura, deben ser reconocidos como santuarios del agua. El río Copiapó yace entubado, seco, estancado. En Tierra Amarilla, un socavón abrió la tierra como herida. Ya no se cultiva, ya no canta el agua, y Atacama depende de otras regiones para beber. Así se desnuda el rostro del modelo: un desierto que crece y un pueblo que resiste.

La palabra final: el agua es todo

Desde el corazón de los Andes hasta el mar de Abya Yala, proclamamos que el agua es vida, es espíritu, es memoria. No pertenece a los Estados ni a las corporaciones. Pertenece a los pueblos que la cuidan, a los glaciares, a los humedales, a los vientos que aún saben pronunciar su nombre.

Convocamos a los pueblos Collas, Quechuas, Aymaras, Atacameños y a todas las naciones del continente a trenzar una sola defensa, una sola voz, una sola corriente. Que los salares, los ríos, los glaciares y los mares sean declarados bienes sagrados de los pueblos. Que la vida vuelva a fluir. Porque sin agua no hay futuro. Y sin pueblos no hay agua.

DESARROLLO DE LAS MESAS

I. Mesa 1 y 4. De la entraña del extractivismo y la mentira del progreso

Los pueblos hablaron con voz de trueno. Denunciaron el rostro múltiple del despojo: hidrocarburos, IIRSA, corredores bioceánicos, tendidos de hierro que cortan los ríos como lanzas. Y se dijo, sin temor ni ornamento:

El Estado neoliberal es responsable, cómplice y socio del modelo extractivista. Quien ostenta el poder y no lo usa para cuidar la vida, es servidor de la muerte.

Así se propuso convocar un Consejo Plurinacional por el Agua y la Madre Tierra, que nazca en fecha sagrada: el 22 de marzo, día del agua, o el 12 de octubre, día de la resistencia y la memoria.

Será ese el tiempo para que los pueblos restablezcan su propia justicia indígena, esa justicia que no encarcela, sino que reequilibra. Y se acordó, también, despojar de su máscara verde a la llamada “transición energética”, esa nueva codicia que promete futuro con el mismo veneno del pasado. La energía limpia no puede nacer de la sangre de los salares.

Nació de esta mesa el sueño de un Aparato Técnico Panandino, autónomo y autogestionado, una entidad de fiscalización que recorra los pueblos, como un cóndor vigilante, para custodiar los derechos de la naturaleza.

Su modelo: el Cachillupi, río que no se rinde, y los textos de México sobre los derechos de la Tierra. Un Decálogo de los Pueblos será su corazón, un instrumento que hable en nombre de los ríos y glaciares.

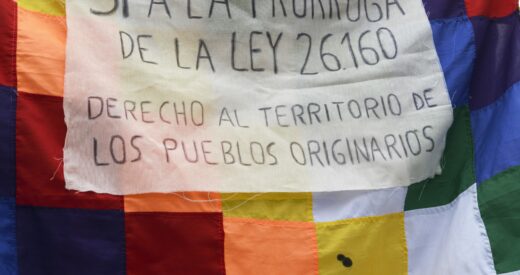

Se acordó incorporar al presente documento todos los instrumentos elaborados por las comunidades sobre la aplicación de la Consulta Indígena.

II. Mesa 2 y 5 — De la semilla, la salud y la soberanía

Aquí la palabra fue más suave, pero igual de encendida. Se habló de la Madre Tierra como matriz del conocimiento, de descolonizar la mente para volver a escuchar el pulso. La sabiduría ancestral recordó que el agua fósil, la más antigua, aún guarda poder de sanar la humanidad, si volvemos a vivir con ella, no sobre ella.

La soberanía alimentaria se alzó como canto y desafío: sembrar es un acto de revolución. Recuperar las semillas criollas, los ritmos del sol, los animales como hermanos de cultivo, y la agroecología como la ciencia de la reciprocidad.

El agronegocio fue desenmascarado: no alimenta, envenena; no siembra, coloniza. Los pueblos dijeron con fuerza: no legitimaremos las multinacionales ni aceptaremos dinero de las mineras.

En la salud comunitaria se recordó que el cuerpo humano y la tierra beben del mismo manantial. La educación estatal no nutre; debemos formarnos para la vida, cultivar plantas medicinales, crear escuelas del agua y de la tierra.

Se soñó también con un Banco de Semillas Originarias, una arca de memoria viva, con descripciones, orígenes y guardianes. Y se propuso que las próximas cumbres sean libres de plástico, con alimentos sanos, vivos y alegres.

Se habló de marchar hacia el campo, de hacer congresos plurinacionales, de llevar la agroecología a las escuelas y de escribir la Ley del Agua para la Vida.

Se acordó crear materiales educativos, redes de vigilancia territorial, mapas propios del agua, y al cierre, una marcha por el pueblo, porque el caminar también enseña.

III. Mesa 3 y 6 — Justicia, derechos de la naturaleza y defensa jurídica

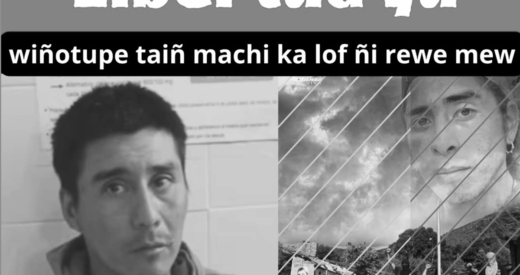

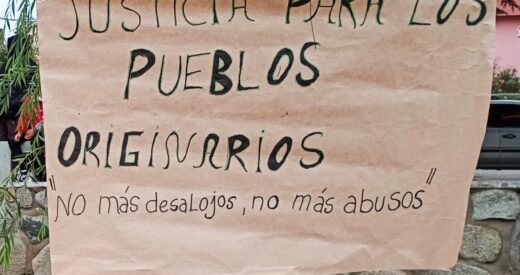

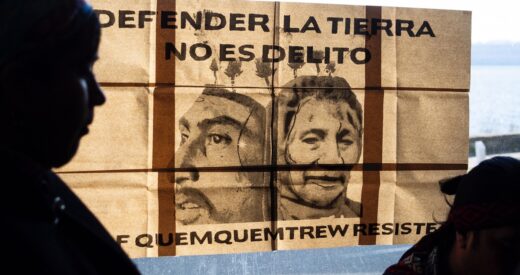

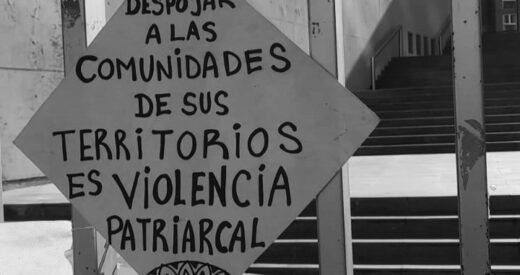

Desde la palabra jurídica y ancestral se proclamó: Sin agua no hay vida. Sin territorio no hay identidad. Sin consulta ni consentimiento, no hay justicia.

Se acordó redactar una Declaración Plurinacional del Abya Yala, elaborar una Hoja de Ruta Jurídica Panandina, y fundar una Red de Abogadas y Abogados por el Agua, que fortalezca la defensa popular y el litigio colectivo.

Se reafirmó que la consulta indígena debe ser vinculante, y que cada pueblo tiene derecho a definir su propio protocolo de participación y decisión.

Declaración Común de la Cumbre Plurinacional del Agua y la Vida San Pedro de Atacama, Territorio Lickanantay Abya Yala, 2025

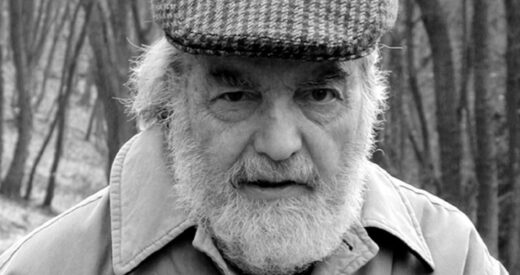

En memoria de Julia Chuñil, hermana de la tierra Reunidos en San Pedro de Atacama, bajo el cielo del desierto más seco del mundo, los pueblos del Abya Yala nos encontramos para tejer palabra, memoria y rebeldía.

Esta Cumbre nace en la lucha y lleva el nombre de una hermana: Julia Chuñil, desaparecida entre las arenas del norte, pero presente en cada cauce, en cada lágrima, en cada río que resiste el saqueo.

Su nombre se alza como emblema de las defensoras y defensores del agua, porque mientras haya una mujer y un hombre que cuide un manantial, la vida seguirá naciendo.

Del mapeo de los territorios: una sola herida, una sola lucha

Desde el altiplano de Jujuy hasta las cuencas del Loa, desde los salares de Atacama hasta las selvas del Paraná, los pueblos trajeron sus dolores y sus denuncias. El mapa que construimos no es de fronteras, sino de heridas abiertas:

• El litio que seca los salares y divide comunidades.

• El agronegocio que envenena los ríos y desplaza familias. • Las represas y petroleras que cortan el fluir del agua como cuchillos sobre la piel de la tierra.

• Los corredores bioceánicos y megaproyectos que atraviesan territorios sin consulta ni consentimiento.

• Las zonas sacrificadas del norte y del sur, donde el agua sabe a cloro o a petróleo, y la salud del pueblo se degrada como los suelos.

Este mapeo es el espejo de un modelo que llamamos por su nombre: extractivismo, y cuya responsabilidad recae en los Estados cómplices y las corporaciones transnacionales que mercantilizan la vida.

De las mesas de trabajo, nacen las voces de la tierra.

Los pueblos declararon que los Estados son responsables del despojo, y que la transición energética es un mito de papel cuando se alimenta de litio, cobre y sangre indígena.

Se acordó convocar un Consejo Plurinacional del Agua y la Madre Tierra, en fecha sagrada (22 de marzo o 12 de octubre), para refundar la justicia indígena y crear un aparato técnico panandino de fiscalización, autónomo y autogestionado, inspirado en el río Cachillupi y en los derechos de la naturaleza.

Se reconoció a la Madre Tierra como ser vivo y maestra, y al agua como espíritu sanador. Se llamó a sembrar agroecológicamente, a recuperar las semillas originarias y crear un Banco Continental de Semillas del Abya Yala.

Se exigió salud comunitaria, educación ambiental y proyecciones sin plásticos ni empresas depredadoras. Sembrar es un acto de revolución, se dijo; cuidar el agua, una forma de amor político. Desde la palabra jurídica y ancestral se proclamó: Sin agua no hay vida. Sin territorio no hay identidad. Sin consulta ni consentimiento, no hay justicia.

Se acordó fundar una Red de Abogadas y Abogados por el Agua, que fortalezca la defensa popular y el litigio colectivo. Se reafirmó que la consulta indígena debe ser vinculante, y que cada pueblo tiene derecho a definir su propio protocolo de participación y decisión.

Mandatos de la Cumbre

1. Convocar al Consejo Plurinacional por el Agua y la Madre Tierra.

2. Fundar el Banco Continental de Semillas Originarias.

3. Constituir la Red de Abogadas y Abogados por el Agua.

4. Crear un Aparato Técnico Panandino de Fiscalización Ambiental. 5. Convocar la próxima Cumbre Continental del Agua y la Vida.

Declaramos

Que el agua no pertenece al mercado, sino al pueblo.

Que la tierra no se vende, se defiende.

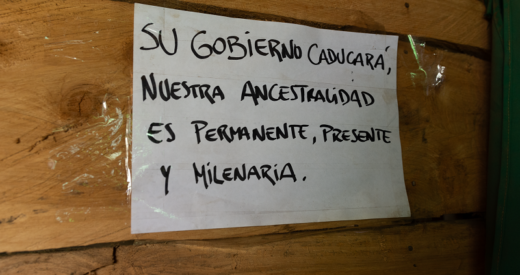

Que los pueblos somos naciones vivas antes que los Estados.

Que la justicia no se mendiga, se ejerce. Y que la unidad del Abya Yala es el cauce por donde volverá a fluir la vida.

Cierre: palabra del desierto

Así hablamos los pueblos reunidos en San Pedro de Atacama, territorio ancestral Lickanantay, bajo el sol que todo lo ve. Nos retiramos, pero no nos vamos: dejamos sembrada esta declaración para que la recojan los vientos, los ríos y las futuras generaciones.

Abya Yala, Cumbre Plurinacional del Agua y la Vida — San Pedro de Atacama, 2025.

Minuta abogado Sergio Chamorro Avilés, Chile.

- Se fortalece la unidad comunitaria de Salinas ante el avance extractivista

- Esquel: vecinos sin respuestas y prensa restringida

- Catástrofes

- Se conformó la “Agrupación de Presxs Políticxs por Defender el Agua” en Mendoza

- Escuchá el resumen semanal 23/01/26